李建:对双碳倡议书的深度思考

碳达峰和碳中和是我国实现人与自然和谐共生,促进经济社会发展绿色转型的必然选择。

(迈点专栏 李建)在2021年年底,中央和国务院颁发了关于准确全面贯彻新发展理念,做好碳达峰和碳中和的工作意见。下面,我跟大家分享一下对这个文件的解读。

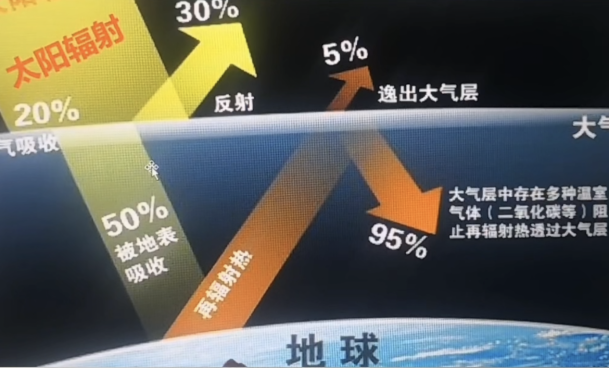

大家请看上面这张图,在地球上方有一层美妙的大气层。正因为有了它,有效地调节了地球的环境。如果没有大气层,太阳辐射直接照到地表,会使地表的温度上升100多摄氏度。那样的话,海洋的海水就会被蒸发。从图片上看,太阳对地球辐射的时候有20%被大气层所吸收,还有30%被大气层反射。那么,太阳辐射有50%穿透了大气层,被地表吸收,然后地表再辐射热。由于大气层存在着很多温室气体,比如二氧化碳等,它阻止了再辐射热穿透大气层,使地球产生了温室气体效应。

那么,全球变暖带来的后果是什么呢?经济学家威廉诺德豪斯博士预见全球变暖将对全球的经济产生威胁,将造成过去几十万年前所未有的巨大影响。通过计算判断,如果大气层二氧化碳增加,浓度增加一倍,相当于全球的气温上涨2度。另外,威廉诺德豪斯博士还预测,按照目前的排放进度,我们将在2030年超过2度的警戒线进入危险期。那么届时,北极熊将消失。并且现在由于全球气候变暖,已经使得北极的冰川融化,北极熊捕捉不到食物,开始互相残杀。

大家看上图,这是我们在2000年统计的中国能源消耗走势。在当时,中国的能源消耗还不足20亿吨标准煤。而随着经济的发展,中国作为一个人口众多的工业大国,我们开始思考应该选择什么样的能源模式?在2000年统计的时候,中国人均能源是美国人的八分之一,是日本人的四分之一。而在2019年,我们人均已经上升到了3.4顿标准煤,是美国的四分之一。这一数据说明什么?说明中国人民的生活水平在提高,我们每个人都有追求美好生活的权利。但如果我们真的达到美国人那样的消耗水平,由于中国巨大的领土基数,我们将会沿着上图红色的线进行发展。那么到2040年,我们可能将会消耗170亿吨标准煤,这是一个可怕的数字,极有可能导致全球气温上升2度。而我们如果按照日本人的思路发展下去,由于巨大的人口基数,则会按照黑线的趋势发展,预计消耗86亿吨标准煤,这也是行不通的。2020年,我国能源总消耗已达到49.8亿吨标准煤,正处于一个严峻的节点。因此,国家在近年来,对于节能减排和碳排放的控制越来越严格。

我们再来看左边部分的排行榜,从图表可以看到,中国能源消耗已经排世界第一,美国第二,印度第三,俄罗斯第四,日本第五,德国第六,韩国巴西位列第七第八。

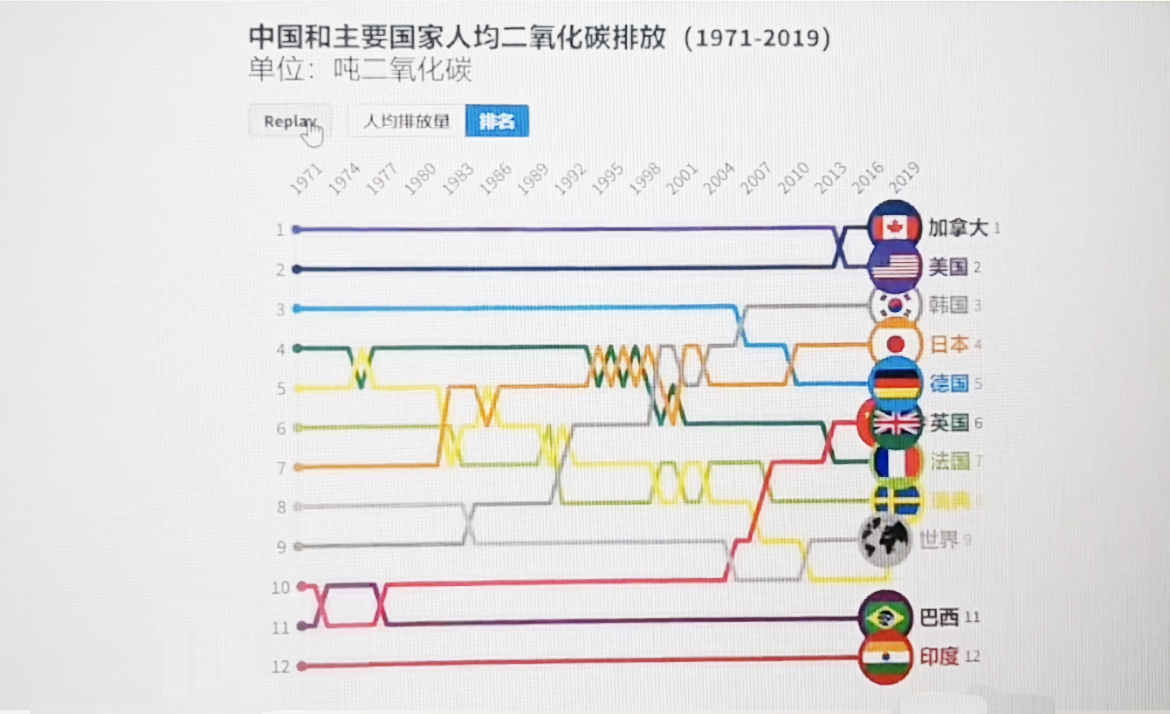

大家看上面这张动态变化图。92年的中国还处于一个比较下方的位置,但随着年限的发展, 04年的时候开始上升;到了2019年,中国和英国基本上排在一条水平线上。而排在前面的国家则是德国、日本、韩国、美国、加拿大。这一数据高代表什么?说明人均消耗高。按照我国目前的发展速度来看,排放总量肯定还要上涨,因此我国便提出了2030碳达峰,这是为了抑制国内的增长。而中国人的增长对世界经济是有贡献的,因为我们高价买的石油和矿石,加工低廉的产品,我们出口量很大,所以西方人享受到中国的优惠了,我们却把污染,雾霾天气和环境污染留给了自己。从这种角度来讲,我们对人类是有贡献的。

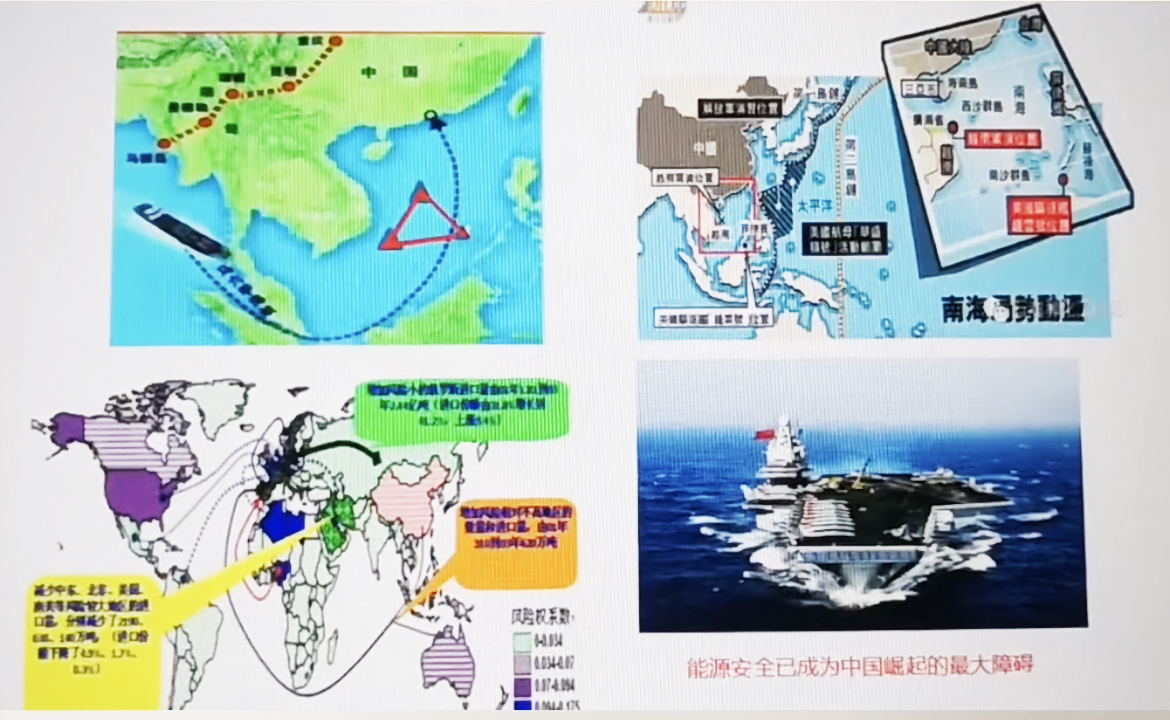

刚才谈了碳排放和能源使用对经济的影响,那么我们下面从国家能源安全的角度再来谈一下。大家再来看一下上面这张图,我们现在国家的能源进口,70%需要进口,走的是马六甲海上通道。马六甲这个地方非常狭窄,而我们进口都要路过马六甲海峡,这也是中国经济的命脉。如果这个海峡被封锁以后,能源进不来,那么工业生产和居民生活只能够支撑7天,并且出口贸易也会收到影响。所以我们在南海做人造岛礁,实际上是为了保护经济的发展。

刚才谈了碳排放和能源使用对经济的影响,那么我们下面从国家能源安全的角度再来谈一下。大家再来看一下上面这张图,我们现在国家的能源进口,70%需要进口,走的是马六甲海上通道。马六甲这个地方非常狭窄,而我们进口都要路过马六甲海峡,这也是中国经济的命脉。如果这个海峡被封锁以后,能源进不来,那么工业生产和居民生活只能够支撑7天,并且出口贸易也会收到影响。所以我们在南海做人造岛礁,实际上是为了保护经济的发展。

左下这张图则说明我们在不同地区进口石油的风险系数,我们可以看出,俄罗斯是绿色安全的地区。因为马六甲海峡,我们现在把能源的主要进口转向了俄罗斯,所以到现在经济发展,中国需要一个强大的海军,我们知道不能被封锁住,需要发展和走出去。以上这些内容都是根据国家能源安全和国际形势来展开叙述的。

我国不仅要面临经济上的形势,还要面临着国际上种种复杂的形势。因此,减排意义重大。如果真的达到碳中和,大量的使用可再生能源,我们就摆脱了这种能源束缚。这样从能源安全角度来看,也能带来很多益处,从而推动中国的经济发展。对此,碳达峰和碳中和是我国实现人与自然和谐共生,促进经济社会发展绿色转型的必然选择。

本文系迈点专栏作者授权转载文章,为原创作品,欢迎转载请注明来源,转载是凝聚网络力量的重要方式,如有争议,请及时反馈至邮箱:news@meadin.com。

0

搜索

搜索

搜索

搜索