张润钢:思念故乡——瑞士留学回忆录(五)

大家都相信国家走上了一条正确的道路,沿着这条道路走下去,不论遇到多少困难,人民都始终充满信心。

(迈点专栏 张润钢)编者的话:上一篇中,张润钢讲述了他从世界上几乎最贫穷的国家中国来到最富庶的国家之一瑞士后因为“没钱”而发生的各种“窘况”。本篇作者讲述了在瑞士读书期间对故乡浓浓的思念,以及1984年那段激情燃烧的岁月——为了让落后的祖国尽快改变,一代青年精英们,不管是在国内探索,还是在海外求学,大家都在努力将自己的才能与家国情怀融合成为强烈的历史使命担当。作者对祖国的炽热情感,透过文字扑面而来,感人至深。

七、思念故乡

01、《北国之春》的日夜陪伴里共婵娟

在1983年出国之前的二十几年里,我几乎从未离开过家。大学是在北京读的,尽管住校,但每个周末仍然可以回家。说到最长的离家时间,也就是在桂林帮忙的那段时间了,但总共也不过一个多月。

这次来瑞士,距离很远,时间很长,学习艰苦,生活拮据。这种状况下产生的思乡之情自然格外浓烈。尤其是最初的两三个月,即使学习任务再繁重,也还是不免会走神想家。

瑞士与中国大约有7个小时的时差,想家时,我常常会不由自主地计算着现在国内是什么钟点了,家人们此刻是刚起床,还是在上班路上,或是已经进入梦乡……往往一走神就是挺长时间。

人们都说好男儿志在四方,现在回想起当年对家的那种依恋,也许不免有些小家子气,但当时确实如此。

大概很多人都会有一种感知,就是当身处某一特定场景,听到了一首与之有所交融的歌曲或是一段音乐,随即便留下了难以忘怀的印象。日后不管时间过去多久,只要一听到这个旋律,就会唤起脑海里对那个场景的特殊记忆。对此,我的感受格外深刻。

记得我到学校做好基本安顿后,一个人坐在空荡荡的宿舍里,思乡之情又一次涌上心头。为了缓解心情,我从行囊里拿出从国内带来的一盘磁带,里面都是当时的流行歌曲。我把这盘此刻显得异常宝贵的磁带放入播放机,飘出的第一首歌曲就是蒋大为演唱的《北国之春》。

亭亭白桦悠悠碧空

微微南来风

木兰花开山岗上

北国之春天

啊北国之春天已来临

城里不知季节变换

不知季节已变换

妈妈犹在寄来包裹

送来寒衣御严冬

故乡啊故乡我的故乡

何时能回你怀中

那个年代的磁带和随身听

这首《北国之春》以略带忧伤的情绪为基调,怀念家乡,思念家人,表达出了年轻游子一种忧郁的精神世界,我感到所有这些与我那时的心境是如此的吻合。特别是当听到蒋大为满怀深情唱出“故乡啊故乡我的故乡,何时能回你怀中”时,面对着人生地不熟的生存环境、巨大的学习压力,联想到窘迫经济状况,不禁百感交集,思乡的情感大堤瞬时被彻底冲开,那时的我已是热泪盈眶,难以自己。

从那一刻起,这首《北国之春》陪伴了我在瑞士的几百个日日夜夜,寄托了我浓浓的思乡之情。直到今天,每当我听到这首歌曲的旋律和那句“故乡啊故乡我的故乡,何时能回你怀中”时,眼前就自然而然地浮现出40年前的校园、街道、湖畔、郊野等所有我听着这首歌曲时到过或是路过的每一个地方。

02、书信来往

上个世纪八十年代,不论是中国还是瑞士,都远没有今天的通讯条件,还是采用老旧的邮寄方式。不同的是,在中国大家使用的是绿颜色的信筒,在瑞士则是黄色的信箱。

来往的邮件外观十分简陋,即使国际间的信函也只是在粗糙的信封上标注一个“航空”的字样。那时,来往于中国和欧洲之间的邮件一般要一周左右才能到达,如果赶上特殊情况,时间则会更长。

瑞士的通讯系统当时已经很是先进,街头上任意一部公用电话都可以拨打国际长途,但电话费可不便宜,再加上那时国内寻常百姓家里都还没有电话,所以我在瑞士期间从头到尾也没能跟家里通过一次话,所有的联系都是靠书信往来。这种境况是如今那些拿着手机与家人随意视频聊天的海外学子们怎么都难以想象的。

当年的邮件都是这个样子

学校休息大厅里有一个淡绿色的信报架,这里分配给每个同学一个专属的格子,用来存放各种邮寄到学校的邮件,这个信报架就成了我与国内联系最重要的中转站。

为了让我们能了解到国内情况,单位还特意为我们订阅了《人民日报》。每次寄来的报纸都装在一个细长的牛皮纸袋里,到达学校后会与家信一道放入格子里。每到课间,我都会急不可待地来这里看看有没有从国内寄来的家信,也同样迫切希望看到报纸,以了解国内的时事新闻。如果连续几天没有邮件,心情就会变得十分焦虑。这种对家国的执拗贯穿于在瑞士学习的始终,即使是在其它城市实习时,也会骑上老师给我找来的那个“电驴子”定期回来拿取邮件或是请他人代为帮忙。

可以说,来自国内的邮件成为了我在瑞士期间的一种强大的精神寄托。

校内类似这样的信报架

03、难忘的1984

我在瑞士学习的那段时间里,中国正处于十年浩劫过后万物更新的年代,现在回想起来,那真是一段激情燃烧的岁月:改革开放的航船已经扬起风帆,一桩桩历史事件恢复了本来的面目,一个个冤假错案得到了平反昭雪;恢复高考改变了广大青年人的人生轨迹,包产到户让亿万农民填饱了肚子......祖国大地处处显示出勃勃生机。国家有希望,个人有奔头,是那个年代最真实的写照!

而其中的1984年,更是发生了几件大涨中国人志气的事件。

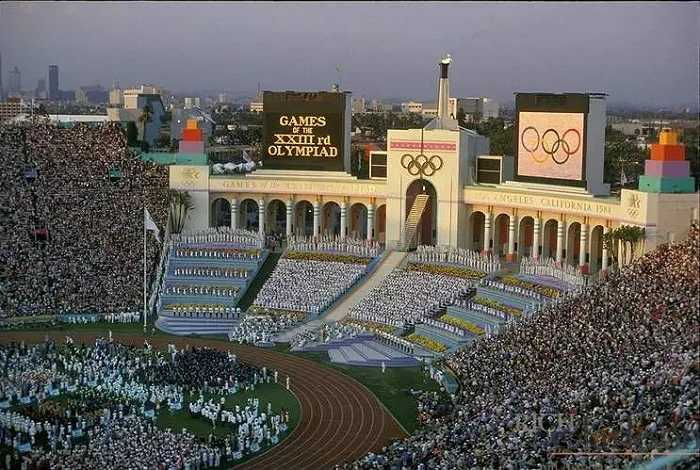

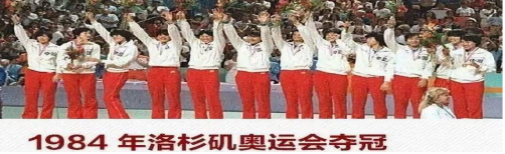

这年7月的美国洛杉矶,中国的奥运代表团重返阔别32年的奥运赛场,在海外的中国学子无不为此而欢欣鼓舞。为了有充分的时间收看赛事,我竟一口气连续工作了三四十天没有休息,抢在奥运会开幕的28号这天结束了在里奇蒙酒店的实习。而接下来的16个日日夜夜,除了睡觉,我几乎都是在电视机旁度过的。

1984年洛杉矶奥运会

我从小就非常喜欢看体育赛事,但却从未看过像奥林匹克运动会这样的顶级赛事的直播,这次能够有充足的时间过把奥运瘾,再加上又是人在异乡,那种激动和期盼的心情,如果不是亲身感受,实在难以用语言加以描述。

印象中,在从文革初期的极度混乱中实现逐步稳定后的七十年代中期,中国已经开始回归国际体育大家庭,并在一系列国际赛事中取得了不错的成绩,而这一年在洛杉矶奥运会收获的战果,则是一次超乎许多人意料的总爆发。

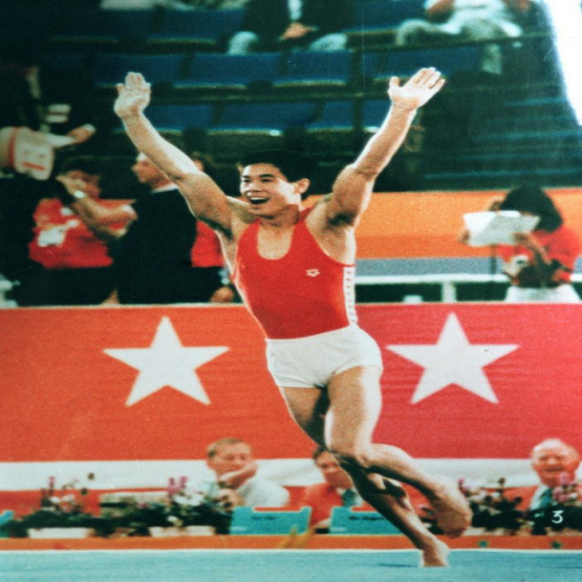

洛杉矶奥运会使“La Chine”(中国)一夜之间在瑞士成为了高频词。那些日子里,许多老外见到中国留学生后都会竖起大拇指说道“Bravo La Chine”!(中国真棒)!“La premiere médaille d'or”(指许海峰射落的第一枚金牌),“Li ning ”!(赞叹李宁一人独得三枚金牌)!中国运动员在奥运会上取得的成绩极大地提升了祖国在全球,特别是对西方的影响力,使世人看到了浴火重生后中国人的精神面貌,感受到了中国力量之所在,所有海外学子自然也有了扬眉吐气的感觉。

现在回想起来,对中国而言,前后有两次奥运会的历史意义真的绝非寻常:如果说2008年北京奥运会终使中国一飞冲天,那么1984年的洛杉矶奥运会则是中国走向世界的奠基石。

在为中国奥运健儿欢呼的同时,我不由得联想起半年前发生的一件“小事”。1983年是EHL建校90周年,校方打算在校庆时挂上学校所有同学所在国的国旗,然而却没有人知道中国的国旗是什么样子。在听过中国学生的描述后,校方便到处寻找,可直到临近庆典活动开始时也还是没能找到。一位老师曾经为此感叹道,看来中国的国际影响力不够啊。

校庆中留下的遗憾,终于在半年后通过奥运会得到了足够的补偿。

奥运会的圣火刚刚熄灭,又迎来了国庆35周年的庆典。十月一日这一天,北京天安门广场举行了的盛大的游行和阅兵。这次,当地的电视台做了报道,此举对当时的西方媒体而言已经是破天荒的事情了。电视机前,中国留学生们看到了游行队伍中打出的“小平您好!”的横幅,看到了雄壮威武的阅兵式,大家无不欢欣鼓舞、心潮澎湃。

中国国庆35周年庆典中的游行队伍

这一年底,中国与英国在北京签署了关于香港问题的联合声明,彻底解决了我国对香港恢复行使主权的问题。毫无疑问,这是中国崛起的又一里程碑事件。

中英签署关于香港问题的联合声明的报道

这一年,海外留学生还注意到另外一件国内发生的事情,就是秋季在浙江莫干山召开的“中青年经济科学工作者学术讨论会”。会上,来自政商学界共300多位中青年专家、学者围绕价格、外贸、金融、城市化等议题展开激烈争论,形成朝野共商、不同观点和平对话的空前盛况,向市场传递出解放思想、不设禁区、百花齐放、百家争鸣的强烈信号,碰撞出突破与变革的思想火花,营造出了经济发展、社会进步所必须的生态环境。会后一大批中青年学者脱颖而出,直接进入政府体改部门,成为日后改革的重要力量。

1984年所发生的一系列事件,使得西方世界开始对中国刮目相看,开始让中国融入世界,也让国家和国人赢得了世界的尊重,身处海外的中国留学生的腰板挺得更直了。

直到今天,我的脑海里还经常展现出那个年代的一幅幅激动人心的画卷——为了让被耽搁太久的祖国尽快改变,一代青年精英们,不管是在国内探索,还是在海外求学,大家都在努力将自己的才能与家国情怀融合成为强烈的历史使命担当。

04、感恩伟人

如今,上世纪八十年代的留学生们,大多结束了职业生涯,有的甚至已经作古。回想当年,大家来自祖国的四面八方,各自背景不同,年龄跨度颇大;在国外学习的课程也是五花八门,回国后有的从政,有的经商,有的做学问;后来有人当了大官,有人成为大家,更多的人始终在专心做事,默默奉献。不论当年还是日后,都是境况不同,差异明显。然而,所有人却都有一个共同点,就是发自内心地感恩邓大人----当年是这样,今天仍是这样。

首先要从个人角度感恩:是邓大人冲破重重阻力决定恢复高考,当时的留学生中很多人都是恢复高考以后的首批大学生;还是邓大人力主向发达国家大量地派出留学生,于是,我们又再一次成为了这一政策最直接的受益者。大家有今天,固然离不开自身的努力,但假如没有邓大人的披荆斩棘和拨乱反正,即使个人付出再多的努力也难以改变,很可能终其一生都将“脸朝黄土背朝天”。

同时更要从国家发展的角度感恩:是邓大人克服重重阻力,以巨大的勇气果断结束文革,并做出“贫穷不是社会主义”的重大论断,确定了改革开放的基本国策,同时又以谦逊、务实的态度鼓励学习西方先进技术和管理经验,终于使得积贫积弱的中国走上了一条民富国强的正道,展现出振奋人心的发展前景。

正因为此,北大学生打出的横幅上“小平您好”四个大字,也同样道出了广大海外学子的心声!

除了邓大人,还有一位在广大留学生中享有崇高威望的领导人,就是时任中共中央总书记的胡耀邦同志。

到瑞士后不久,正是在思乡之情特别浓烈的时候,我看到了胡耀邦总书记委托专人带给中国在美国的留学人员的录像讲话,他说道:中央知道,你们时时想念祖国。我要告诉你们,中央也在时时关怀你们。他说,不久前,我访问了日本,留日学生要我讲话。我讲了两句话,一句是:国内情况更加好,一句是:国外同志要争气。国内情况更加好,由看望你们的同志比较详细地告诉你们;国外同志要争气,留学生应当怎么争气,这要请你们自己想一想,自己来回答。

总书记一句“国内情况更加好,国外同志要争气”,不仅振奋了学子精神,同时也进一步激发了广大留学生发奋学习的劲头。我能感到,包括留学生在内的广大知识分子对胡耀邦总书记都怀有一份发自内心的爱戴和尊重。大家普遍认为,胡耀邦总书记懂得知识分子,爱护知识分子,真诚对待知识分子,与大家的心贴得很近,更为重要的是大家都极为敬重他身上那种真诚坦荡和无私无畏的风范。

我还曾经听到过一位比我们年长的交换学者给我讲起发生在1975年的一件事情,那是邓大人为推进“四个现代化”建设,与“四人帮”做坚决斗争,大搞治理整顿的时期。时任中国科学院党委书记的胡耀邦就推进科技现代化的问题,向仍被“两个估计”压得抬不起头来的科学家们发表了一次感染力极强的讲话。在讲了许多肯定和鼓舞知识分子的话语之后,他动情地说道:等到“四化”实现的时候,将是你们上台来讲话,我那时已经走不动了,但你们还要把我抬来,再给我一只香烟,我在一旁为你们鼓掌!大家都知道,1975年仍处于文革时期,作为中科院的党委书记的他敢于在那种高压下大胆讲出肯定广大知识分子的话语,需要的是什么样的勇气和良心!据说当时台下已是一片经久不息的掌声。接着,胡耀邦又说到,大家不要鼓掌了,那一天我是看不到了,所以现在更要和你们一起努力奋斗!听到这里,很多在场的科学家都流下了眼泪。

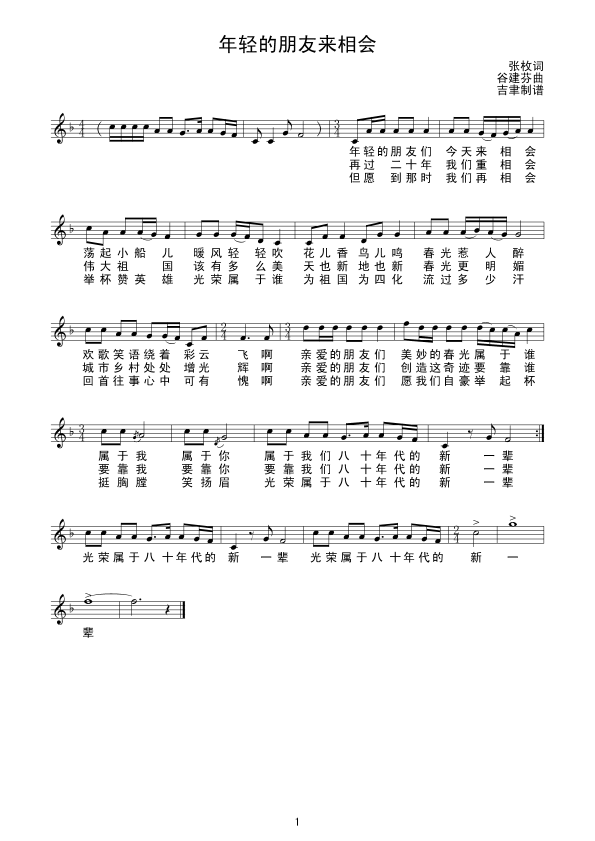

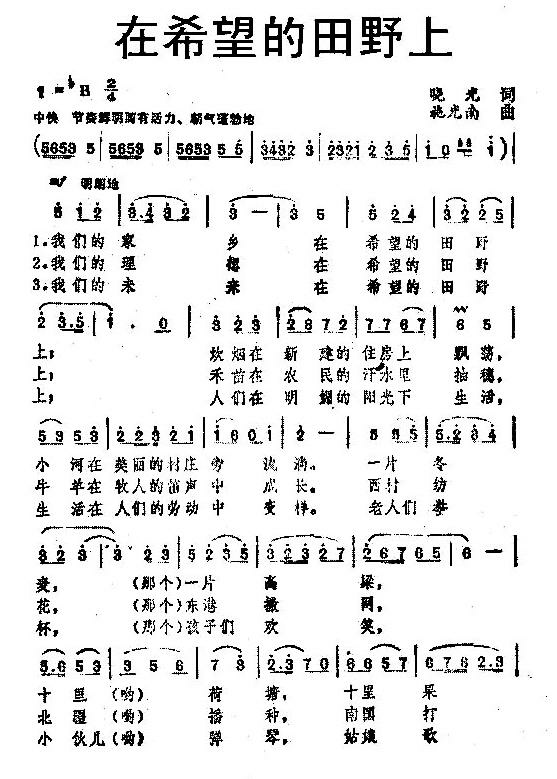

正是靠着邓大人、胡耀邦总书记等这样既高瞻远瞩又胸怀坦荡的领导人,二十世纪八十年代的中国大地充满了无限生机。那时在海外留学生中广为传唱的《年轻的朋友来相会》和《在希望的田野上》等歌曲,正是祖国面貌的真实写照。

在海外留学生中广为传唱的歌曲

睿智且开明的领导人成就了欣欣向荣的祖国,由此对广大留学生们产生了强大的感召力和凝聚力。我在瑞士期间结识的中国留学生们都在学业结束后如期回国,没有听到任何一人滞留不归的消息。我自己则在留学期间,于1984年由中国驻瑞士大使馆发展成为一名预备党员。

四十年后回想当年,实事求是地讲,那并非一个完美无缺的年代,但却让一代人始终怀念。关键在于老百姓不但摆脱了精神上的枷锁,更得到了实实在在的好处,从而赢得了广泛的人心。大家都相信国家走上了一条正确的道路,沿着这条道路走下去,不论遇到多少困难,人民都始终充满信心。

前文提要:

张润钢:被天上掉下来的馅饼砸中了——瑞士留学回忆录(一)

张润钢:在EHL寒窗苦读的日子——瑞士留学回忆录(二)

张润钢:酒店实习教会我真诚做人——瑞士留学回忆录(三)

张润钢:中国穷学生 ——瑞士留学回忆录(四)

本文系迈点专栏作者授权转载文章,为原创作品,欢迎转载请注明来源,转载是凝聚网络力量的重要方式,如有争议,请及时反馈至邮箱:news@meadin.com

0

搜索

搜索

搜索

搜索