张润钢: 游走英法,赏美景饱口福,自如学习 ——瑞士留学回忆录(七)

多姿多彩的第二学年让作者进一步喜欢上了瑞士的生活,似乎有了一种身居第二故乡的感觉。

(迈点专栏 张润钢)编者的话:上篇作者讲述了自己在1984年的中国春节期间,终于来到了心心念念的巴黎,成就了一段终身难忘的记忆。本篇作者回忆了在瑞士留学第二个学年的那些事,他不仅游览了英国伦敦,重游了法国巴黎,也全面深入地感受了瑞士绝美的自然风光、灿烂的文化遗产,以及各种美食与美酒,饱享了口福,开阔了眼界,增加了知识。在学业方面虽然更加轻松自如,但一次实践活动让作者知晓了课堂理论与落地操作之间存在的巨大差距。多姿多彩的第二学年让作者进一步喜欢上了瑞士的生活,似乎有了一种身居第二故乡的感觉。

九、多姿多彩的第二个学年

1.伦敦行

时间过得好快,转眼间1984年上半年就飞速过去了。

7月29日,艰苦的实习终于结束,我立即奔向日内瓦火车站,踏上了返回洛桑的列车,望着天上灿烂的太阳,像是在放飞自我。

近半年的实习虽然辛苦无比,但却也收获不少。除了课堂所学知识得以巩固之外,经济上也有所斩获。每月都能分得些小费,钱虽不多,我却多少有了逐渐“宽裕”起来的感觉,开始有能力盘算着去做点什么喜欢的事情。

思来想去,我还是决定出去看看,于是和准备同行的几位中国留学生一起选择了欧洲另外一个重要国家——英国。之所以要去英国,一是觉得该国可以看的东西很多,二是因为在英国也有几位受同一上级单位派遣学习酒店管理的中国学生,其中还有我大学的同学,大家将来都要供职于北京昆仑饭店。

经过简单的准备之后,8月25日,我们踏上了开往伦敦的列车。为了少花钱,我们选择了夜车出行。此刻正值暑期出游高峰,车厢里人满为患,经过一夜行驶,第二天早上到达了位于英吉利海峡右侧的法国北部港口城市布洛尼(Boulogne)。紧接着又换乘轮船前往位于西北方向的英国海岸。登陆后,再换乘火车于下午三点多钟到达英国首都伦敦。

说老实话,我对英国的了解十分有限,只是在中学和大学上世界史课程时,知道了英国早在十八世纪出现过以蒸汽机为代表的第一次工业革命,并在十九世纪达到全盛时期,被称为“日不落国家”;知道了这里曾出现了牛顿、瓦特等伟大的科学家和莎士比亚等伟大的文学家;还知道英国曾经对中国发动过两次鸦片战争,迫使满清政府签订了一系列丧权辱国的不平等条约……

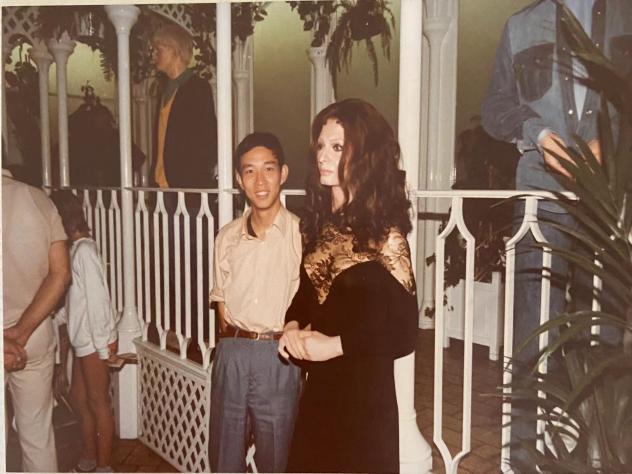

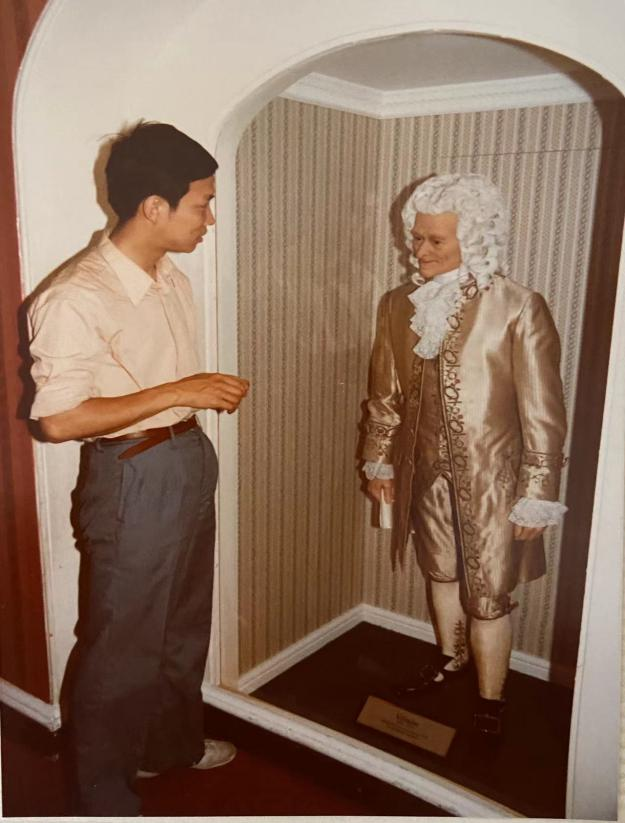

来到伦敦的感觉自然不能跟半年前身处巴黎时相提并论,但也还是满怀兴趣地早出晚归。在有限的几天时间里,先后参观了白金汉宫、大笨钟,杜莎夫人蜡像馆以及血腥的伦敦塔……

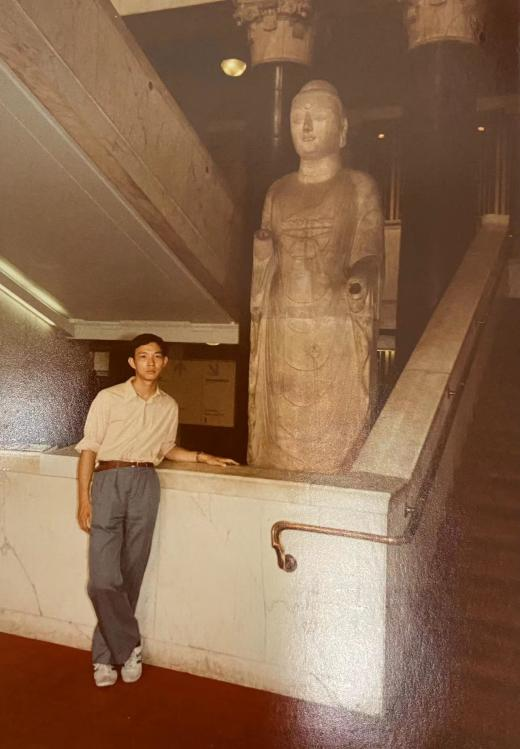

在著名的大英博物馆,我看到了大量来自中国的文物宝藏,据说这里的馆藏中国文物有两万余件,从新石器时代、仰韶文化、商周青铜器,到宋代钧窑瓷器、元代青花、明代掐丝珐琅,几乎囊括了所有的文物类别,跨越了整个中国历史。

目睹这些,当时的心情有些五味杂陈。

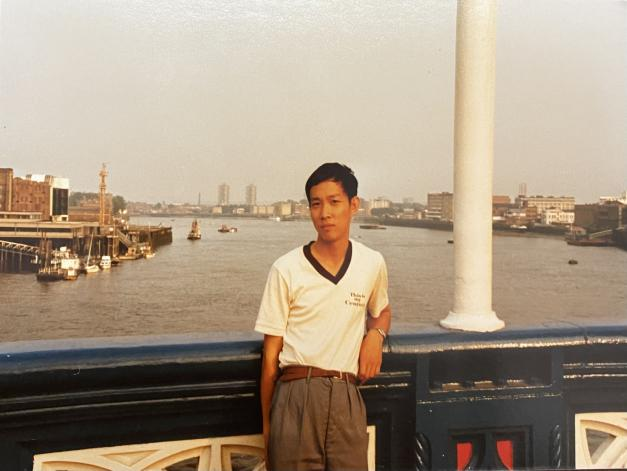

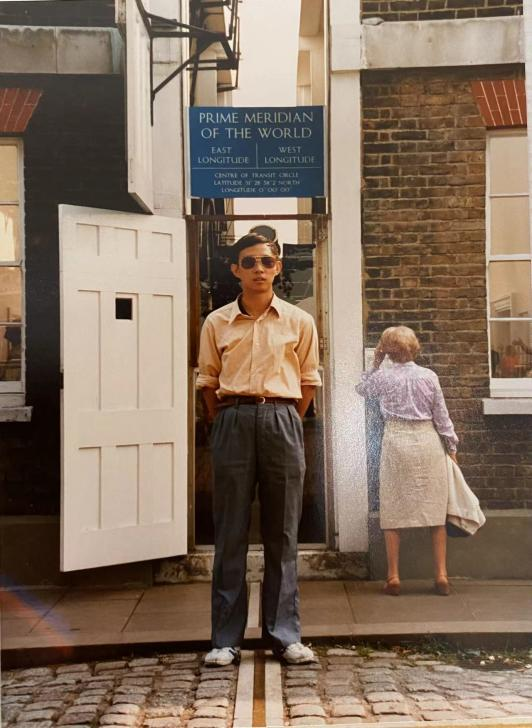

在格林威治天文台,了解到在19世纪末,人们已经意识到需要建立一个统一的时间标准,以便在全球范围内协调时间。当时,世界各地使用的是自己的本地时间,这给国际贸易和交通带来了不便。1884年,国际经度会议在华盛顿召开,与会代表决定以格林威治天文台的本初子午线为基准,建立“全球标准时间”(Greenwich Mean Time,简称GMT)。

天文台里有一条宽10多厘米、长10多米的标志线,笔直地从子午馆中伸出来,这就是闻名世界的“本初子午线”,又叫“零度经线”,于是我在这里照下了一张双脚分别踩在东西两个半球的照片。

在著名的伦敦海德公园(Hyde Park),最吸引我的是位于东南角上午的演讲者之角。作为英国民主的历史象征,市民可在此辩论任何有关国计民生的话题。当时,我看到了一位老者在滔滔不绝地发表着演讲,围观的听众时而高声附和,时而哄堂大笑。只可惜,我的英语水平实在不怎么样,全然不知道他都讲了些什么。我曾经给这位演讲者拍下了一张照片,但后来却丢失了。

在海德公园的西边,还有一处名为“声音的丘”的地方,它也被认为是海德公园的一个地标。这个地方也是伦敦许多文艺青年的聚集地,他们在这里自由表演音乐或者开展其他演出。

与瑞士洛桑、日内瓦等城市作比较,伦敦的大街可是热闹多了。对于那个时候的我来说,可谓是处处皆“场景”,甚至到了目不暇接的程度。我平生第一次看到时尚女性穿着满是漏洞的破旧牛仔裤(尽管今天这种装束早已司空见惯,但我这里记录的可是上个世纪八十年代),还拍下了为了生计负重站街的一位老者……

地球人都知道瑞士的物价很贵,本以为到了英国能够稍微便宜一些。可在伦敦的商店一看,价格也是高得不得了。英镑(Pound)的英文是P打头,因此被很多当地的留学生戏称为P。面对这么高的物价,大家自然不敢轻易花钱。白天转了很多地方却不花钱,晚上回来聊天时都不禁自嘲道:今天又是一个P都没放出去。

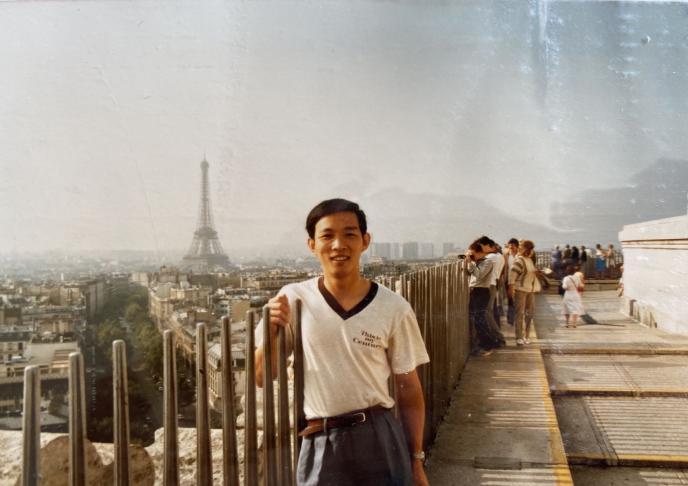

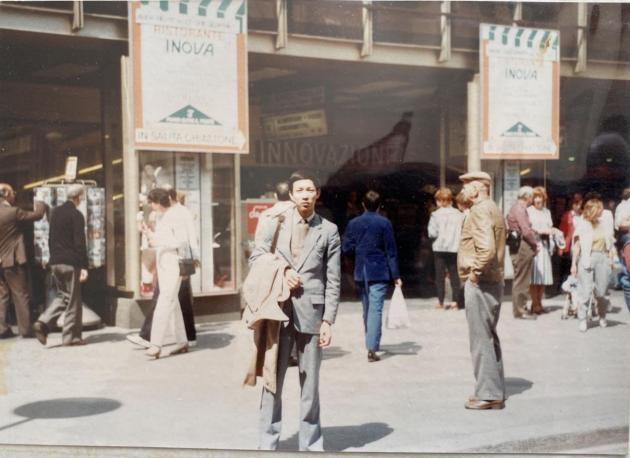

在英国游览的日子同样很快就过去了。从伦敦返回洛桑途中,又一次路过巴黎,我情不自禁地决定再呆上两天。可谁知,此次巴黎之行一开始就给了我一个不大不小的下马威。

到达巴黎的火车停下后,我随着人流从里昂火车站向外走。途中感觉身后好像被人撞了一下,回头看看,并没有发现什么异常。可等到走出车站停顿下来后,才发现背包的拉锁被拉开了。里面的现金早已不见踪影,在伦敦没舍得放出的所有P这下子都被小偷全部取走了!好在还有同行的友人,才使我没有沦落到沿巴黎街头乞讨的地步。

虽然被盗,但我却不得不佩服巴黎小偷的娴熟的盗窃技术和“良好的职业道德”。当时我的钱和护照是放在一起的,小偷只拿走了钱,却没有动我的护照,这令我竟然产生了一种感动的心情。当然,我也明白,他们之所以具有这种“职业道德”,那绝对是以炉火纯青的偷盗技巧为基础的。

这场小小的风波,并没怎么影响我在巴黎的心情。况且夏末秋初的巴黎,阳光灿烂,秋风徐徐,很是宜人。我又重返几处名胜,留下了以蓝天白云为背景的照片,补偿了首次巴黎行始终没有见到阳光的缺憾。

2. 自如加欢快的日子

结束此次旅行回到学校,我的留学生活也已经进入第二个年头,随着新学期的开始,我明显地感到了一种前所未有的轻松和自如。

首先是在语言上,经过一年来课堂上的苦读和工作岗位上的历练,我在语言上的听、说能力都有了明显的提高。第一学期上课时经常发生的全然不知老师所云的情况基本消失了,也开始能听懂老师讲课时开的很多玩笑。记得有一次在财务课上,老师让同学们在重点部分画上√,用法语讲就是Cochez! Cochez(你们来画上√)!一些同学没有搞明白,还在问老师画在什么地方,这时老师拿起笔微笑着说道Cochons!Cochons(我们一起画上√)!这本是法语动词变位的语法变化,但Cochons这个词的发音与法语猪(Cochon)完全相同,老师这是在以一种西方人的幽默嘲讽某些学生笨得像猪,自然引得全班同学哄堂大笑。我回国后不久,恰逢这位老师应邀来北京参加活动,我见到他时又聊起了这段往事。他对我说,当时他看到我能和其他同学一起开怀大笑,便知道我的语言能力又长进了。

为了进一步提升我的语言能力,另一位老师还安排我做一次介绍中国旅游的演讲,为此,我做了认真的准备。那时候,还没有互联网,搜集信息的条件远不能跟今天相比。学校的图书馆里也没有任何关于中国的资料,我只能凭记忆,把当年在桂林带旅游团的解说词记录下来。当然桂林还不能完全代表中国旅游,我又在单位为我们订阅的《人民日报》上努力寻找资料,恰巧找到了关于马王堆的介绍,再加上我多次去过的北京八达岭长城,最终拼凑了一个二十分钟的演讲内容。

演讲那天,我并没有念稿,基本上是相对生动的口语表述。这次演讲的效果既超出了我自己的预期,也超出了老师和同学的预判。演讲结束后,大家报以长时间的热烈掌声,这是我来到瑞士后第一次产生的巨大成就感。

当然,演讲并非尽善尽美,比如介绍马王堆那具女尸时,所用的词汇和动词时态都有错,介绍长城时忽悠道,那是唯一可以从月亮上看到的地球上的人类建筑。好在在场的那些师生们都没有到过中国,更没有登过长城,当然也没有去过月球,他们当时肯定都信以为真了!

正是得益于语言能力的提高,听课和完成作业效率都大有长进,由此我可以用来参与各种课外活动的时间就相对多了起来。我从小就喜欢球类运动(足球除外),篮球、排球都有过参与,乒乓球则更是从小学一直打到大学,来瑞士时还特意带来了自己习惯用的球拍,结果还真的派上了用场。

瑞士的乒乓球成绩在国际上始终默默无闻,但却不乏广泛的群众基础。每个城市都有联赛制度,各单位的乒乓球爱好者都可以注册参赛。我参加了洛桑赛区的比赛,由此结识了不少球友。我的比赛成绩也值得一提,大部分场次都能取胜,失败的场次不是没有,但却很少。印象最深的一场失利是与曾经的卢森堡国家青年队的队员对阵,我以两个19:21(上世纪八十年代还是21分制)的接近比分败北,可以说虽败犹荣。

这一年秋季,瑞士几所酒店管理学院联合举办运动会,我代表EHL参加了排球比赛,经过艰苦鏖战,最后获得了冠军,得到了一枚金牌。激动之余,请人拍了一张我用嘴咬着金牌的照片,只可惜,后来也找不到了。

与此同时,我的经济条件也开始大为好转,这主要得益于单位发来的一纸通知,告诉我们:经研究,同意将实习期间的工资的20%发给我们,可供个人自由支配。由此算来,我半年多的实习工资大约在7000多瑞士法郎,这一下子钱包里突然流入了1500多瑞士法郎,我真是喜出望外。要知道,当我结束在瑞士的学习,回国之后拿到单位送来的工资存折时,上面的数额也不过才1000多元人民币。当然,这是后话。

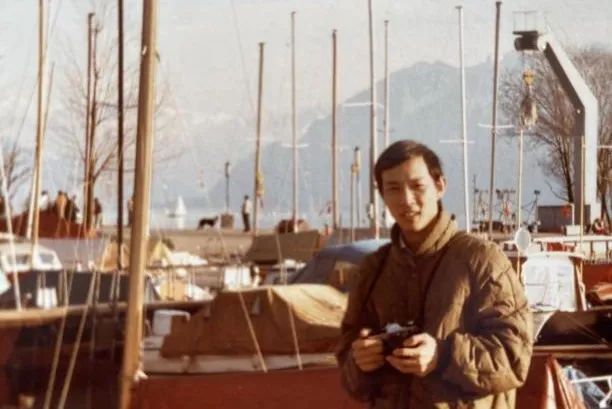

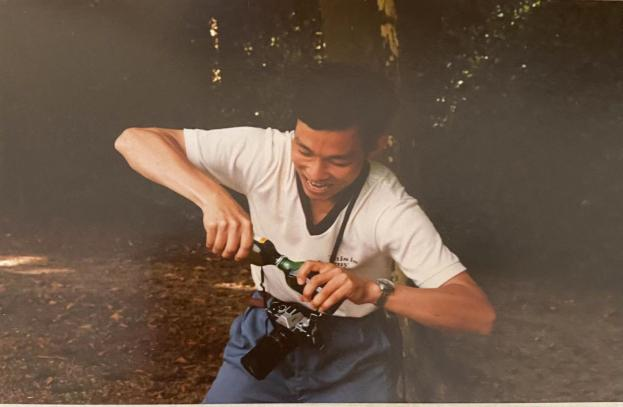

说来见笑,以前所拍的照片都是借用别人的相机。有了这笔钱,我做的第一件事就是买了一部日产Canon,拿到相机后所做的第一件事情是最后一次借用别人的相机给它拍了一张具有特殊意义的照片,以纪念我终于有了一件属于自己的奢侈品。

这部相机陪伴我记录下了后来在瑞士游历的每一个场景,直到回国几年后,两岁多的儿子拽着相机的挂带,将它从柜子高处㩐到了地上,摔成了残疾。

临近年末,学校的一位应邀到中国做学术交流的老师归来,带回了许多国内酒店业的消息。特别讲到早于我们一年多在EHL学习的两位中国校友在国内大展宏图的发展情况,他说这也从一个方面证明了EHL的成功。由此,他还特意使用了“chauvinisme”这个词。当时我没有明白这是什么意思,后来查到它的中文意思是沙文主义。我理解他是想强调EHL的学生一定会与众不同。

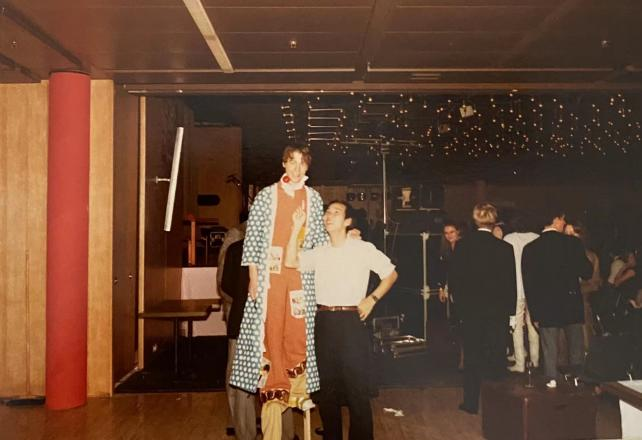

老师的一席话加上不久前我在介绍中国旅游时获得的赞许,刺激我产生了一个大胆的想法,何不在学校搞一场轰轰烈烈的节庆活动,也等于是把课堂上学到的促销课程(promotion)来一场真刀真枪的实战。

与几位中国同伴商议后,大家决定就把活动名称叫作“中国节”,我成为了总牵头人,由此便开启了长达一个多月的忙碌和操劳。

学校方面,校长很支持,但他不管具体事。事情到了工作人员那里则是不断地推诿扯皮,似乎每件事情都很难办。光是日期就一改再改,迟迟难定。

与此同时,还要跟中国大使馆联系,来确定菜单、饮料、运送、电影放映等活动内容。使馆远在首都伯尔尼,联系起来也是满费周折。

这是我有生以来第一次做这么大规模的活动,完全没有经验。上手以后才发现,事情远没有想象的那样简单。但广告已经打出,开弓没有回头箭,只能硬着头皮往前走了。活动那天卖出了100多张门票,电影的效果不错,各种中式食品也很受欢迎。但我在现场却发现准备的食品数量明显不足,取菜台前排着长长的队伍,分菜人员控制着每次派给的食品数量,迅速吃完盘内食品的人员又接续到排队长龙的尾部,我十分尴尬,却没有什么补救办法了。

活动后,一些师生对我说做得不错,也有一些师生反映没能吃饱,我自己连续几天都在为活动不够完美而懊恼,也由此深深认识到,课堂和实践是完全两回事。你自以为都听懂了,而且觉得很简单的事情,等到真正做起来才发现,远不是那么回事,理论固然重要,但那毕竟还是纸上谈兵、黑板上种田,唯有实践才是硬道理。对此,在我回到国内真正开始酒店管理实践后,则有了更加深刻的认识。

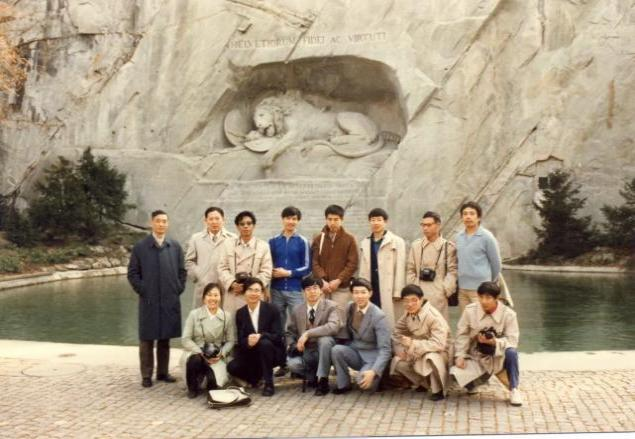

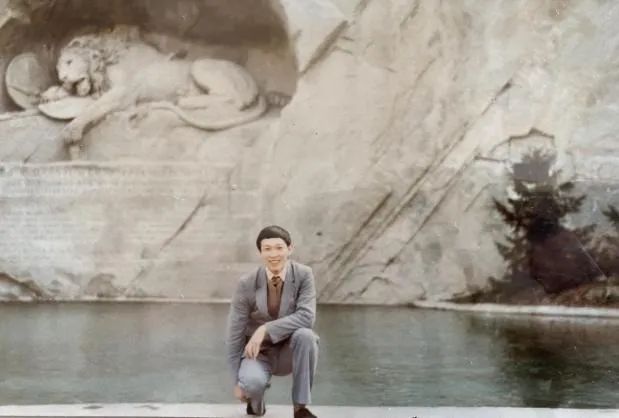

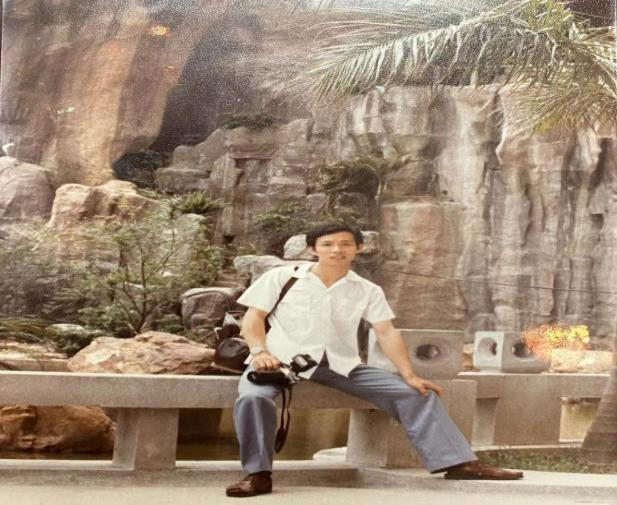

中国节活动中的照片

3.游在瑞士

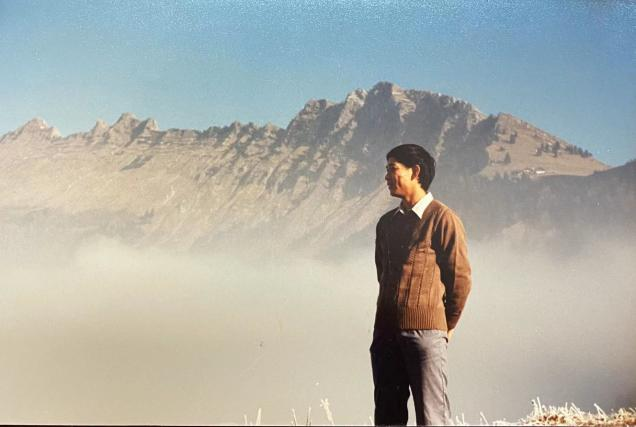

我十分庆幸自己能到瑞士来学习,这个国家实在是太美了,美得简直无可挑剔!从旷野到雪山,从冰河到城堡,从瀑布到湖泊……在瑞士,可以体会到何为人在画中“游”的至美境界。

在瑞士,你想看山?阿尔卑斯和汝拉山脉一起组成了超过三分之二的国土,雄奇山峰你能一次看个够,最著名的就是欧洲山王马特宏峰!还有少女峰、铁力士山等。

在瑞士,你想看水?这里有大大小小1500多个湖泊。

日内瓦湖,又叫莱芒湖,是阿尔卑斯湖群中最大的一个,也是西欧最大的淡水湖。湖的南面是连绵起伏的山峦,北面是绿意葱茏的葡萄梯田,湖区温柔且宁静。

卢塞恩湖,被群山包围,远处湖岸线上耸起峭壁和高山,近处则是最古老的木制廊桥和悠然戏水的白天鹅。

说起瑞士,我们总是在说极致自然风光,其实,瑞士也是一个历史悠久的国家,同样是文化领域的世界级参与者。瑞士有丰富的文化活动、珍贵的艺术收藏,保护完好的诸多古城、多项世界文化遗产。从艺术文化历史,到风俗和工艺品,瑞士拥有超过1100座多样化的博物馆和艺术馆。这里不仅为艺术家们提供灵感,也能让普通人沉浸其中。

瑞士交通博物馆

当代艺术博物馆

日内瓦植物园图书馆保存了海量植物标本

苏黎世老城区

在瑞士生活,无论是大城市还是小镇,都能获得同样的高舒适度。现代都市生活还是宁静田园生活,只要你想,选谁都行!

瑞士火车,不仅方便,而且美极!足以把通勤变成观光。冰川快车、金色山口快车,雷蒂亚的古典列车、阿尔卑斯山麓快车,巧克力快车,奶酪快车……搭上火车,带你去看全瑞士的风景。

来到瑞士后没过不久,我不仅完全适应了这里的吃喝,甚至开始喜欢上了瑞士的美食,其中最有代表性的就是三种火锅,当然还有奶酪和葡萄酒。

奶酪火锅(Fondue)

寒冷的冬天,瑞士人的一大乐趣就是全家围坐在一起,吃妈妈制作的奶酪火锅。奶酪火锅和中国火锅很相似,只不过锅底是溶化了的奶酪 + 白葡萄酒,“涮”的是面包。吃法是用叉子将面包块放入锅中旋转一圈,裹上满满的奶酪。瑞士奶酪火锅的用具非常精美。火锅的材质有金属的,也有陶瓷的,蘸奶酪有专用的叉子。

奶酪火锅又有点像中国的臭豆腐,一锅融化了的奶酪蒸发出滚滚“臭”气,但奶酪裹在面包上送到嘴里后品出的却是浓浓的奶香。

奶酪火锅一般配以白葡萄酒佐餐。

勃艮第火锅(Fondue bourguignonne)

勃艮第是法国的一个省,按说勃艮第火锅应该算是法国名菜,然而它却在瑞士流行。勃艮第火锅用‘‘油’’代替了‘‘汤’’。吃的时候以长叉叉起切成块状的牛肉放入高温的热油中煎炸, 然后再沾上酱料食用。做法很简单,没啥技巧可言,也正是因为做法简单,对材料的要求就特别高,选牛肉时一定马虎不得。

勃艮第火锅一般配以红葡萄酒佐餐。

巧克力火锅(Fondue au chocolat)

吃法是将巧克力放入锅中煮融,加入奶油,让巧克力变得更软。然后以叉子叉上水果、饼干或面包,沾巧克力后食用。这款火锅结合了两种类型的巧克力——苦甜巧克力和牛奶巧克力,恰到好处地平衡了不同口感的巧克力,给人以甜美的幸福感,可谓浪漫与美味并存!

奶酪

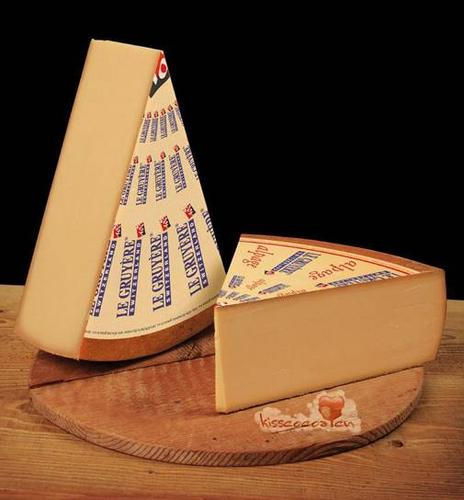

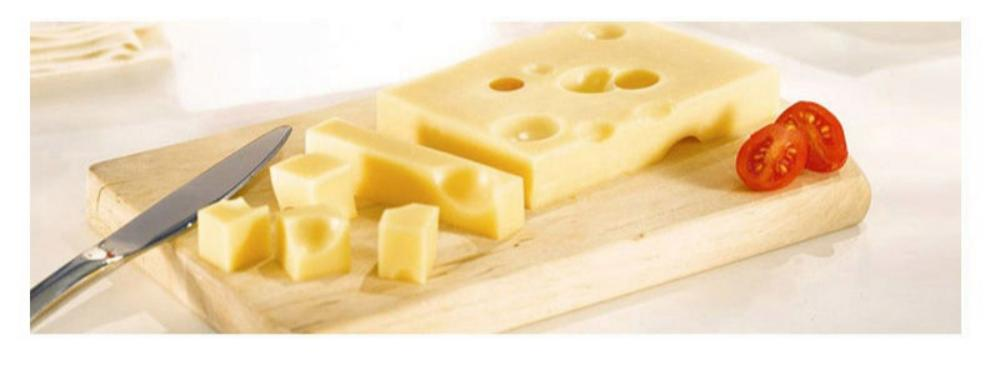

公元前,瑞士人(当时是凯尔特人)利用炭火、简单的器皿、松枝,制成了有坚硬外壳的奶酪,这样的奶酪经得住长时间的储藏,不易变质。瑞士的冬天,大雪封山长达数月,奶酪是一种重要的食物。这种凯尔特奶酪在后来演变出著名的格鲁耶尔(Gruyère)奶酪、埃曼塔尔(Emmentaler)奶酪。

格鲁耶尔奶酪是一种由生牛奶制成的熟压榨奶酪。在外部,奶酪具有颗粒状的黄色至棕色外皮,而内部则是象牙色至淡黄色,带有咸味和坚果味的硬质奶酪。格鲁耶尔必须在酒窖中成熟至少 120 天,才能散发出焦糖苹果、榛子和棕色黄油的微妙香气。它很好融化,使其成为经典火锅的理想选择,或者单独切片食用,搭配一杯淡红葡萄酒。

埃曼塔尔奶酪则富有弹性,稍带甜味,是一种大型干酪。由于丙酸菌的作用,成熟期间产生大量二氧化碳,因此干酪中孔眼特别多。这种干酪在瑞士被称为干酪之王。

葡萄酒

瑞士葡萄种植业至少已有千年历史,葡萄种植业在瑞士农业中占有很大的比例。袖珍的瑞士不仅在地理位置上被法、德、意三个产酒大国包围,连葡萄酒声名也多被比邻的三个葡萄酒天王淹没。与欧洲多数葡萄酒国家一样,瑞士开垦酒园、种植葡萄和酿造葡萄酒的历史可追溯到古罗马时代。罗马帝国衰落后,基督教和宗教仪式延续了葡萄种植与酿造,并贯穿中世纪漫漫岁月。随着时光流逝,葡萄酒从宗教角色转化为瑞士人社会和生活的重要组成部分。比其酿酒更出名的是瑞士人均葡萄酒年消费量一直居世界前茅。

瑞士年均葡萄酒产量约1.1亿升,但仅满足本国需求的四成左右,本国酒特别是本国的好酒都就地消耗了。瑞士酒极少出口,所以在国外市场上十分罕见。

瑞士种植的葡萄品种众多。广泛种植的白葡萄有:莎斯拉(Chasselas)、米勒图高(Müller-Thurgau)、霞多丽(Chardonnay)及 PinotBlanc等;红葡萄有黑皮诺(Pinot Noir)、佳美(Gamay)、美乐(Merlot)及西拉(Syrah)等。莎斯拉是人类最早种植的葡萄品种之一,且唯在瑞士将其潜能和特质充分开发并利用,酿出令人叹服的多样且精致的白葡萄酒,堪称瑞士白酒的形象大使。高贵敏感的黑皮诺在瑞士有着悠久的种植历史和不俗表现,在多数产区都有种植,国际大赛上屡享殊荣的它可谓瑞士红酒的当家花旦。除了主流和知名品种,瑞士还有40多种古老、本土且稀有的葡萄品种,有些则是瑞士独有的葡萄品种,成为瑞士的传奇财富。

由于所学专业的原因,我得以全面、深入地了解、体验到瑞士的美食、美酒,既饱享了口福,更增加了知识,开阔了眼界,真可谓一举多得。

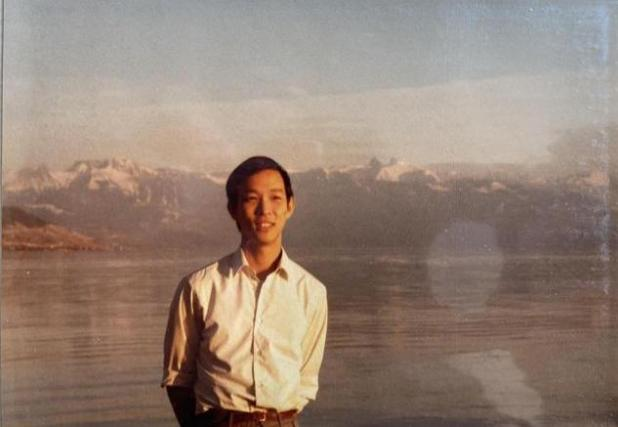

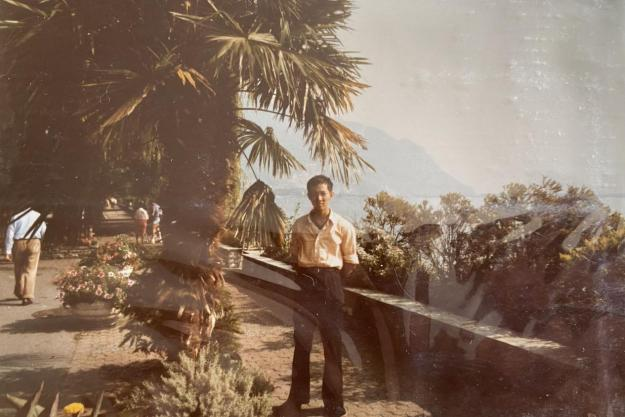

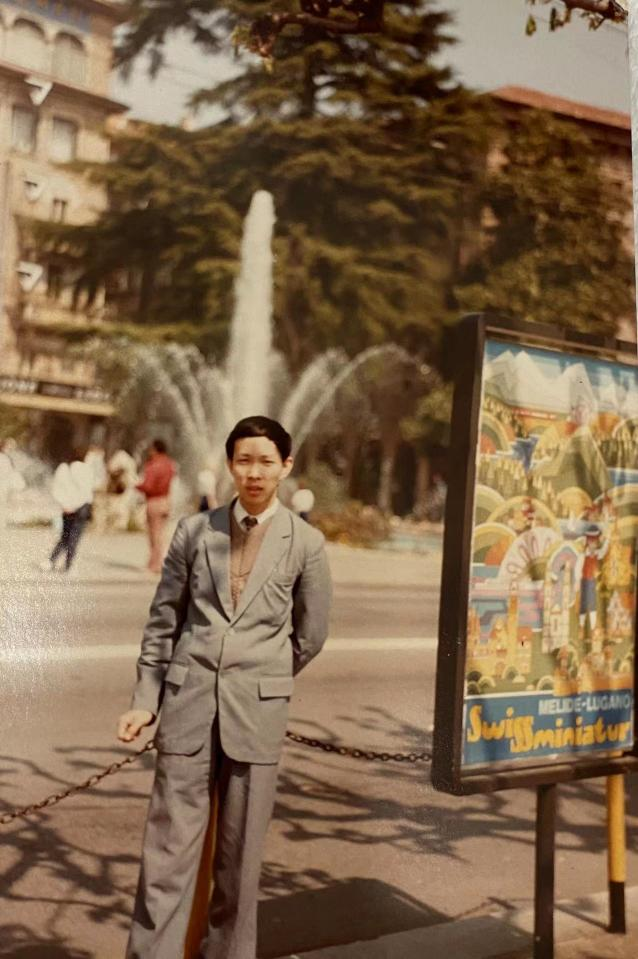

更为重要的是,在将近两年的留学期间,特别是1984年的下半年,我得以游历瑞士的山山水水,从北部的苏黎世、到中部首都伯尔尼,再到南部的日内瓦.更到访了著名的卢塞恩(Lucerne)、英特拉肯(intellaken)、卢加诺(Lugano)……看到了一幅幅难忘的美景,留下了一张张珍贵的照片。

是的,在进入来瑞士的第二个年头后,我不仅已经完全适应了这里的一切,进而更是喜欢上了瑞士的生活,似乎有了一种身居第二故乡的感觉。也正是因此,便感觉到日子过得飞快。

转眼间,1985年的新年到来了,我在瑞士的学习也已进入尾声,不久就要回国了。

本文系迈点专栏作者授权转载文章,为原创作品,欢迎转载请注明来源,转载是凝聚网络力量的重要方式,如有争议,请及时反馈至邮箱:news@meadin.com

0

搜索

搜索

搜索

搜索