谷安迪:生活方式,酒店“新环境”下的“易筋经”

在生活方式酒店的竞争力崛起和新世代消费者需求偏好变化的双力催动下,酒店为了顺应市场变化,赢得市场竞争而不得不顺应的一种具有普遍性的“产品内容生活方式化趋势”。

(迈点专栏 谷安迪)一些定义

新时代:疫情后形成的同时具备脆弱性,焦虑感,非线性和不可知性的变局环境

生活方式酒店:以在空间场景中投射某种生活方式为价值创造逻辑的酒店

酒店的生活方式化:在生活方式酒店的竞争力崛起和新世代消费者需求偏好变化的双力催动下,酒店为了顺应市场变化,赢得市场竞争而不得不顺应的一种具有普遍性的“产品内容生活方式化趋势”。

正文:

疫情之后,似乎没有人再会怀疑,摆在我们眼前的是一个世事难料且复杂动荡的“百年不遇之大变局”。而在这仍将持续的变局之中,容易被不确定性重击的酒店行业,无疑更为迫切的需要找出某种突破“传统曲线”的发展方式。实际上,纵观近十几年的行业步伐,恐怕没有哪个议题会比“生活方式”四个字更具热度和影响力——疫情前的中端酒店“大崛起”紧密关联于生活方式酒店的兴起,而之后中高端及高端酒店的升级蜕变也绕不开生活方式的“影子”,就连疫情后期仅有的一个令人振奋的酒店集团上市消息,也来自于深谙生活方式创造的亚朵集团。对此,笔者也曾发文推断:在很长的一段时间里,酒店行业或将面对一袭“全面生活方式化”的大趋势。实际上,酒店的生活方式化和生活方式酒店的趋热,从来都不能简单归因于某些领军品牌的成功或头部集团的资本运作,“生活方式之题”之所以能持久不衰,很大程度上是因为它的内涵及扩展空间与已然被加冕为“主流”的新世代消费者(Z世代及其后世代)有着广泛而深刻的共鸣交互。而随着这一代消费者的不断成熟,他们对于酒店生活方式化的需求也随之增加,遂长此以往,构成了酒店行业全面生活方式化的大势所趋。如此,当我们讨论新环境下的酒店行业发展之时,或许聚焦于酒店的生活方式化和生活方式酒店应该怎么做,会是一个切中焦点的选择。

所谓新环境

酒店行业当下面临的新环境是怎样的?相信行业同仁们都有一番自己的描述,然而经济放缓、消费审慎和竞争内卷似乎是三个绕不开的关键问题。在全球经济可能陷入长期衰退的大背景下,我国经济增长面临放缓压力的困局也变得难以避免,虽然从长远来看中国经济的基本面依旧向好,但是疫情之后市场恢复的速度却着实不像大多数人想象的那么快。

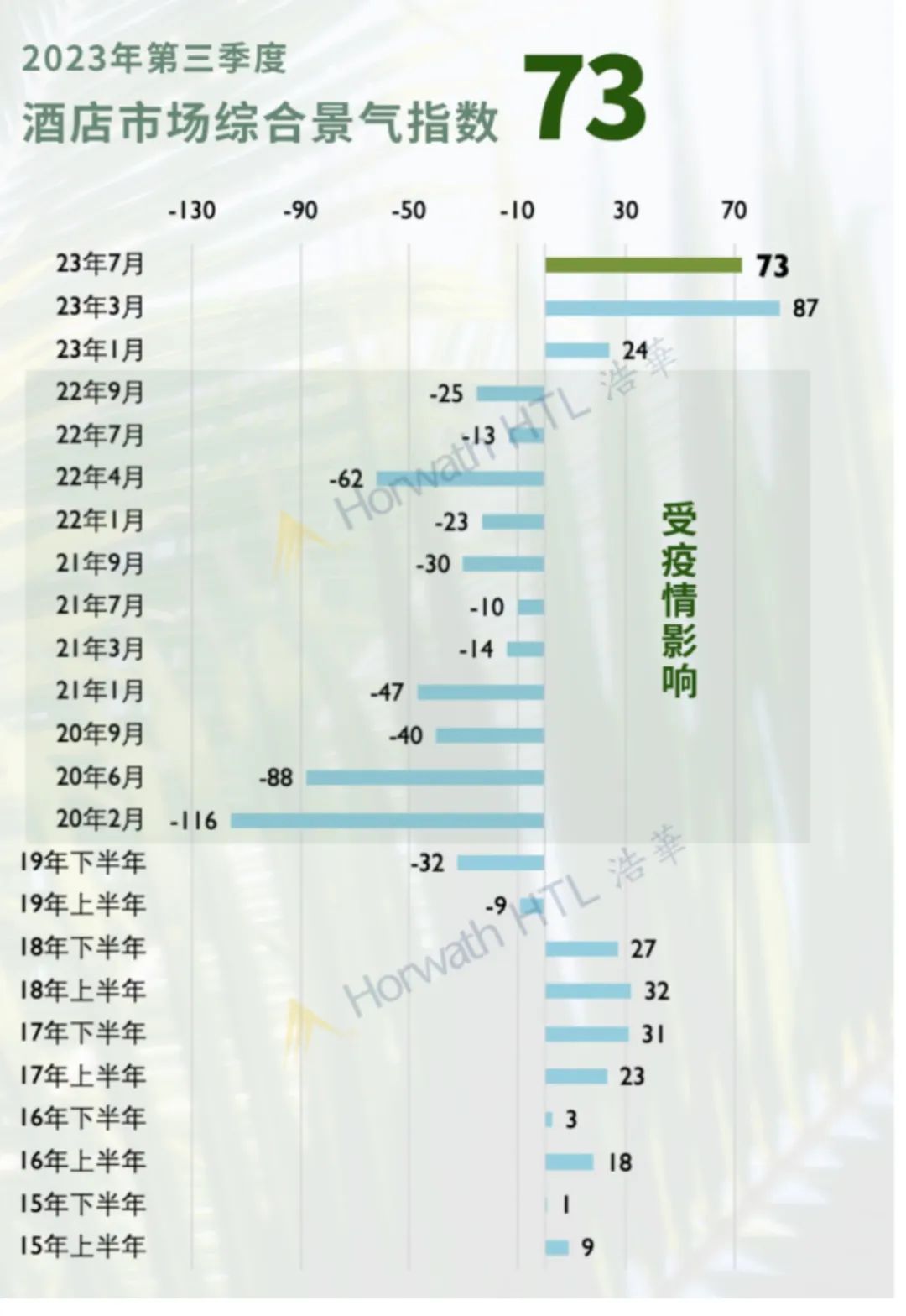

根据相关报告统计,从今年5月份开始,在经历了年初的报复性增长之后,全国的商旅和旅游出行意愿开始呈现明显回落,而六月份的回落幅度较五月份仍有继续扩大的趋势。同样,浩华公布的《2023第三季度中国酒店市场景气调查报告》也从另一个角度佐证了这个趋势,该报告指出,第三季度酒店市场综合景气指数为73,比第二季度下降了14个点位。经济的整体放缓,一方面会带来较为普遍的消费降级,而另一方面亦会让具备消费能力的高频消费者们在购买选择上变得更加审慎。换句话说,就是一些消费者会选择降低消费或减少消费频次来节省开支,而另外一些消费者即使其消费预算未曾缩水,他们也会更加重视如何更好的“把钱花在刀刃上”,用有限的花费去获得比以往更大的满足(因为他们也感到赚钱变得越来越不容易)。不难想象,在消费降级和消费审慎的双重作用之下,新环境中的市场竞争也将变得空前的密集且惨烈。对于那些停留在同质化赛道上的酒店经营者而言,在提供更低价格和更多增值服务方面的内卷似乎无法规避;而对于那些有志突破传统运营曲线的竞争者而言,他们则必须用层出不穷的体验创新去力争“别出心裁且恰如其分”的迎合消费者们的对于新奇感和价值感兼得的渴望, 而这样的使命或许最有可能通过生活方式酒店和酒店的生活方式化来完成。

同样不能被忽略的,还有主流消费者的变化。时至今年,第一批90后早已过而立之年,第一批95后也已大多进入职业发展的快速成长期。根据各大OTA的节假日出行的年龄层统计,90后、95后的占比已经碾压80后及其前世代,成为酒店及旅游消费“真正的”主流人群。相比他们的前世代,以90后、95后为主体的消费者被公认为有更强的自我意识、更加热衷于犒赏型消费、对消费所获得的特定情绪价值有更高质更多样化的需求,这些特性恰好与生活方式酒店多年来深耕的主线不谋而合。

生活方式的底层逻辑

消费降级、消费审慎加之主流客群的品位变化,看似让生活方式化成为了酒店较为确定的创新和改良路径。然而,到底如何理解酒店的生活方式化,酒店的生活方式创造应当遵循哪些逻辑呢?

首先,我们可以这样理解,虽然每个人都拥有生活,但不是每个人都拥有自己理想中的生活方式,甚至有很多人既向往更美好的生活方式但又不知道自己所向往的生活方式应该是个什么样子,应该包含哪些内容……而在这样的纠结中,酒店便可以充当“生活方式投射场”的角色,让客人通过进入一次酒店经历来达到暂时拥有某种的生活方式的目的。对某种生活方式的暂时拥有就像生活攀爬中的一个个固定桩,可以帮助客人在循规蹈矩的生活之外去确证自己的生活品质,同时也促使他们去追求更多更新奇的生活方式体验。

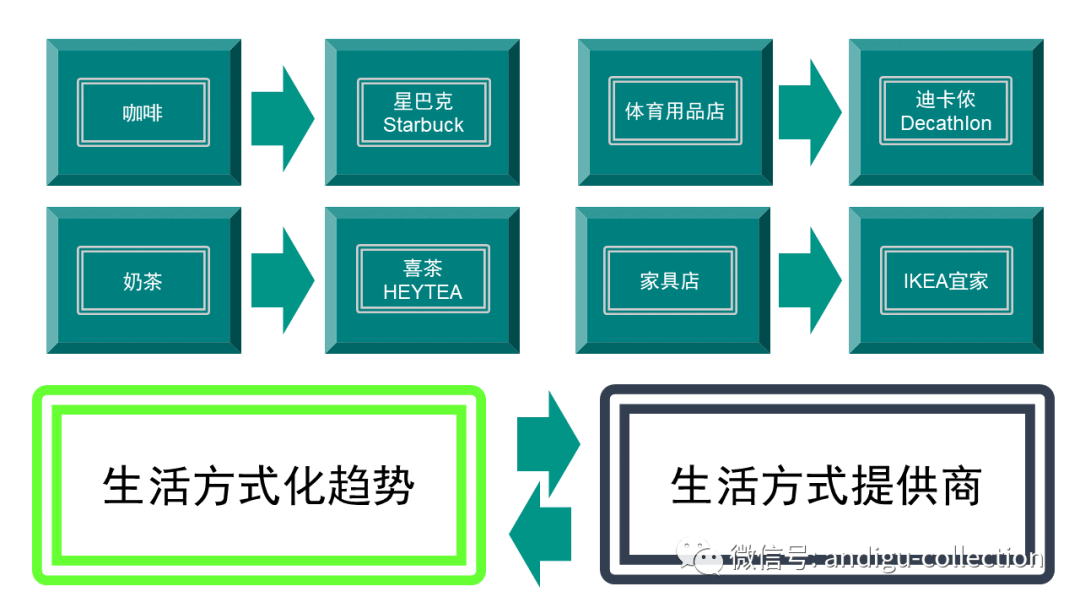

其实,从一杯咖啡到星巴克,从一杯奶茶到喜茶,从体育用品店到迪卡侬,从传统的家具店到宜家,不同领域的品牌商们无非是洞察了顾客对于单一事物需求背后的多重动机,并将满足这些动机的生活方式投射到自己的经营场所中,从而将自身变成了一个有又一个生活方式体验系。

在笔者看来,在新环境下,无论是生活方式酒店还是向生活方式化转型的酒店,它们的目标主要应该涉及两个方面的功能实现:一个是确证生活方式,另一个是创造生活方式。而这两个功能实现又需要达成一个总体目标,那就是让酒店成为人们心中对于美好生活方式多般想象与向往的“有效投射场”。

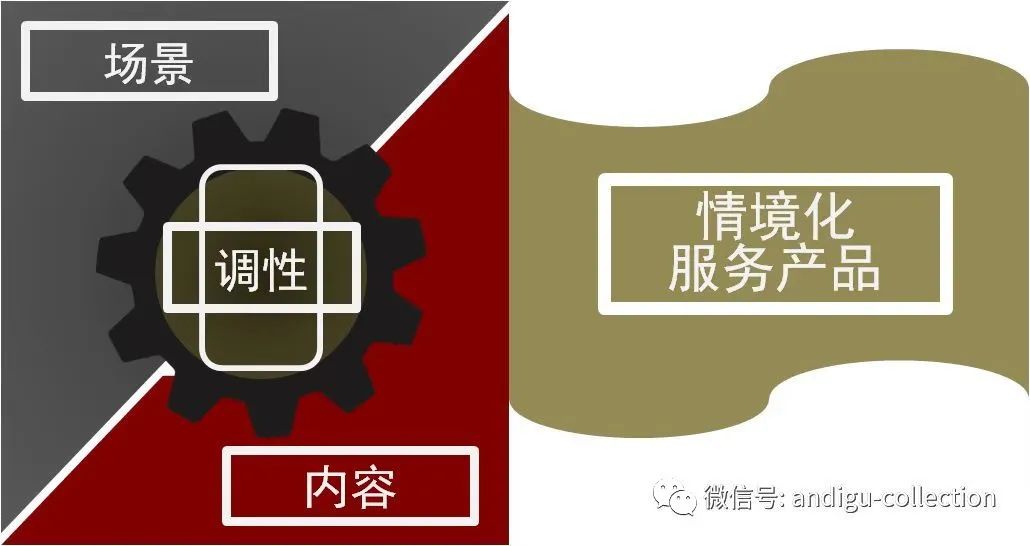

所谓有效投射,就是酒店所创造的情境与消费者的想象或向往的高度适配。这其中,想象的生活方式,是消费者对于生活方式的抽象概念(比如元宇宙生活方式);向往的生活方式,则是消费者对于生活方式的具象概念(比如欧式古典生活方式)。而酒店所创造的情境,是场景空间与服务内容被调性(针对场景空间与服务内容的调校逻辑)有效调校而实现的体验整体。情境与消费者的想象或向往的契合度越高,酒店的生活方式化之路就变得越成功。

如果说生活方式化的整体目标是追求情境与消费者对于生活方式的想象(或向往)的高度适配,那么在追求这个目标的过程中,酒店便需要选择,要么去确证某种生活方式,要么去创造某种生活方式。选择确证,就要致力于满足客人那些基于具象体验概念的生活方式向往(比如:法式风情生活体验);选择创造,则是为了迎合客人那些基于抽象体验概念的想象(比如:隐士之行)。确证类成功的关键在于不断的探索“如何能做的地道”;创造类成功的关键则在于不断的探索“如何能引人入胜”。

新环境下如何做好生活方式酒店及酒店的生活方式化

不过,当我们将生活方式酒店和酒店生活方式化的底层逻辑植入到现实的运营场景之中,对于一些限定条件的整合或许会成为在新环境下生存与发展的关键。

位置

酒店行业一直以来有这样的经验之说:要想让一家酒店成功,第一个条件是位置,第二个条件位置,第三个条件还是位置。然而在地产发展带动酒店建设的年代,由于兴建的酒店多是地产项目的“配套设施”,所以“位置至上”之说在很多时候已然淡出了决策者的视野。但是,在前文所述的新环境的种种挑战之下,酒店选址的关键性或许应该得到比以往更明确的重视,因为在更为审慎的消费行为之下,再动人的生活方式也必须有触达性强、周边氛围适恰且区位条件理想作为依托。所谓,酒店即目的地,在大部分场景之下是生活便捷和旅途便利之下的酒店即目的地,或者更准确的说,是酒店即次目的地。那些能够让客人不远万里跋山涉水去体验的生活方式酒店内容,毕竟是凤毛麟角。

坚持选择性服务

提供选择性服务是很多生活方式酒店建设的初心。在新环境的种种制约条件之下,提供必要的选择性服务,去除那些不必要的配套服务,在提高酒店坪效方面显得尤为重要。因此,在设计生活方式酒店或筹划酒店的生活方式化的过程中,决策者要尽量避免为了某一场景主题而牵强设置冗余的服务设施及服务。与之相反,创造性的策划兼顾调性和坪效的设施、空间及服务配置,则是酒店生活方式内容致胜的关键。

强化自助服务

与前世代相比,以90后及95后为主题的Z世代消费者更加适应甚至青睐不被人打扰的自助式服务。现如今24小时自助健身房、自动贩售机、机器人送物等自助式酒店服务不仅仅在中端酒店中被广泛应用,很多身处高端区间的国际品牌酒店也在这些方面做了尝试并且收效积极。因此,我们可以大胆预测,在自我意识和个人主义精神逐渐趋强的新主流客群面前,更加便捷、私密、免扰的自助式服务本身就是新生活方式的重要组成部分。而对于酒店的生活方式内容创造而言,如何这些方面大胆创新,既关乎成本控制又紧系客户价值创造,着实是“不可不察也”。

做好“MOT”

当然,强调选择性服务,强化自助式服务,并不等于可以不重视酒店服务。而在生活方式酒店和酒店生活方式化的场景中,越来越多的优质服务可以被归纳为那些能够创造体验峰值,可以做好MOT(关键时刻)的服务。反之,那些不能够在客人心中激起波澜,难以激发正向情绪满足的服务,往往都可以归纳为徒劳的服务。正如MOT理论的奠基人——瑞典人卡尔森(JAN

CALZON北欧航空传奇CEO)所说,往往那些15秒接触时间的关键时刻汇聚在一起,最终决定着企业的成败。

本文系迈点专栏作者授权转载文章,为原创作品,欢迎转载请注明来源,转载是凝聚网络力量的重要方式,如有争议,请及时反馈至邮箱:news@meadin.com

0

搜索

搜索

搜索

搜索