肖远山:为什么中国旅行社收不到服务费?

并不是所有人都收不到服务费

(迈点专栏 肖远山)今天抛出一个更敏感、更有争议的话题,为什么旅行社收不到游客的服务费?

就连来自小费国家的境外地接社,都认为中国游客就不能收服务费,一提就跑了。

▲中国游客对“小费”的抗拒造成地接社不敢收服务费

真是这样吗?收不到的原因是什么?有什么办法改变吗?

这个话题或许会有更大的争议,我不怕,如果读完没收获,你来骂我。

1、并不是所有人都收不到服务费

的确,目前行业中,列明服务费并能成交的,是少数。

我入行14年来,服务费在行业的普及是一个很缓慢的过程。

01、大言不惭先说说自己

每次大家在讨论这个话题时,我就会拿出自己的案例,真能收到的。

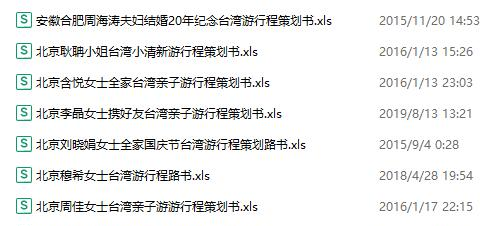

我们从2015年起,就开始在OTA平台销售“线路策划”或“路书设计”的产品,月销量从几十到一百不等。

这个实际就是服务费,我们不仅提供事无巨细的行程方案,还承诺8~23点StandBy服务。

小到代订1个餐厅,大到护照丢了咋办,都给游客提供支持,输出媒介也从最早的Excel,到后来的路书小程序。

▲早期我们给游客提供的Excel行程策划书

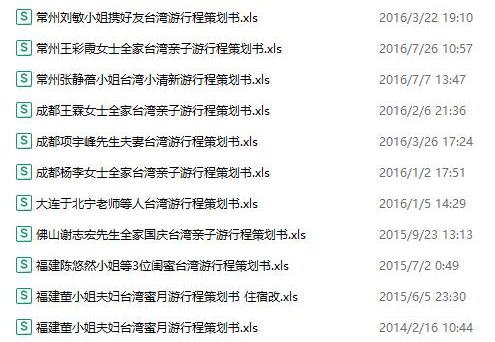

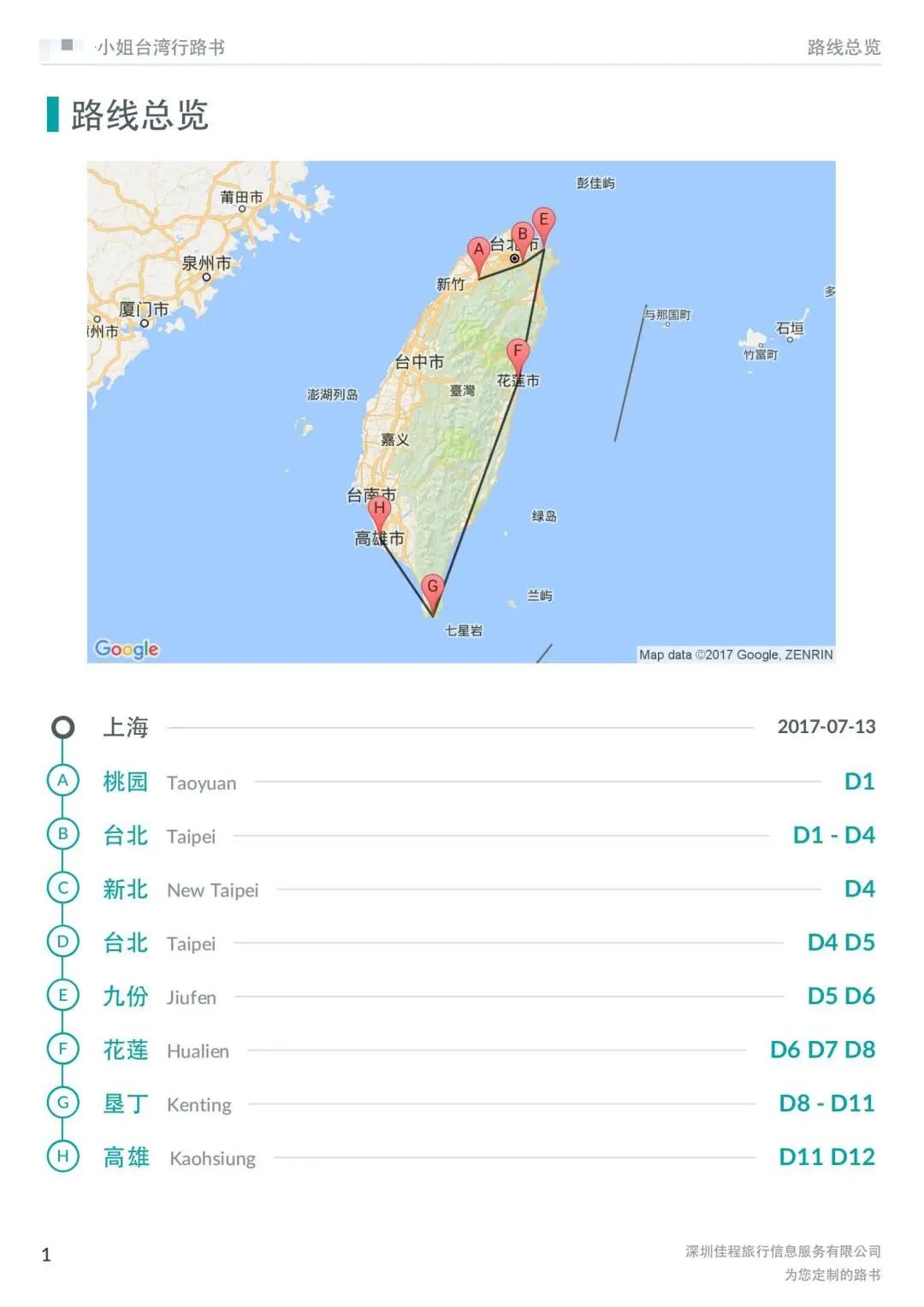

▲后来我们开始用路书给游客做行程,一目了然

随着服务水准一起迭代的,还有服务价格,最初5-6百,后来欧洲的日程要10来天,我们也提价到简版800/全套1500。

和有些事先收服务费成交后扣除的同业不同,我们没有退款一说,后续再订碎片甚至包整团,价格也是不变的。

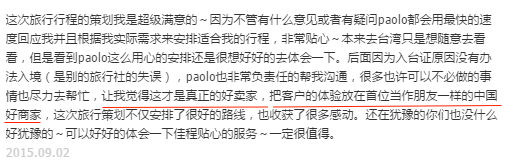

在竞争激烈的OTA平台上,为何我们一直能收到服务费,你看看评价就知道了。

▲你用不用心,对方一定能感受到

02、技术门槛高的可以收

疫情3年出境游停摆,我开始接触了很多国内游的优秀同业。

你别看我是个快200斤的胖子,其实我对户外运动很感兴趣,至少不是菜鸟。

在户外旅行这个领域,我观察到了很多收取服务费的成功案例。

逻辑很简单,这活他能干而你干不了,如果你又需要这个结果,只能付费给他。

登顶哈巴雪山、自驾大海道这样的产品,旅行社是可以收到高额服务费的。

它不仅是服务费,关键时刻还是保命费。

03、对特定精准客群也能收

上一个案例算是地接产品方,那组团客源方呢?

我也有一个案例,深圳某同业M,主要为华为、腾讯这种企业的高管提供团建服务。

要论成本价格比如酒店、机票,内行都知道他们的协议价比旅行社低多了,那怎么赚钱?

正因为是这种级别的企业和客人,他们对服务有万无一失的要求,如何保障呢?

选个长期合作的靠谱地接?不,M在每次活动前,都要派几个人去现场彩排。

这2-3个人不是简单踩线,是真实地把客户体验内容全部走一遍,发现问题现场解决。

你说,这个服务费该不该收?

3、为什么国内游客不愿为服务买单

可实际上,行业里三分之二的同业,仍然收不到服务费。

我们旅企自身原因是一方面,更重要的是市场端的态度。

我认为,占人数最多的工薪阶层,他们不愿意为服务买单的理由,主要有这3个原因:

01

对旅游这个商品的理解不足

我老家的同学,知道我在干旅游,经常问我“去澳门玩多少钱”、“去新疆10天多少钱”......

这些无法作答的问题,说明他们并不理解旅游的成本包括哪些,更不习惯仔细阅读行程、搞清楚交易条款。

在他们的概念中,旅游就是去远方看风景,吃住条件过得去就行,关键词是“去过”。

在这种心态下,根本无法感知到服务水平的高低,怎么可能为之“额外”付钱呢?

02、无法衡量服务类商品的价值

经历过改革开放初期艰苦年代的人,他们对实物类商品的价值感更强。

比如电视、空调、冰箱,能看到能摸到,所以他们出去旅游也爱买东西。

那些能拿回家、戴在身上、吃进肚子的商品,才能给他们更强的价值感。

就算酒店和景区,起码能睡觉要检票,一次精心设计的仪式感,一个用心打造的场景,如何给它定价呢?

只有等那些从小买Q币换头像的小朋友长大了,这个情况才会改观,他们是懂虚拟商品的价值的。

03、中国互联网早期养成的习惯

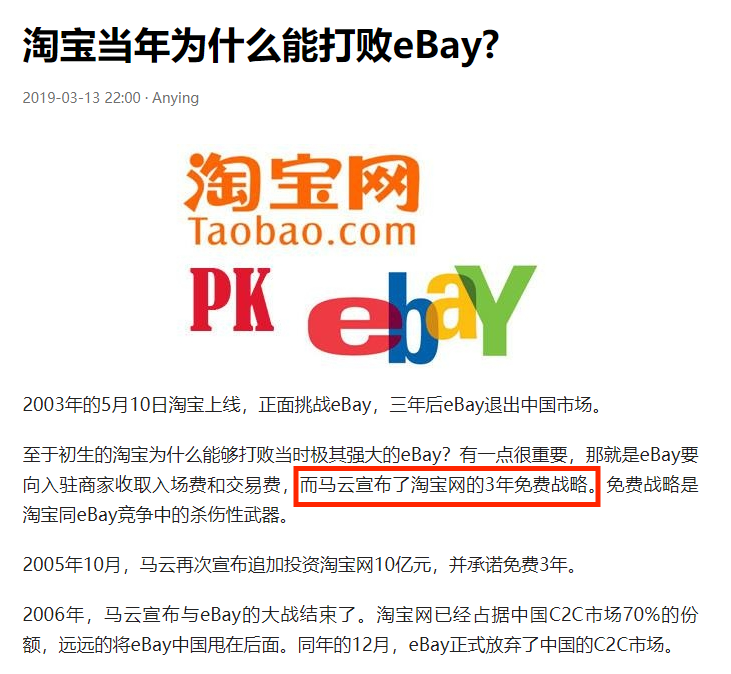

作为前互联网从业者,我认为在中国互联网发展初期,就走上了跟美国完全不同的道路。

从1.0时代的信息门户到2.0时代的电商平台,再到3.0时代的社交媒体,无一不在打“免费”牌。

马云正是靠免费上架商品的淘宝,赶走了开店要收费的eBay,吸引了最早一批卖家。

目前国内主力消费人群,恰恰就是随着中国互联网崛起的这一代人,他们坚信“羊毛出在猪身上”。

我不买单,但我作为客户肯定能为你带来回报,他们也许以为,旅行社能从酒店和航司拿到高额佣金。

4、先给服务分层,再给客户分级

谁都希望能收到游客的服务费,具体怎么做呢?

理工科的我,给你一条逻辑清晰的建议,不打包票,但不妨一试。

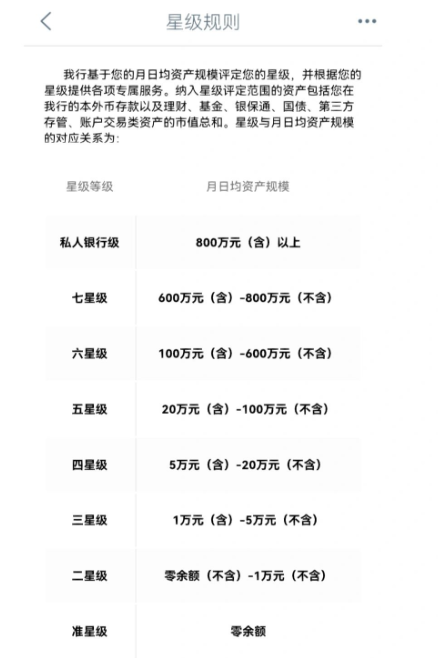

任何海量客户的大公司,对客户一定是分级的,参考电信运营商和信用卡银行。

▲银行把“客户分级、服务分层”玩得很透

但在给客户分级之前,首先要给你的服务分层,不同层级的服务,对应的费用不同,目标客群也不同。

01、代订服务费

这个我也有亲身案例——“代订境外火车票”。

从刚开始的台铁,到后来欧洲全境通吃,无论是DB、SNCF、OBB、SBB、RENFE......

这个事门槛不低,爬墙是第1,支付是第2。

那些网站可用不了支付宝,有些连中国发的信用卡都不支持,比如法国SNCF旗下的OUIGO列车。

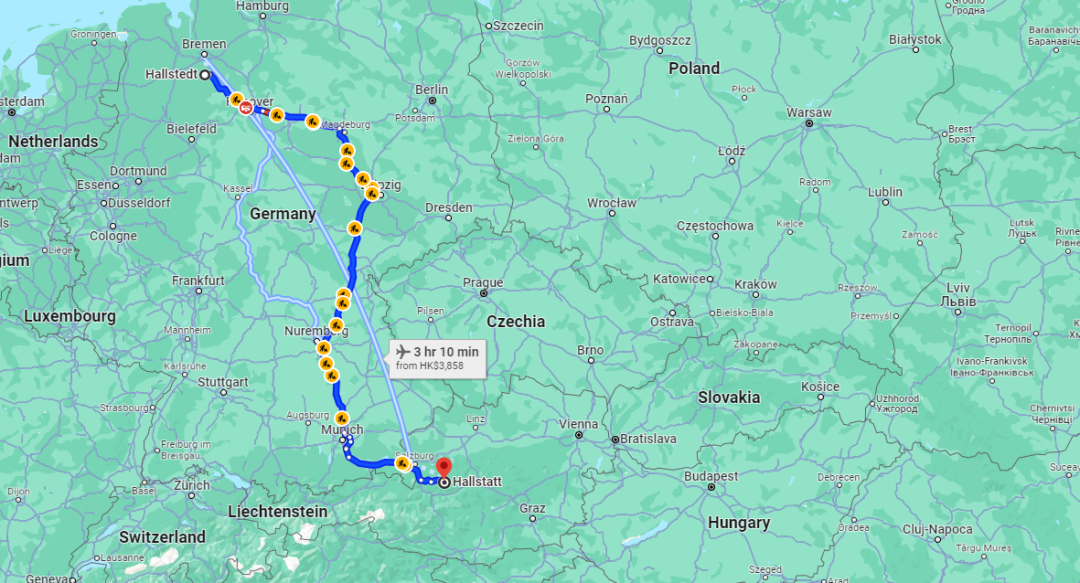

再就是根本搞不清的站名,你知道Hallstatt在奥地利而Hallstedt在德国吗?2个字母之差就是南辕北辙,普通游客哪里分得清楚。

▲真正诠释了什么叫“差之毫厘谬以千里”

中国台湾高铁和欧洲高铁都有折扣,虽然部分限制非高峰期使用(off peak),但3-5折的价格又很诱人,怎么选?

还有,德国有个巴伐利亚州票(Bayern-Ticket),38欧可供5个人任坐1天火车,最适合慕尼黑去天鹅堡,大多数人也不知道怎么买。

这个层次的服务费,我理解为信息费或者操作费,丰富的知识面和操作的熟练度,是收费的基础。

如果是游客自己能从携程、Booking、TripAdvisor顺利下单的产品,你说能收吗?

02、技术服务费

前文中户外旅行收的服务费,属于技能服务这个范畴,与此类似的还有滑雪教练、博物馆精讲。

这些岗位的技能,普通人很难掌握,只要游客有需要,收费相对简单,也容易理解。

以前跟我在桂林配合过的旅游司机,现在统一转型航拍摄影师了,就是这个逻辑。

开车曾经有门槛但现在没有了,随着大疆无人机的普及,恐怕几位师傅还得继续转型。

对旅行社而言,如何把专业技能植入到产品中,并且打造一个稳定的专业团队,是值得花精力的。

03、综合服务费

今年暑假我做了几个同学的小单,按10%的标准收了综合服务费,他们是认可的。

在这个场景中,他们付的其实是居间服务费,隔行如隔山,他们无法从全国的旅行社中,筛出值得信任的。

就像我之前推文反复说的,我更希望大家能够通过输出情绪价值和打造意义感,实现产品的综合体验提升。

▲搭建一个这样的产品场景游客还会觉得不值吗

这种产品价值的生产成本可能只有人工,但只要客户认可,加价10%并不难。

打包的资源产品能否加价,这个要看你的议价能力了,对标锚点一般是携程。

请注意,越是人多的服务对象,比如团建、展会、仪式,越能收到综合服务费,甲方都不想操太多心。

至于我们,选择了这一行,不操心?你怎么收服务费呢?

最后的话

伟大的经营者杰克.韦尔奇说过,“工资最高的时候,企业成本最低”,这句话在很多场景都适用。

我收了客人1000块服务费,我就会反复琢磨他在行程中可能遇到的各种问题,并根据经验做好预案。

他没有看到人山人海的日月潭,因为我们安排了旅行团还没来的10点前环湖,高原湖泊的晨雾还未散去,拍照很美;

他没有在卢浮宫、埃菲尔铁塔、凡尔赛宫这些地方排队,因为我们每个景点都选择了priority access tickets......

可能我确实有些偏执,我坚信作为服务行业,旅行社靠服务费生存才是长远之策,虽然路仍然漫长。

但如果我们每个人都不发声,都不争取,都不愿意向身边的客户传播,这一天可能来的会更晚一些。

我坚持做用无微不至的服务让客户买单的Paolo,你呢?

本文系迈点专栏作者授权转载文章,为原创作品,欢迎转载请注明来源,转载是凝聚网络力量的重要方式,如有争议,请及时反馈至邮箱:news@meadin.com

0

搜索

搜索

搜索

搜索