张润钢:盘点似水年华——瑞士留学回忆录终章(八)

四十年过去了,我发现时间过得越久,就越能感到留学带给我的东西之可贵。

(迈点专栏 张润钢)编者按:上篇作者回忆了在瑞士留学第二个学年的那些事,本篇是瑞士留学回忆录的终章,作者对整个EHL留学经历进行了大盘点。在术的层面,作者收获了很多关于酒店管理的应知应会;在道的层面,EHL的务实精神深入作者的骨髓,对他产生了深刻地影响。作者也有幸接触到了人类文明的另一种形态,让他除了关注业务问题外,也不时地思考一些人生的哲理,可谓是受益终身。作者认为留学很像是一场修行:是在异国他乡面对坎坷生活的顽强毅力,是在世界任何一个角落都有活下去的勇气和信心,是感受不同文化后内心强大的包容性,也是在修行后回到熟悉地方看到熟悉事物后,仍能保持独立思考和自我判断的能力。

十、留学大盘点

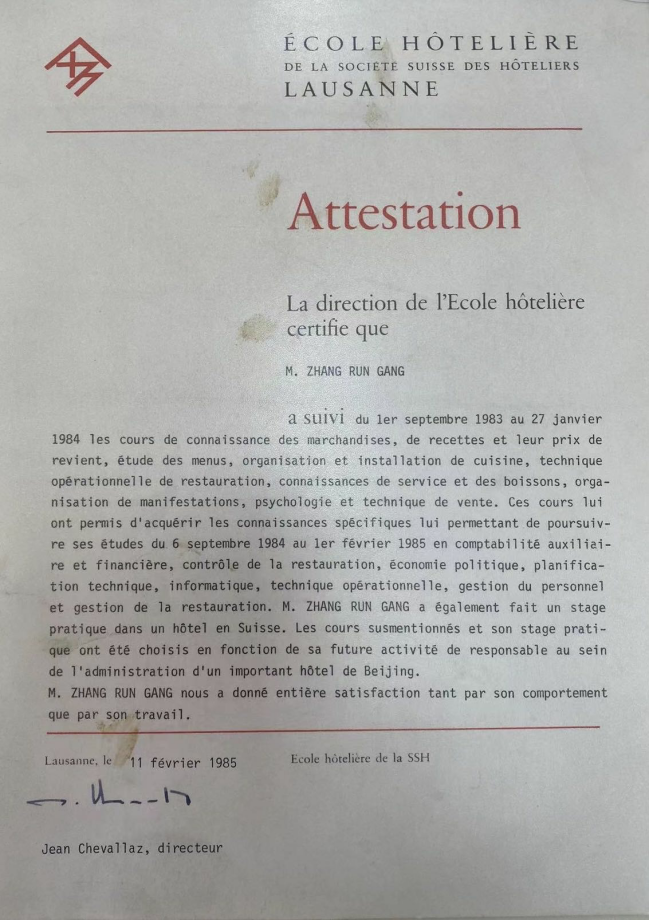

1985年2月1号,EHL举行了隆重的毕业典礼,仪式上,我领到了一张由EHL校长签名的结业证书。

那个时期,EHL的学制还是三年半,在此期间把课程全部修完并经考试合格后,可以拿到学校的正式文凭(Diplôme)。而我在EHL是进修,学习时间不足两年,学的课程有所精简和合并,最后得到的则是结业证书(Attestation)。

证书上说明,我自1983年9月1日至1984年1月27日,学习了酒店货品知识、烹调与成本核算、菜单制作、厨房规划与设备安装、餐饮运营、酒水与服务、宴会及大型活动组织、销售心里与技巧,然后从1984年9月6日至1985年2月1日,学习了初级财会、餐饮管理、政治经济学、餐饮规划与经营。由于证书的篇幅有限,只能列出了我所修课程中的主要部分,其它一些学过的课程则没有被列入其中。证书还注明我完成了旨在从事未来负责北京某大型酒店管理工作所需要的实习。当然,证书中还有一句话,“校方对张润钢先生不论是在品德方面还是在学业方面的表现都非常满意”。

我很欣慰地看到,这里既提到了“品德”,也提到了“学业”。之所以这样说,那是因为在EHL上人事管理课程时,老师曾经传授过阅读员工鉴定的一些技巧。瑞士乃至欧洲人写鉴定时一般非常注意“均衡”,一旦鉴定书中只写被鉴定人能够与上级保持良好关系,而没有提及下级,那言外之意可能说的是此人人际关系不佳;同样,如果仅写到学业不错,也可能是在暗示其品行不怎么样。

由此看来,我留给EHL的印象还算不错。

1985年2月4号,怀揣着这张证书,我结束了在瑞士的学习生涯,启程回国。还是那架波音707客机,还是先后经停贝尔格莱德、卡拉奇后,于次日晚间顺利抵达北京。

我的EHL结业证书

在职业生涯的前二十年里,我得益于这张证书的地方有很多。顶着EHL的光环,很容易被众人高看一眼;几次工作变动和职务升迁,这段学习经历也都起到了加分作用。不过,随着时间的流逝,证书的效能也不免逐渐衰减,取而代之的则是我在实践大课堂里所积累的经验和解决实际问题的能力,这本是再正常不过的事情。特别是在我临近退出职业舞台之时,满以为这张印着法文的白纸已经只具纪念意义,可怎么也没有想到,此时竟然出现了一个颇有戏剧性的小插曲。

事情是这样的,不知道什么时候起,某搜索网站上介绍我的文字中出现了在EHL“获得硕士学位”的文字,还写明我在瑞士学习的时间是1978年--1982年。这条介绍被不知哪位关注我的耿直人士以涉嫌学历造假给举报了。幸好几十年来,我在历次填写个人履历过程中都清清楚楚地写明在EHL是进修,也从未无中生有地跟任何人吹嘘过什么学历文凭,所以这桩茶壶里的风波很快就平静了下来,我也得以有机会让这张一直藏在柜子里的文物再一次见了回阳光。

几十年来,每每回顾在瑞士的留学生涯,我经常问自己,EHL到底给了我什么?

不错,我学到了很多酒店管理的知识和技能,所有这些不仅仅被逐一罗列在了那张证书上,更是让我的头脑得到了武装。

回国后,我如期来到了昆仑饭店,当时饭店还处在筹开阶段,我的第一项任务就是给饭店未来的基层管理骨干授课。我抱着厚厚的教材,如数家珍地把在EHL学到的课程一条不落地全部倾泻给了学员们。不过,那还都只是停留在教室的黑板上。

随着筹备工作的不断推进,饭店开始招聘员工,并成立了培训学校。几个月前听我讲课的学员们成为了教师,我则水涨船高地升职为校长。校长的主要任务已经不再是讲课,而是要实施组织和管理。如何领导一个培训机构,EHL的课程里并没有,我只能自己摸着石头过河了。既然是摸索,就难免失足落水。现在想起当年由于缺乏实际工作经验,在校长任上所出现的一些糗事,还是不禁汗颜。

筹备期结束,饭店开业前,我被任命为餐饮部副经理(想来可笑,当时上级的任命文件里还提了一句:副处级)。为此,时年26岁的我多少有了一点少年得志的感觉。但没有多久,来了一帮被上级单位请来的由美国人组成的管理团队,那位名叫罗德格里斯的总经理跟我谈话时说,考虑安排我去餐饮部下属的宴会部工作。这样,我一下子就被降级使用了。又没过多久,美国人被赶跑了,饭店的管理权交给了上海锦江集团,整个系统也随之大变,我又被安排在了销售部担任负责公共关系的副经理。工作岗位几经变动,我也有点摸不到头脑,加上每天都要面对错综复杂的人际关系,缺乏社会经验的我有些应对乏术。显然,在EHL没有学到这门功课。

那段时间,我多少有些沮丧,一度认为EHL带给我只是一个光环和一段经历,至于所学习的知识、技能则根本无法给我足够的实质性帮助。

然而,随着阅历的增长和眼界的开阔,在不断地回味EHL的同时,我的认识水平也在潜移默化中有了新的升华。我逐渐意识到,自己对母校曾经的认知也许有些过于浅薄和急功近利。特别是在实际工作中的摸爬滚打,让我逐渐悟出了EHL的一种精神,这种精神就是务实。更加可贵的是, EHL这种精神并不只是一个抽象的概念,而是体现在一个个十分具体的微观环节。

务实精神可以从学校课程设置上充分体现,凡是学生步入酒店后要面对的问题,都会浓墨重彩地予以宣讲,凡是与此没有关系的内容,连一个字都不会出现;

务实精神可以从学校教师构成上充分体现,聘请教师的出发点和落脚点都是以是否能够给予学生实质性的帮助为基本考量,为了做到这一点,可以包容部分学历并不亮眼的老师;

务实精神可以从学校授课模式上充分体现,老师对专业细节的孜孜以求,让学生们能够领悟到工匠人物不是凭空就能产生的,知道工匠精神绝对不是一句口号;

务实精神可以从学校校园管理上充分体现,对于学生而言,进入了校区就如同进入了酒店,从仪表仪容到行为举止,一切都严格按照酒店规范进行管理,养成教育存在于学校每一分钟、每一个角落;

务实精神还可以从学校行政管理上充分体现,四部制的安排,让学校各种资源的利用效率达到了极致,学校餐厅、厨房、前台、客房以及各个岗位的工作基本上由教师和学生加以承担,使得人工成本和其它行政成本降到最低。

现在回想,我四十年的职业生涯实际上一直受到这种务实精神的影响。在单体酒店工作时,我喜欢抠运营中的细节,弄得我和大家都很累;在担任了更高层的领导职务后,我更像是一个有些书生气的业务干部,喜欢就事论事,偶犯“单纯业务观点”的错误,用老话讲,是具有明显的“白专”倾向;四十年的职业生涯中,也曾遇到过几次走入仕途或是挣大钱的机会,最终我还是以专业为本,胸无大志地守住了自己“开店人”的本色。

今天,我仍然很满足自己曾经对赛道做出的选择。其实不光我自己这样想,很多友人也是这样认为。很难想象,假设没有在EHL读书的经历,我是否仍能如此忠诚于自己的专业!

留学生涯还使我有机会了解到另一种文化和文明,开启了认识多样化世界的一扇窗户。

我很赞叹那里的文明程度:他们尽管没有什么崇高理想和宏大抱负,但在一些琐碎小事儿上反映出的素养总是让我肃然起敬。比如,没有人随地吐痰、乱扔杂物;比如在公共场所大家如偶有碰撞,绝不会怒目相视、口出恶言,脱口而出的“抱歉”二字是下意识的自然反应;比如在博物馆里或火车车厢内的环境总是十分安静,需要交谈时,每个人也都会将讲话的音量放到最低;比如男人习惯照顾妇女,富人懂得谦让穷人,车辆要让着行人......做到这些,并不是为了满足谁的要求,而是源自从孩提时代就耳濡目染地养成的行为自觉。

我很欣赏那里简单、平等的人际关系:人与人交往都比较直接,开诚布公;学校校庆时,投放出的校长孩童时代光屁股照片的场景令我至今难忘;领导外出没有前呼后拥,不用秘书拎包,也不用司机开车;那里人际交往中的称谓极为简单,同级(同事、同学)之间直呼其名(不带姓氏),交谈时都用“你.....”;上下级或师生之间则称谓XXX先生(女士、小姐),交谈时都互称“您......”,而不会只是身份低的讲“您......”,身份高的讲“你......”,官职也不会在称谓中出现。久而久之,我逐渐悟出了这样一条规律,即:大到一个社会,小到一个单位,凡习惯直呼其名的,人际关系一般就会相对简单,凡总得叫出官称的,人际关系往往相对复杂。

我还很敬佩那里的社会治理,信仰、自由、法治,三位一体,使得瑞士这个国家既有活力,又有秩序。物质富足,但却没有物欲横流,法律在规范着人的行为,信仰在净化着人的心灵。瑞士是一个安静的国度,这种安静很大程度上是源于其人民内心的宁静。在瑞士,我对宗教有了重新的认识,以前我一直视其为一种迷信,自打接触到那位因没有让我搭便车,而自感受到上帝谴责后幡然醒悟,转而回头接上我的当地人后,我开始领悟到了宗教的积极意义。

在我于四十年前走出国门之时,受时代的影响,无疑是戴着一副有色眼镜的。我和我那一代人当时的认知是,西方国家的优势主要是经济发达,生活水平高,但在精神层面却是颓废、腐朽和没落的。

置身于瑞士,现实使我开始更正这一认知。当然,同所有的国家一样,瑞士并非完美无缺,但对于我个人而言,那里确实有许多地方值得学习和借鉴!

美丽的瑞士风光

四十年过去了,我发现时间过得越久,就越能感到留学带给我的东西之可贵。

首先是在术的层面,我收获了很多关于酒店管理的应知应会,这些内容在我回国后的职业生涯初期很是受用,尽管随着时间的推移,其实际价值逐渐递减以致归零,但终究还是给我留下了一个EHL的光环。

更大的收获是在道的层面,一方面EHL的务实精神已经进入我的骨髓,且一直伴随着我,影响着我。另一方面,我有幸接触到了人类文明的另一种形态,让我除了关注业务问题外,也不时地思考一些人生的哲理,道的收获更使我终生受益。

留学很像是一场修行,是在异国他乡面对坎坷生活的顽强毅力,是在世界任何一个角落都有活下去的勇气和信心,是感受不同文化后内心强大的包容性,也是在修行后回到熟悉地方看到熟悉事物后,仍能保持独立思考和自我判断的能力。

至此,我的留学回忆录已到尾声,回看这半年多来陆陆续续写出的五万多个汉字,我很庆幸自己在瑞士每天都坚持写日记,这成为了我在完成这篇回忆录时的鲜活素材。我更要感谢读过这些文字的饭店同行和友人们,感谢你们与我一同重温了那段激情澎湃的似水年华!

本文系迈点专栏作者授权转载文章,为原创作品,欢迎转载请注明来源,转载是凝聚网络力量的重要方式,如有争议,请及时反馈至邮箱:news@meadin.com

0

搜索

搜索

搜索

搜索