万方:可持续设计构建世界未来(二)

刘家琨的作品以其深刻的连贯性和稳定的素质,摆脱了各种美学或风格上的束缚,对新世界进行了想象和建构。

在2022年10月8日,我发表了《可持续设计构建世界未来》一文,其中介绍了普利兹克建筑奖(The Pritzker Architecture Prize)的由来,以及该奖项在世界各类建筑大奖中举足轻重的地位。2012年,来自中国杭州的建筑师王澍,成为首位斩获普利兹克建筑奖这一殊荣的中国建筑师。

时光流转,时隔13年,又一位中国建筑师站上了世界建筑领域的巅峰,荣获了该领域的最高荣誉——普利兹克奖。北京时间2025年3月4日22点,普利兹克建筑设计奖评审委员会正式宣布:“来自中国成都的建筑师刘家琨,荣获2025年度普利兹克建筑奖 。”刘家琨的作品以深刻的文化内涵和对使用者需求的尊重而著称,摆脱了传统美学和风格的束缚。

▲ 普利兹克建筑设计奖评审委员会官方网站发布

据悉,今年的颁奖典礼定于5月,将在阿拉伯联合酋长国的阿布扎比盛大举行,颁奖视频也将于今年秋天面向全球发布。此外,5月还将举办2025年获奖者讲座和专题讨论会,届时将通过线上线下同步的方式,向公众开放 ,相信会在建筑领域引发热烈讨论与深度交流。

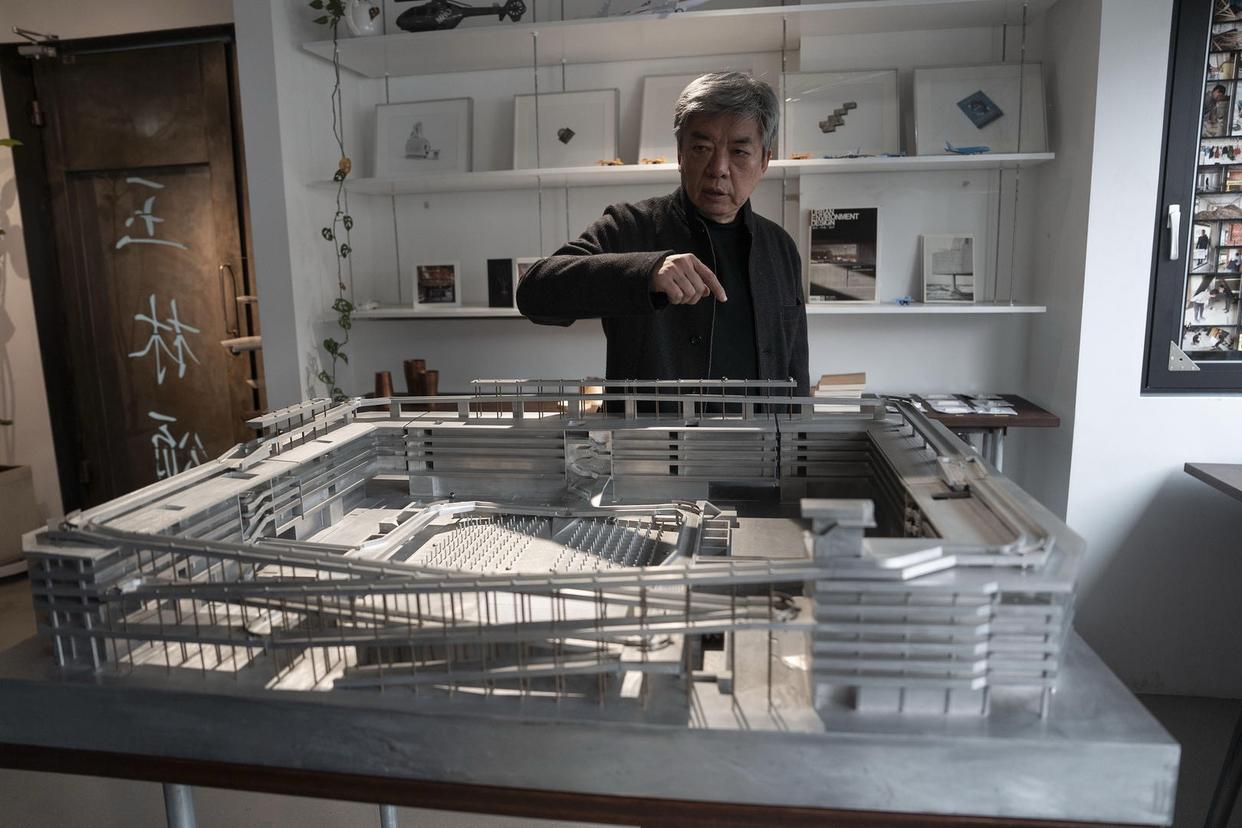

▲ 刘家琨在“玉林颂·设计空间”的西村大院项目(刘家琨建筑设计代表作品)缩尺模型前

在其四十余载的建筑生涯里,刘家琨潜心雕琢超30个项目,学术机构、文化场馆、城市地标、商业楼宇、酒店等皆有涉猎,足迹遍布大江南北。其作品宛如灵动音符,跳出美学与风格的既定框架,依据每个项目的独特灵魂——场地特质、功能需求,奏响独一无二的空间乐章。在高楼林立、公共空间稀缺的都市丛林,他巧妙布局,开辟出一方方人间烟火地,在空间的拥挤与开阔间找到绝妙平衡,为理想与现实搭建起沟通桥梁,构建起描绘社会和谐、环境友好世界的建筑语言体系。

普利兹克奖评委会评审辞:“刘家琨的作品以其深刻的连贯性和稳定的素质,摆脱了各种美学或风格上的束缚,对新世界进行了想象和建构。他所首倡的是一项策略而非某种风格,从不依赖于重复的的方法,而是基于每个项目的具体特征和需求,以不同的方式进行评估。换言之,刘家琨立足当下,因地制宜地对其进行处理,甚至为我们呈现出一个全新的日常生活场景。除了知识和技术之外,他为建筑师的工具箱增添的最强大的工具是常识和智慧。”

“Through an outstanding body of work of deep coherence and constant quality, Liu Jiakun imagines and constructs new worlds, free from any aesthetic or stylistic constraint. Instead of a style, he has developed a strategy that never relies on a recurring method but rather on evaluating the specific characteristics and requirements of each project differently. That is to say, Liu Jiakun takes present realities and handles them to the point of offering sometimes a whole new scenario of daily life. Beyond knowledge and techniques, common sense and wisdom are the most powerful tools he adds to the designer’s toolbox,”states the 2025 Jury Citation, in part.

刘家琨(2025年普利兹克建筑奖获得者)在总结四十余年设计精髓时,以水的哲思诠释建筑本质:“建筑应如流动之水,不拘形式地渗透场地肌理,随时间凝固成形——它既要揭示土地深处的呼吸,凝练地方精神的筋骨与温度;也要在凝固后仍保有原初的胎记,无论美丑皆为真实。这样的空间终将化作人类精神的容器,以静默的诗意滋养共情,以包容的氛围唤醒仁爱,让砖石间生长出休戚与共的文明根系。

王澍(2012年普利兹克建筑奖获得者)对刘家琨的评价是:“刘家琨在建筑之路上的探索充满了勇气与坚持,他没有被外界的潮流所左右,始终遵循自己内心的声音进行创作。无论是早期在文学与建筑间的徘徊,还是后期专注于建筑设计,他都保持着对生活的敏锐洞察,将真实的情感融入作品,这种特质在当今建筑界是非常难得的。”

杨邦胜(2024年法国设计奖金铂奖和英国设计奖金奖奖获得者)对刘家琨的评价是:“作为一位扎根成都的‘文人建筑师’,刘家琨拒绝追逐大都市潮流,始终立足本土,以从容的心态探索建筑的艺术品质与人文价值,致力于将东方文化内涵转化为当代建筑语言,为中国建筑在全球语境中发声。他的建筑实践反映了当代中国建筑的一个方向,他的作品关注关注社会现实、尊重地域文脉、关注低技策略,并在其中努力注入自然和人性的力量。”

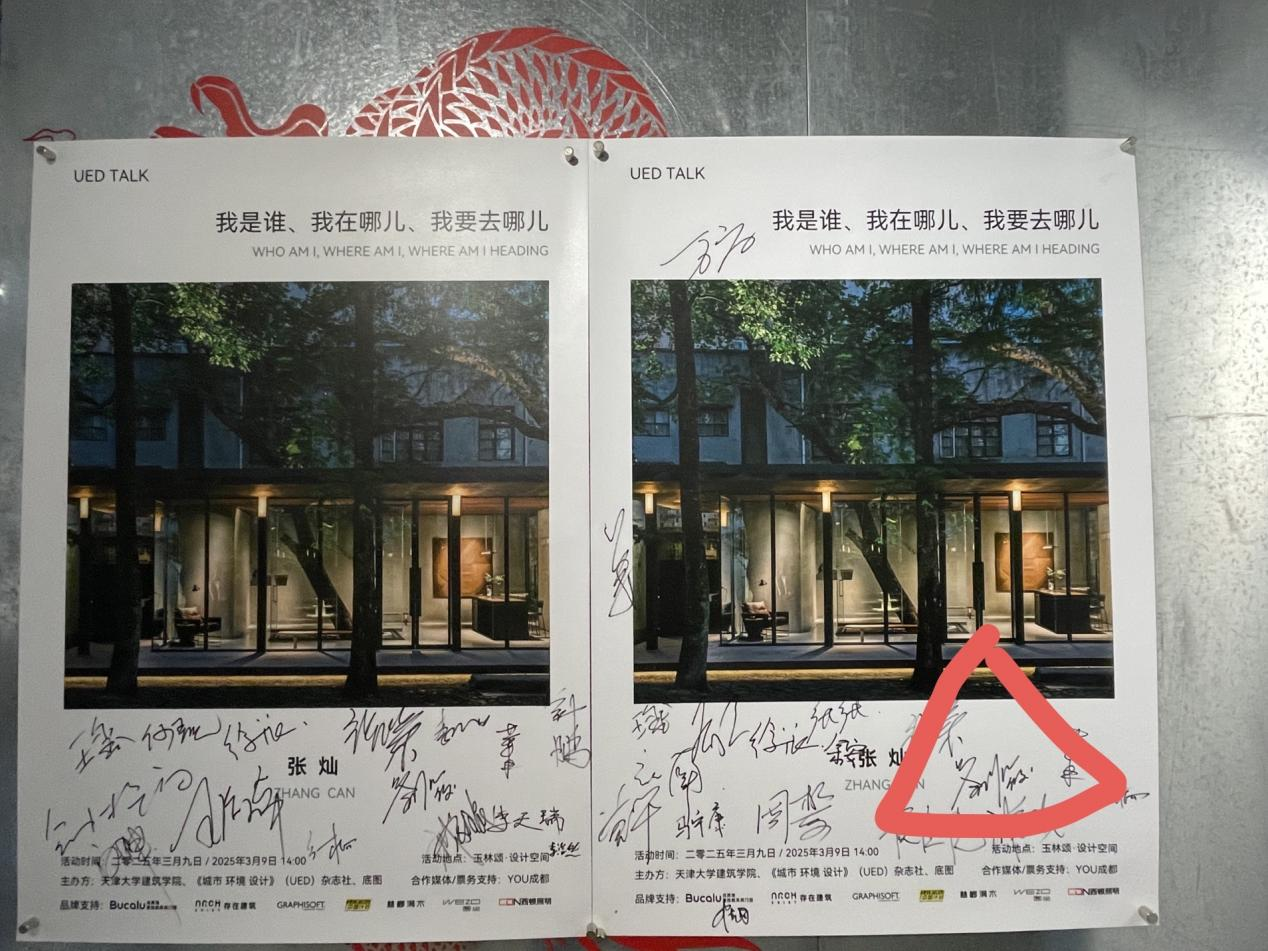

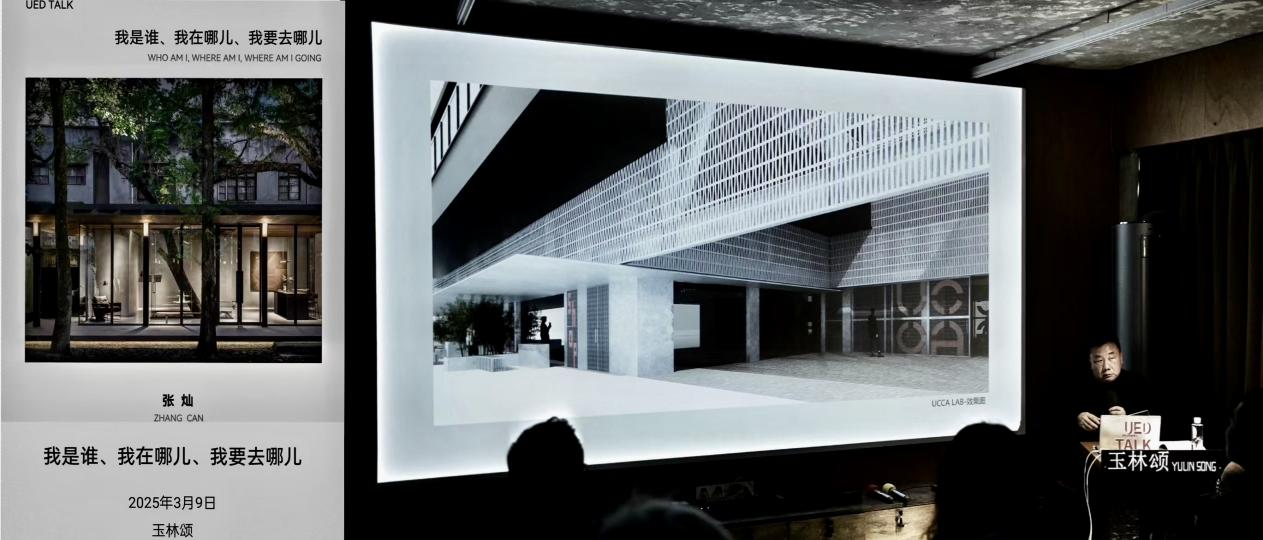

▲ 3月9日,“玉林颂·设计空间”:颂·活动 | 张灿——“我是谁、我在哪儿、我要去哪儿”,刘家琨签到

▲ 3月9日,“玉林颂·设计空间”:颂·活动 | 张灿——“我是谁、我在哪儿、我要去哪儿”,刘家琨的签名

▲ 3月9日,“玉林颂·设计空间”,颂·活动 | 张灿——“我是谁、我在哪儿、我要去哪儿”,万方签到

一、从文学青年到建筑大师的“退让”与坚守

从文学青年到建筑大师

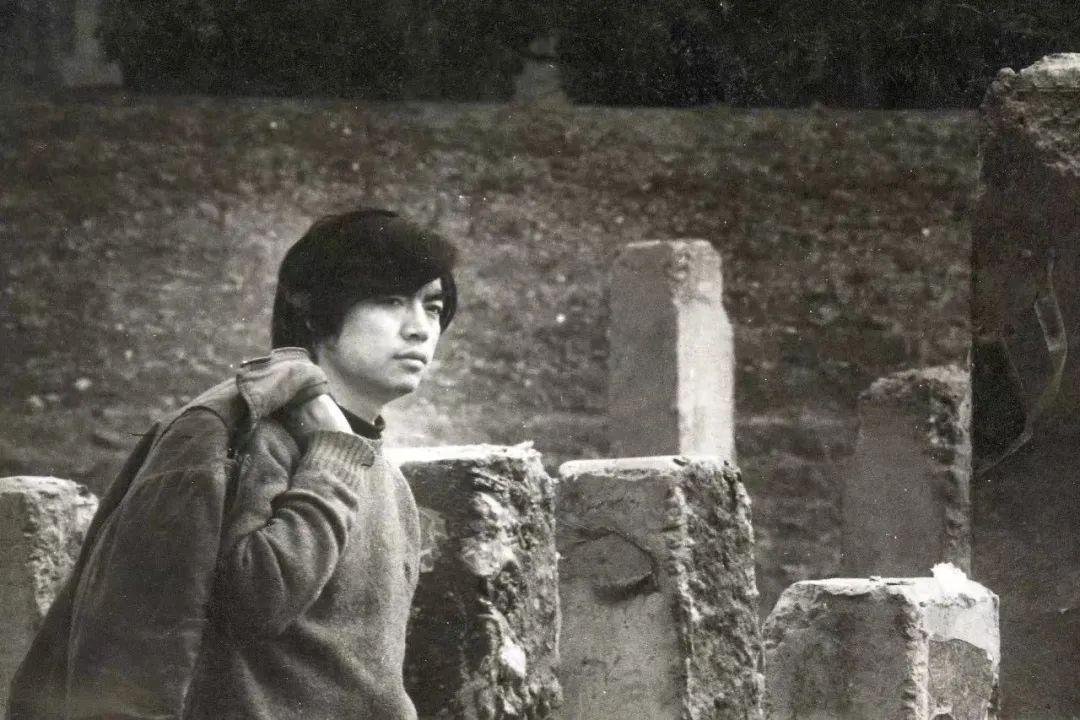

刘家琨的职业生涯,并非一路坦途。1956年,刘家琨出生于成都,是个土生土长的本地人。他祖籍河北,或许正因如此,身上带着一股在四川人身上难得一见的酷倔劲儿。平日里,他不常展露笑容,面容大多时候严肃、冷峻。有人用“雄健”一词来形容刘家琨的建筑作品,初次见到他本人,就会发现这两个字放在他身上同样恰如其分。然而,一旦开口攀谈,成都人的随和便在他身上流淌出来。聊天过程中,他时不时抛出一两个冷笑话,用他自己的话来说,就是“闷骚” 。

刘家琨几乎所有的直系亲属都是医务工作者,而他本人却对创造性艺术表现出兴趣,最终在一位教师的引导下选择了建筑作为专业。1978年至1982年他就读于重庆建筑工程学院(后更名为重庆大学),毕业后成为转型时期第一批肩负重建国家重任的高校毕业生。职业生涯的初期,他被分配到成都市建筑设计研究院,这份安稳的工作,却未能立刻点燃他对建筑设计的热情之火。彼时的他,内心深处对文学创作怀揣着强烈的渴望,那些在脑海中不断翻腾的故事、鲜活的人物形象,如同汹涌的潮水,亟待找到一个宣泄的出口。

1984年到1986年,刘家琨主动申请前往西藏工作。在这片广袤无垠、充满神秘色彩的高原上,他一边感受着大自然的雄浑壮阔,一边利用闲暇时间练习绘画、写作与冥想,尝试将内心的感悟诉诸笔端。西藏独特的人文风情与自然景观,为他的文学创作注入了源源不断的灵感。刘家琨回忆道:“当时我主要的长处是好像什么都不怕,另外我还能画画和写作。”

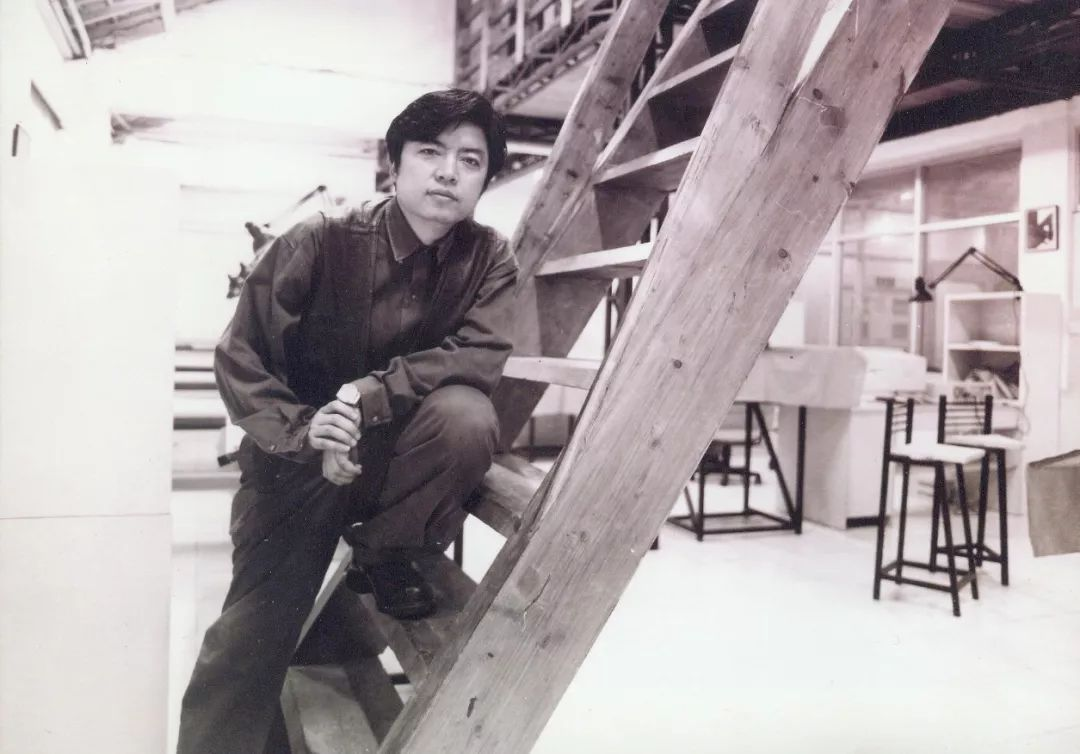

▲ 1987年在设计院工作的刘家琨

1987年,凭借着自身的文学才华,刘家琨被借调至四川省文学院,正式开启了为期两年的专业文学创作生涯。在这期间,他如同一位不知疲倦的耕耘者,全身心投入到小说创作中,先后完成了四部中长篇小说,如带有强烈理想主义气质反乌托邦色彩的《明月构想》,以及《英雄》等作品。这些小说在四川文坛引起了不小的反响,他也成为了当地小有名气的高产作家。此时的建筑设计工作,反倒被他搁置一旁,成了偶尔才会触及的副业。

1990年到1992年,刘家琨又前往新疆工作。在新疆的这段日子里,他深入体验当地的风土人情,在广袤的沙漠与草原间,继续丰富着自己的人生阅历,同时也在文学创作的道路上持续探索。

曾经,他近乎彻底舍弃了建筑专业。命运的转折悄然降临在1993年,彼时,刘家琨的大学同窗汤桦于上海美术馆举办个人建筑展。身为朋友,刘家琨受邀前往。踏入展览现场的瞬间,他敏锐且痛切地察觉到,自己已在建筑领域长久缺席,远远落后于时代步伐,内心如遭重锤,深受震撼。这场展览恰似一场久旱后的甘霖,刹那间重新点燃了他对建筑设计的炽热激情,更催生出一种截然不同的心境:他领悟到,自己亦可从主流社会美学中另辟蹊径。在刘家琨眼中,这一认知的重大转变——建筑环境能够成为个人表达的独特媒介——无疑是他建筑生涯真正的破晓时分。

回到成都后,刘家琨在成都市建筑设计研究院完成了自己最后一部长篇小说《明月构想》。旋即,他毫不犹豫地辞去了在设计研究院的工作,自此,决然踏上了追寻全新建筑理想的征途。

▲ 1999年的刘家琨

他很快就迎来了思想成长最显著的阶段,与同时代的艺术家罗中立、何多苓和诗人翟永明等人共同切磋建筑的作用和力量。

▲ 罗中立美术馆

1994年,刘家琨迎来了自己第一个真正意义上的建筑作品——为画家罗中立设计的艺术家工作室。这次设计让他真切体会到了将建筑从图纸变为实物的乐趣,也坚定了他回归建筑设计领域的决心。此后,他又陆续为画家何多苓等人设计工作室,逐渐在建筑领域崭露头角。

1999年,在积累了一定的实践经验与作品案例后,刘家琨正式成立家琨建筑设计事务所。在当时“独立建筑师”概念尚未普及的年代,他这一具有前瞻性的举动,开启了自己建筑师生涯的新篇章。自此,刘家琨全身心投入到建筑设计事业中,以成都为根据地,陆续接手了鹿野苑石刻博物馆(2002年)、建川博物馆(2003-2007年)、西村大院(2015年)等众多项目,用独特的设计理念与建筑语言,在建筑界留下了浓墨重彩的一笔,逐步奠定了自己在国内一线建筑师中的地位。

“退让”中的坚守

▲ 胡慧姗纪念馆

▲ 胡慧姗纪念馆

刘家琨的设计理念强调“退让”,即尊重建筑所处的环境和使用者的需求,而非追求个人风格的彰显。这种理念在他的代表作中体现得淋漓尽致。例如,汶川地震后,他设计的胡慧姗纪念馆(2009年)以极简的水泥墙和粉色内墙,为一个普通女孩留下纪念,展现了对生命的敬畏。

▲ 西村大院实景

他的另一代表作西村大院(2015年),不仅是一个建筑,更是一个充满烟火气的社区空间。他用现代材料和方法,营造出四川本地市井生活的具身体验,而非简单的外观设计。这种设计思路,让他的建筑作品成为居民生活的一部分,而非孤立的“网红打卡地”。西村大院是一个具有商业、休闲等功能的城市综合体,建筑环绕街区沿边修建,围合出一个公园般的超大院落,成为一个外高内低的公共生活的“绿色盆地”,呼应了四川盆地的原风景。

与社区的紧密联系

▲家琨建筑设计事务所位于成都倪家桥路12号玉林嘉苑1栋1单元6楼

家琨建筑设计事务所藏身于成都玉林的一个老小区,周围充满了市井气息。他的设计理念也深深影响了社区的改造。玉林社区党委书记杨金惠表示,刘家琨的设计理念让他们意识到建筑不仅是空间的塑造,更是对居民生活的理解和尊重。

▲家琨建筑设计事务所 ——“玉林颂·设计空间”的大门

刘家琨本人也积极参与社区活动,他的事务所和“玉林颂·设计空间”成为建筑师、艺术家和社区居民交流的场所。刘家琨打造的“玉林颂·设计空间”,是一个追求理想性、专业性与实验性的综合空间,旨在搭建一个具有包容性和互通性的设计类交流平台。空间包括展厅、多功能厅、放映厅、咖啡厅、酒吧、卫生间以及户外阳台。刘家琨的设计作品,如西村大院和东郊记忆,不仅保留了历史记忆,还融入了现代生活,成为社区的活力源泉。

▲3月9日,“玉林颂·设计空间”:颂·活动 | 张灿——“我是谁、我在哪儿、我要去哪儿”

▲3月9日,“玉林颂·设计空间”:颂·活动 | 张灿——“我是谁、我在哪儿、我要去哪儿”,刘家琨致辞

▲3月9日,“玉林颂·设计空间”:颂·活动 | 张灿——“我是谁、我在哪儿、我要去哪儿”

二、西村大院,成都生活方式目的地(刘家琨建筑设计代表作品解析

▲ “人山人海-日常生活的欢庆”,参加2015年第15届威尼斯建筑双年展,意大利威尼斯

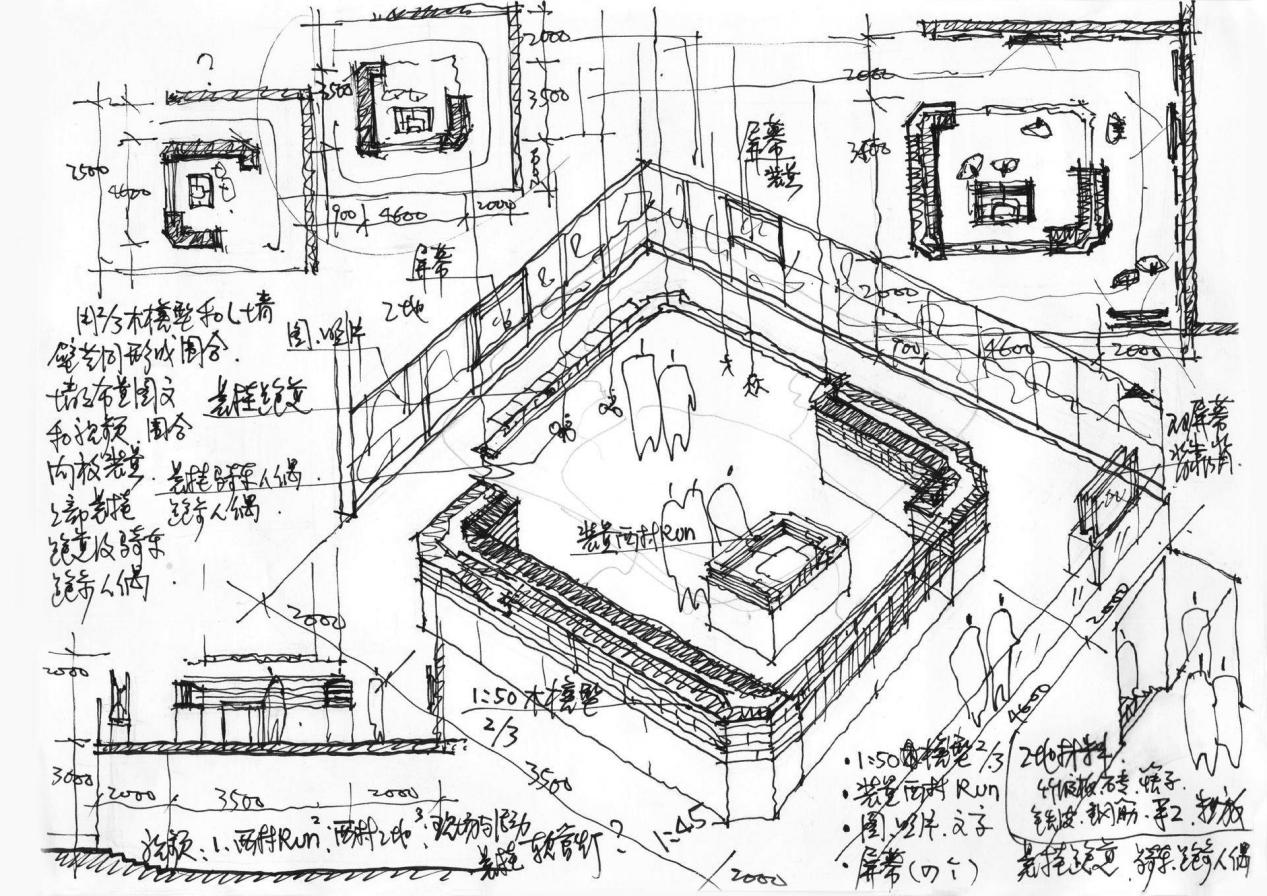

西村大院坐落于成都市青羊区贝森北路1号,占地约63亩,建筑面积达13.5万平方米。 该项目由国际知名建筑大师刘家琨担纲建筑规划设计。秉持着“传统元素的当代表达”这一核心理念,刘家琨将西村大院精心设计为C型半围合布局。建筑主体共分地上5层、地下2层,从视觉效果与周边环境来看,与常见的中高层建筑形成了极为鲜明的反差。

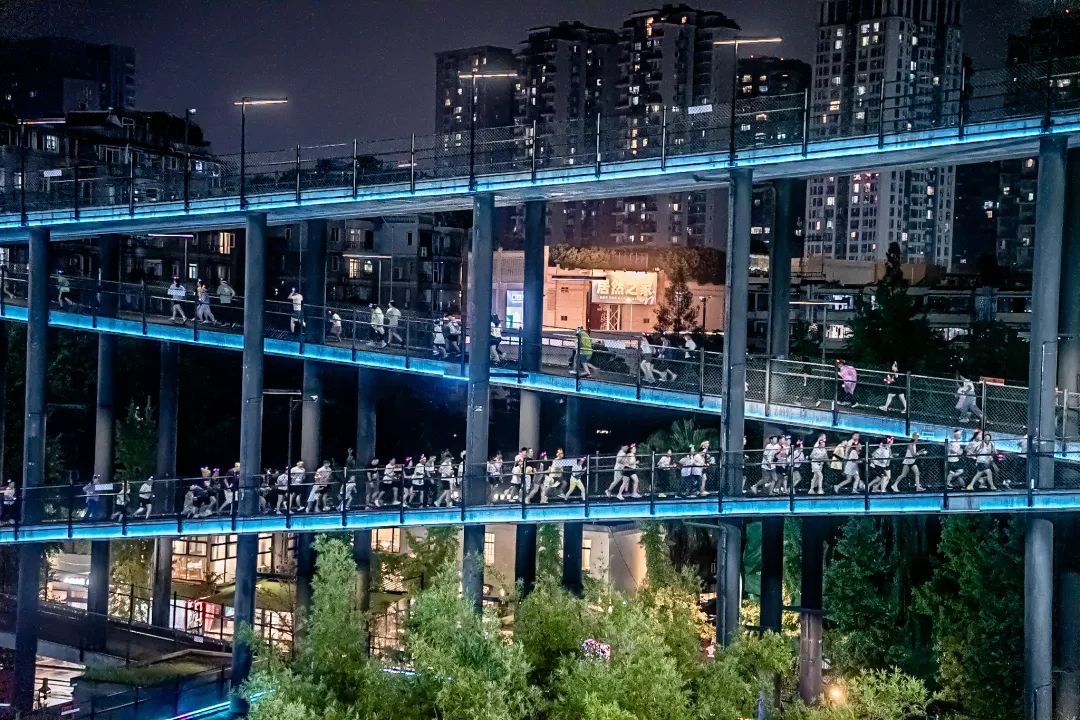

刘家琨巧妙地将40亩城中村成功改造成别具一格的“垂直四合院”,以竹文化作为主题景观,其间点缀着天井、水渠,移步换景,处处皆景。通过将藻井、天井以及林盘景观等传统建筑元素与大院完美融合,再利用空中跑道搭配竹模混凝土,营造出独特的工业朋克风格。一条长达2.3公里的红色跑道蜿蜒盘旋,一路延伸至屋顶,将茶铺、灯光足球场、竹林等空间巧妙串联起来。在屋顶,既能看到晾晒的辣椒,也能举办热闹的市集,还能成为人们跳广场舞的欢乐场地。

在这里,传统文化、四川地域特色与未来感达成了和谐统一,让身处其中的“村民”在享有极大空间自由的同时,也能于喧嚣繁杂的城市之中,寻得心灵的栖息之所。西村大院,堪称刘家琨打造的一方“市井魔方”。正因如此,普利兹克奖评委会由衷称赞:“这里装着半个成都的灵魂!”

▲ 西村大院实景俯视

西村大院将建筑、基础设施、景观和公共空间等多种形式呈现在同一环境中。高密度与开放空间在这里并不对立,建筑师重新思考了市民空间的作用,以支持多元化社会更广泛的需求。源自本地和野生的植物也是一大亮点,建筑师用当地常见的竹子为人们打造了阴凉的休憩区,还巧妙地将空心砖竖立铺设,让草可以从孔洞内生长出来。

▲ 以西村大院为原型制作的装置”人山人海“,在2016年威尼斯建筑双年展展出。

▲ 西村大院实景

西村大院有独特的小街小巷的市井气息,进驻到大院的商家在空间中的任意填充,或许让这里看上去不那么规整统一。这种混杂性和平民化的群像,刘家琨称之为“市井立面”——那种被归纳在一个秩序里,不论地位档次全部呈现在一起的自主的表达,正是成都关于生活的表达。

▲ 西村大院夜景

傍晚时分,人们自由地从大院的四面八方开放入口进入,运动、跑步、散步、聊天、看电影、听音乐、喝咖啡……集聚的生活,给人与人之间增加了活跃感和互动性,延续了成都人关于生活的表达。

生活需要现代化,情感表达却需要中国化,作为中国居住文化的精髓,“大院”是关于成都生活的表达,“院落”这个传统文化符号在西村被体现得淋漓尽致。

刘家琨这样诗意地描绘自己设计的西村大院项目:“西村大院,宛如一方精巧的四川微缩盆地,又似一轮能容万象的巨大成都火锅。它是灵动的诗意容器,任何灵感与创意,皆能如轻盈花瓣,悠然飘落入其中,相融无间。盆地,宛如自然馈赠的温柔臂弯,身处其间的人们,仿若被赋予独特的精神徽章,不自觉间便拥有一种身处天地中心的安然笃定。这是盆地生活孕育出的灵魂气质,是对那片承载着岁月与记忆的原初风景,所怀有的细腻感知与深情遥望,恰似月光对大地的眷恋,永恒而深沉 。”

在西村大院的设计中,刘家琨匠心独运,开创出一种公共空间与社区生活既彼此独立,又相互共享的全新共同生活方式。在这一创新模式里,密度不再被视为系统开放性的阻碍因素,二者达成了和谐共生。他的设计还实现了应变、扩展和可复制性。他的设计拥抱并强化由使用者带入其中的生活方式,从而创造出被公众活化的建筑。从共生的角度重新审视了密度的基本原则,给出了一个能够平衡相互矛盾需求的设计巧思。

来自设计界的点评

童明(东南大学教授、上海梓耘斋建筑工作室主持建筑师)的评价是:“西村大院充满烟火气,很看重其在市民生活和当地公共交往方式上的灵活衔接。他觉得刘家琨在建筑设计中能最现实地应对社会环境、施工条件等,让建筑展现出最为真诚的一面,每个作品都有独特视角,本真地体现了当地最生动、最有灵魂的因素。”

蔡永洁(同济大学建筑与城市规划学院教授)的评价是:“我多次带学生分析西村大院,将其与欧洲的社区相比较,认为刘家琨把欧洲周边式的街坊与中国内向性的空间结合得非常好。”

洪人杰(泰国HAS design and research建筑事务所主持建筑师)的评价是:“我对西村大院空调、排水管等设备外露印象深刻,认为这种做法相对反常,但能让人意识到日常设备真实地存在于建筑中,加深对建筑功能的理解,还觉得建筑能够激励人探索生活方式。”

马岩松(国际知名建筑师)的评价是:“西村大院是一个充满生命力的建筑作品,刘家琨巧妙地将传统与现代、城市与乡村、商业与生活融合在一起。他对空间的独特理解和运用,创造出了一个既满足现代功能需求,又充满人文关怀的社区空间。在这里,建筑不再是孤立的存在,而是成为人们生活的一部分,这种设计理念为城市建筑的发展提供了新的思路。”

亚历杭德罗·阿拉维纳(普利兹克建筑奖评委会主席、2016年普利兹克建筑奖获得者)的评价是:“城市倾向于将不同的功能分区规划,但刘家琨反其道而行之,将城市生活的各个方面整合在一起,并保持了微妙的平衡……在这个容易形成无穷无尽乏味边缘的世界中,他找到了一种新的建筑方法,能够同时营造出楼宇、基础设施、景观和公共空间。在这个城市快速发展的时代,他的作品有可能为我们提供富有影响力的新思路,以应对城市化自身所带来的挑战。”

汤姆士·普利兹克(奖项主办方凯悦基金会主席)的点评是:“刘家琨从建造过程和建筑功能这两方面来提升精神境界,并培育联结社区的情感纽带。他的建筑蕴含着智慧,哲学地超越表面,揭示了历史、材料和自然是共生的。”

三、刘家琨酒店建筑设计作品品鉴

1.南京四方酒店傲途格精选(the Sifang Hotel Nanjing, Autograph Collection)

▲ 南京四方酒店傲途格精选(the Sifang Hotel Nanjing, Autograph Collection)

南京四方酒店傲途格精选(the Sifang Hotel Nanjing, Autograph Collection),该项目原名“中国国际建筑艺术实践展客房中心”,是刘家琨在2008年设计的作品。酒店位于南京佛手湖畔,采用“一分为二,化整为零”的设计策略,将公共空间隐匿于山洼,客房部分则以小体量切分,顺应地势融入环境。建筑使用黑、白、灰混凝土砌块,营造出当代的中国山水聚落。

▲ 南京四方酒店傲途格精选客房中心

客房中心,建筑面积:12,000㎡,地处中心山脊,临近大坝,功能复杂,类型平常,用地紧张,规模巨大,易对整个基地环境和建筑群的比例尺度造成负面影响。

设计理念:“一分为二,化整为零”,即将客房中心的公共部分和客房部分分别作隐蔽和显现两种处理。其中公共部分设置在山洼处,使一半的体量几乎消隐。它的地景化走向与水平大尺度可以和大坝形成相似的尺度系统,从而取得协调;同时,利用客房的重复性,将布置在山脊部分的客房作小体量切分,变“大”为“多”,把设计的难点转化为一种可资利用发挥的表现资源。

设计点评:

隈研吾(日本著名建筑师,代表作有日本新国立竞技场等)的评价是:“刘家琨在南京四方酒店的设计中,展现出了对自然与建筑关系的深刻理解。‘一分为二,化整为零’的设计策略巧妙地化解了场地的难题,使建筑与周边山水环境和谐共生。他运用黑、白、灰混凝土砌块,打造出当代的中国山水聚落,这种对传统材料的创新运用,既体现了中国传统文化的韵味,又具有现代建筑的简洁美感,为现代建筑设计提供了很好的范例。”

2. 松阳心第精品酒店

▲ 松阳心第精品酒店

松阳心第精品酒店位于浙江松阳的“文里”街区,是文里·松阳三庙文化交流中心的一部分。该项目由刘家琨2017年设计,他以其独特的建筑理念和设计风格在建筑界享有盛誉。酒店由历史文化建筑改造而成,保留了建筑原有的立面,并在设计中融入了“四水归堂”的意境,部分房间还设有内天井,且建筑空间设计绕开了原生大树。这些设计元素不仅体现了对传统文化的尊重,也展现了刘家琨对建筑空间的深刻理解和独特创意。

▲ 松阳心第精品酒店

设计点评:

张灿(松阳心第精品酒店室内主设计师)点评道:“刘家琨在设计松阳心第精品酒店时,保留了老区委楼的原有结构,精心修缮立面,充分尊重历史。在建筑规划方面,遇树留庭院,打造内天井布局,巧妙引入自然光线,极大地模糊了室内外界限。像酒店的‘小堂’围绕古树布局精巧独特,共享沙龙在衔接新旧建筑时位置绝佳且调性鲜明,构建出清晰的空间框架,这助力我依据不同空间的功能特点进行针对性设计。例如,我沿用建筑设计中的仿松州石水磨石材质,让室内外保持统一,模糊空间边界,增强空间的连贯性与协调性;在老区委办公楼客房,根据建筑复古风格,采用深咖色木墙裙、墨绿灯芯绒窗帘营造民国氛围,使其与建筑的历史痕迹完美契合;新建筑部分则运用水泥艺术漆与原木色墙面,延续简约理念 。”

张永和(知名建筑师、MIT教授,曾任麻省理工学院建筑系主任)的评价是:“松阳心第精品酒店充分体现了刘家琨对历史文化和自然环境的尊重。保留原建筑立面、融入‘四水归堂’意境以及绕开原生大树等设计手法,不仅延续了当地的历史记忆,还实现了建筑与自然的完美融合。在这个作品中,我们可以看到刘家琨对建筑细节的把控和对空间的细腻处理,每一处设计都彰显着他对生活的热爱和对建筑的执着追求。”

谢英俊(台湾建筑师,社区营造倡导者)的评价是:“在城市化进程中为乡土记忆提供了容器。松阳心第酒店作为历史街区改造项目,不仅保留建筑表皮,更通过空间叙事激活了街区文化。”

ArchDaily在报道松阳心第精品酒店项目时,特别提到“刘家琨对传统合院空间的当代解构,其通过天井、流线设计,将私密居住体验与公共文化空间无缝衔接,体现了中国式空间哲学的现代性。”

▲ 接受采访的刘家琨

四、中国可持续设计对话世界(中国服务智库Q采访刘家锟A)

在当今建筑领域,可持续设计已然成为备受瞩目的焦点,它承载着对环境、社会以及文化的深刻责任与长远考量。中国服务智库就这一热点话题,对知名建筑师刘家琨展开了深入访谈,探寻他对于可持续设计的独特见解与实践经验。

▲ 万方在“玉林颂·设计空间”的西村大院项目(刘家琨建筑设计代表作品)缩尺模型前

扎根日常,以建筑为民生注脚

Q:刘老师,衷心祝贺您斩获 2025 年普利兹克建筑奖!当得知获奖喜讯瞬间,您内心是怎样一番波澜?

A:谢谢!当时正在活动现场,听到消息那一刻,惊喜与荣幸如潮水般涌来,这个奖对我而言,是沉甸甸的认可,更是激励我继续前行的动力。

Q:普利兹克奖颁奖词高度评价您的作品摆脱风格束缚,构建起描述社会与环境公正世界的独特语言,您如何解读这份评价?

A:在我看来,建筑不该被固化美学或风格禁锢手脚,每个场地都有专属故事,每个项目都有独特需求,我努力做的,是抛开刻板印象,依据实际情况,探寻最适配的呈现方式。建筑要扎根社会现实,聆听大众声音,为他们打造宜居、公平且可持续的空间。同时,尊重自然、守护环境,力求建筑与自然和谐共舞,这种对社会与环境公正的执着追求,贯穿我创作始终,也慢慢凝练出我的建筑语言。

Q:您诸多作品聚焦普通人生活与社区精神,这一核心理念从何而来?

A:我在成都生活多年,这座城市满是人间烟火,普通人的日子鲜活又精彩。我期望自己设计的建筑能无缝融入这种生活,成为邻里相聚、情感交流的温馨空间。而且,建筑不只是冷冰冰的钢筋水泥,更是情感与精神的寄托,能凝聚社区力量,唤醒人们心底对家园的热爱与归属感。从早期作品开始,我就秉持这一理念,一路走来,愈发笃定。

文学为墨,渲染建筑情感底色

Q:职业生涯早期,您在建筑设计与文学创作双线并行,这两种经历如何交织影响您的建筑理念?

A:文学与建筑看似分属不同领域,实则内在相连。文学教会我洞察生活、体悟人性,用文字搭建奇幻世界;建筑则是用空间塑造真实天地。写作培养的细节把控、叙事能力,在建筑设计中发挥着关键作用,我希望借建筑讲述故事,让使用者踏入空间便能产生情感共振。

Q:文学创作是否助力您在建筑设计里更好地传递情感、营造氛围?

A:确实如此。文学创作让我对情感、氛围感知更敏锐。设计建筑时,我像创作小说般,精心编排空间节奏、规划情节走向,只为精准触动使用者心弦。以鹿野苑石刻艺术博物馆为例,通过空间布局、光线运用,营造出静谧、神秘氛围,帮助参观者深度沉浸,领略石刻艺术独特魅力。

传承创新,让建筑对话时代

Q:您众多项目巧妙融合地方文化与传统,像郎酒庄园、水井坊博物馆,能分享下背后设计思路吗?

A:郎酒庄园坐落赤水河畔,独特地理与深厚酿酒文化是灵魂所在。设计时,我们从中国古典建筑 “亭台楼阁” 汲取灵感,以环形流线串联山间建筑,用现代手法演绎传统韵味,呼应郎酒顺应天时酿酒理念。比如耐候钢亭悬挑于基座,基座室内设接待展厅,凭窗远眺,赤水河美景尽收眼底,建筑与自然、文化相得益彰。水井坊博物馆身处成都老市井,承载600年酿酒历史。2008年汶川地震后,我们回收废墟材料制成 “再生砖”用于建设,砖块粗糙质感与遗址沧桑呼应,彰显历史厚重,传递“循环共生”理念。博物馆打破传统展陈模式,以开放式院落、坡道串联酿酒工坊、窖池遗址与展陈空间,让游客沉浸式体验酿酒过程,感受成都酒文化魅力。

Q:西村大院是您的代表作之一,这个项目在空间布局和功能规划上十分独特,当初是基于怎样的考虑来设计的呢?

A:西村大院的场地原本是一片旧厂房,周边是密集的居民区。我希望打造一个能融入居民日常生活、充满活力的公共空间。在空间布局上,我们采用了围合式的院落结构,中间留出宽敞的中央庭院,形成一个向心的空间形态。这样的布局既保证了内部空间的相对独立性,又让各个功能区域能够相互联系。功能规划方面,融合了商业、办公、文化、体育等多种功能。围绕庭院设置了环形的商业步行街,楼上则是办公区域。同时,还特别规划了屋顶足球场、篮球场等体育设施,满足周边居民运动健身的需求,让这里成为一个多功能、综合性的城市生活聚落。

Q:西村大院在建筑风格上保留了一些工业建筑的元素,这是出于对场地历史的尊重吗?在新旧元素融合方面,您做了哪些考量?

A:没错,保留工业建筑元素就是为了留住场地的历史记忆。这片土地曾经的工业痕迹是它独特的印记,不能轻易抹去。在新旧元素融合上,我们采用了“新旧并置”的手法。比如,利用旧厂房的结构框架,在其基础上进行加固和改造,保留混凝土梁柱、砖墙等原有建筑构件,展现工业建筑的粗犷质感。同时,引入现代的建筑材料和设计手法,像大面积的玻璃幕墙,增加建筑的通透感和现代气息。新与旧相互碰撞、对话,既展现了历史的延续性,又体现了时代的发展与创新,让西村大院既有岁月沉淀的韵味,又能满足现代生活的需求。

Q:从建成后的使用情况来看,西村大院深受市民喜爱,成为了成都的一个热门打卡地。看到自己的作品被大众如此认可,您有什么感受?

A:看到西村大院能被大家喜爱,我感到非常欣慰。这说明我们当初的设计理念得到了实践的验证,真正为市民打造了一个他们需要且愿意亲近的空间。建筑的价值不仅仅在于它的外观和形式,更在于它能否融入人们的生活,为社会创造积极的影响。西村大院成为热门打卡地,意味着它已经成为城市生活的一部分,成为人们社交、休闲、娱乐的重要场所,这对我来说就是最大的认可和鼓励。它也让我更加坚定,要继续设计出更多贴近生活、服务大众的建筑作品。

Q:您眼中建筑在城市发展进程里承担何种角色?

A:建筑是城市的关键拼图,它既是人们生活、工作的栖息之所,又塑造城市风貌与气质。优质建筑能提升城市品质,增强吸引力与竞争力,传承城市历史文化,映照时代精神。城市发展中,建筑要契合整体规划,注重公共空间营造,推动社区和谐,为大众打造美好家园。

扎根现实,构建可持续空间

Q:刘老师,在您看来,可持续设计在建筑领域的核心要点是什么?

A:建筑需扎根社会现实,这是可持续设计的根基所在。我们不能脱离大众的实际需求,而应努力为他们创造公平、可持续的空间。在设计过程中,要全方位考虑建筑的生命周期,从材料的选择、施工的方式,到建筑使用过程中的能耗以及后期的维护等,都要秉持可持续的原则。

回收材料与保留遗存的实践

Q:能结合您的一些作品,谈谈在可持续设计方面的具体实践吗?

A:以东郊记忆为例,它原本是一片旧工业厂区。在改造时,我们对空间进行梳理、打通,适当修缮,保留了大量工业建筑风貌。更重要的是,我们将文化创意产业植入其中,实现了功能的更新换代,让老厂区重焕生机,延续了历史脉络。这不仅是对工业历史的尊重,也为城市的可持续发展注入了新活力。

▲这种“再生砖”被广泛用于诺华大楼、水井坊博物馆和西村大院等项目

再看水井坊博物馆,身处成都老市井,承载着 600 年的酿酒历史。2008 年汶川地震后,我们积极回收废墟材料,将其制成“再生砖”用于博物馆建设。这些 “再生砖” 的粗糙质感与遗址的沧桑感相互呼应,既凸显了酒坊的历史厚重,又传递出 “循环共生” 的可持续发展理念。博物馆采用开放式院落和坡道串联酿酒工坊、窖池遗址与展陈空间,让游客能沉浸式体验酿酒过程,感受成都酒文化魅力的同时,也实现了历史记忆与现代功能的完美共存。

好建筑:凝固思想,贴近生活

Q:您认为可持续设计下,好建筑的评判标准是怎样的?

A:在我看来,好建筑应 “凝固思想而非形式”。它不应仅仅追求华丽的外观或者新奇的造型,而是要有深刻的内涵,要能经得起时间的考验。建筑要与生活紧密相连,真正融入使用者的日常。就像我去澳大利亚时,看到那些街角不起眼但使用者觉得很好用的房子,它们或许不大,也不显眼,但有自己的立场,与使用者建立了良好的关系。一个好的建筑,在时间维度上,要综合考量与人的关系、精神层面的影响等因素,为人们提供物质与精神的双重滋养。可持续设计下的好建筑,更应在满足当下需求的同时,不损害未来世代满足其自身需求的能力,在建筑的全生命周期中践行可持续理念。刘家琨接着分享了美国建筑师路易斯·沙利文的一个小故事。在沙利文临终前,有人急忙赶来告诉他,他设计的房子要被拆了。沙利文很从容地回复:“房子都是要毁掉的,但思想凝固了。”刘家琨说道:“我想这句话表达了很深刻的道理。”

Q:对怀揣建筑梦想的年轻一代,您有哪些建议?

A:首先,要对建筑满怀热爱,永葆好奇与探索之心。多留意生活点滴,从中挖掘灵感,关注社会、环境问题,用建筑解决实际难题。其次,别盲目跟风风格、形式,努力寻找专属自己的设计视角与表达。持续学习,提升专业素养,拓宽知识边界。最后,坚守信念,面对困难挫折别轻言放弃,相信自己作品能为社会带来积极改变。设计这个事,是一个人品格和心态的表现。建筑师不要只想着做一个自我欣赏的漂亮物体,而是要和使用者的生活和情感密切相关。

结语

▲ 西村大院,就像是一口巨大成都火锅,象征着一个包容的烟火成都

刘家琨荣获2025年度普利兹克建筑奖,这不仅是他个人建筑生涯的高光时刻,更是中国建筑界的骄傲。从文学青年到建筑大师,他在职业生涯中历经“退让”与坚守,走出了一条独特且充满魅力的建筑之路。

▲ 3月9日,“玉林颂·设计空间”:颂·活动 | 张灿——“我是谁、我在哪儿、我要去哪儿”

在可持续设计备受关注的当下,刘家琨以实际行动诠释着对这一理念的执着追求。他扎根现实,从建筑的全生命周期出发,通过回收材料、保留遗存等方式,让建筑在满足当代人需求的同时,也为后代留下宝贵的财富。他认为好建筑应“凝固思想而非形式”,要贴近生活、经得起时间考验,为人们提供物质与精神的双重滋养。

▲ 3月9日,“玉林颂·设计空间”:颂·活动 | 张灿——“我是谁、我在哪儿、我要去哪儿”

本文介绍刘家琨的几个代表作品,如西村大院、南京四方酒店傲途格精选、松阳心第精品酒店等,深刻体现了他对建筑与环境、生活的独到理解。他打破传统束缚,开创了公共空间与社区生活相融的新模式,实现建筑与自然、历史、文化的和谐共存。作为扎根成都的“文人建筑师”,他拒绝盲从都市潮流,立足本土,探索建筑的艺术与人文价值,将东方文化融入当代建筑语言,为中国建筑发声。他的作品关注社会、尊重地域、注重低技策略,并融入自然与人性的力量,引领当代中国建筑的方向。

▲ 张灿:CSD·DESIGN创始人兼创意总监、国际室内设计大奖入选设计师、中国设计“名人堂”正式成员

正如普利兹克奖评委会所言,刘家琨为建筑师的工具箱增添了常识和智慧。他的建筑风格,如同一座座灯塔,为建筑领域指明了新的方向。希望未来有更多的建筑师能从刘家琨的作品中汲取灵感,秉持可持续设计理念,用建筑回应生活,让每一个建筑作品都成为凝聚情感、传承文化、促进社会和谐发展的空间载体,共同构建更加美好的世界。

请参阅

0

搜索

搜索

搜索

搜索