酒店人应该看一看《长安的荔枝》

酒店行业何尝不是另一座“长安”?

(迈点专栏 陈申俊)《长安的荔枝》火了,火得恰逢其时。当屏幕里李善德用算筹在岭南驿馆的油灯下一遍遍推演运输路线时,无数酒店管理者或许会忽然怔住—— 这场景,多像自己对着满屏的入住率报表、人力成本清单彻夜难眠的模样。马伯庸笔下这桩 1300 年前的 "鲜荔枝千里运输奇迹",哪是什么历史传奇?分明是写给所有在困境中挣扎的管理者的"职场生存法则"。

一、目标如锚:从"不可能"里锚定"必须成"的铁则

长安的荔枝,本质是道"送命题":5000里路,荔枝离枝即腐,3天为限。换作寻常官吏,大抵会叹一句"天方夜谭",但李善德的第一步,就透着现代管理学的精髓——先给"不可能"划下"必须成"的边界。

他攥着杨国忠那枚"生鲜荔枝,六月一日前必达长安"的令牌,没有纠结"能不能成",而是立刻拆解出三个硬核指标:交付物(新鲜荔枝,蒂若青玉、肉若凝脂)、时限(45天内完成全链路筹备,6月1日准时送达)、资源(朝廷驿马优先调度权、岭南至长安沿途州府协理)。这像极了德鲁克在《管理的实践》中提出的 "目标管理(MBO)" 核心:目标不是愿望,是"必须抵达的彼岸",要清晰到能衡量、可拆解、有约束。

再看酒店管理:当市场喊着"客流下滑",真正的管理者该做的,不是跟着抱怨,而是像李善德那样锚定核心目标 —— 是 "复购率提升 20%",还是 "会议团队占比突破 35%"?接着拆解成 "前厅客诉率低于 0.5%"" 客房布草损耗率控制在 3%"这样的子目标,最后锁定关键变量:比如影响复购的是" 入住首 30 分钟体验 ",还是" 离店后 72 小时回访 "。就像李善德死死盯着" 驿站换马速度 "、“冰块保鲜时长",目标思维的本质,是让混沌的困境变成 "每一步都有坐标" 的征途。

二、量化为尺:用"算筹思维" 拆解到 "伸手可及"

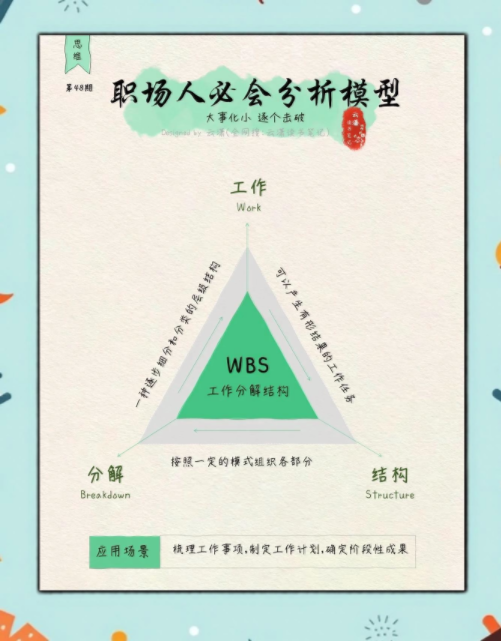

李善德最动人的细节,是他带着算筹走南闯北的样子。5000 里路被他拆解成 12 段驿道,每段驿道的换马时间、水源距离、荔枝保鲜损耗率,都被换算成具体数字:"从岭南驿到潭州驿,全程 480 里,快马需 11 时辰,中途 3 处补水点,每处停留不得超过一炷香"。这便是现代项目管理中 WBS(工作分解结构)的古法演绎 ——把"宏大叙事" 拆成 "指尖动作"。

酒店人对此该再熟悉不过。一场婚宴,看似是"让客户满意" 的模糊指令,用李善德的法子拆解,便是:提前 3 天确认桌数(销售部)、当天 6 点前完成场地布置(宴会部)、每道菜上桌间隔不超过 8 分钟(后厨)、敬酒环节全程有管家引导(前厅)。就像他把 "运输荔枝" 拆成 214 个可检查的动作,酒店的 "服务" 从来不是抽象概念,而是 "床单每平米褶皱不超过 2 处"" 电话铃响 3 声内必接 " 这样的量化指标。

管理学中有个"SMART 原则",说目标要具体(Specific)、可衡量(Measurable)、可达成(Achievable)、相关联(Relevant)、有时限(Time-bound)。

李善德早用算筹写透了:他给每个驿站驿丞的指令从不是"快点运",而是 "卯时三刻从梧州出发,午时必须抵达封州,延误一刻钟,军法处置"。量化思维的魔力,是让 "人人有责" 变成 "谁在何时必须做到什么",让 "差不多" 变成 "差一分都不行"。

三、破局为刃:跳出"棋盘" 才能落子惊鸿

最震撼的转折,是李善德盯着腐烂的荔枝忽然顿悟:"为何非要运果实?运树不行吗?" 他让果农用湿泥裹住荔枝树根,沿途驿站专人浇水,让荔枝在马车上继续生长 —— 这一下,把 "与时间赛跑" 的死局,变成了 "让时间为我所用" 的活棋。

这恰是爱因斯坦说的:"解决问题的答案,永远不在产生问题的维度里。" 酒店行业的 "荔枝困境" 何曾少过?当大家都在卷 "降价促销" 时,有的酒店转身做 "宠物友好房",把客群从 "人" 扩展到 "人与宠物";当传统早餐陷入 "包子粥品" 的循环,有的酒店引入 "在地小吃档",让早餐变成 "城市文化体验"。就像李善德跳出 "运鲜果" 的惯性,真正的破局,是发现 "原来棋盘不止眼前这方寸"。

想起海底捞的破局:当火锅店都在拼口味时,它把"服务" 做成了核心竞争力 —— 给长发客人递皮筋,给带孩子的家庭备宝宝餐,甚至帮客人擦鞋。这些看似 "不务正业" 的动作,恰恰跳出了 "火锅 = 好吃" 的单一维度,升维成 "火锅 = 温暖体验"。酒店管理何尝不是如此?当 "标准化服务" 走到瓶颈,或许该像李善德那样问一句:"我们卖的真的只是客房吗?能不能是 ' 城市旅居解决方案 '?"

其实,李善德的故事哪里是传奇,分明是给每个在困境中挣扎的管理者写的“生存手册”。

酒店行业何尝不是另一座“长安”?当入住率下滑、成本高企、客户需求迭代如走马灯,当所有人都在说 “这生意没法做了”,我们是否也能像李善德那样 —— 先沉下心锚定核心目标(是保口碑还是拓增量?),再用细化到 “每个岗位每小时动作” 的拆解(就像他算透每段驿站的换马时间),最后捅破那层 “固有认知的窗户纸”?或许我们缺的不是解决方案,而是面对 “不可能” 时的那股子 “死磕” 的劲儿。

当成本控制到极限,能不能从“砍服务” 转向 “重构人效”?当客户抱怨流程繁琐,能不能跳出 “标准化” 的框框,用 “场景化服务” 打破惯性?就像李善德让荔枝树在路上结果,真正的突破,永远藏在 “别人没走过的路” 里。

逆境从不是终点,而是筛选“破局者” 的筛子。愿每个酒店人都能带着李善德的那股子 “轴劲儿”—— 把 “不可能” 拆解成 “一步步能落地的动作”,把 “死局” 走成 “柳暗花明的新生路”。毕竟,没有哪颗新鲜的 “荔枝”,是在抱怨里抵达长安的;也没有哪家能穿越周期的酒店,是在惯性里熬出来的。

本文系迈点专栏作者授权转载文章,为原创作品,欢迎转载请注明来源,转载是凝聚网络力量的重要方式,如有争议,请及时反馈至邮箱:news@meadin.com。

7

搜索

搜索

搜索

搜索