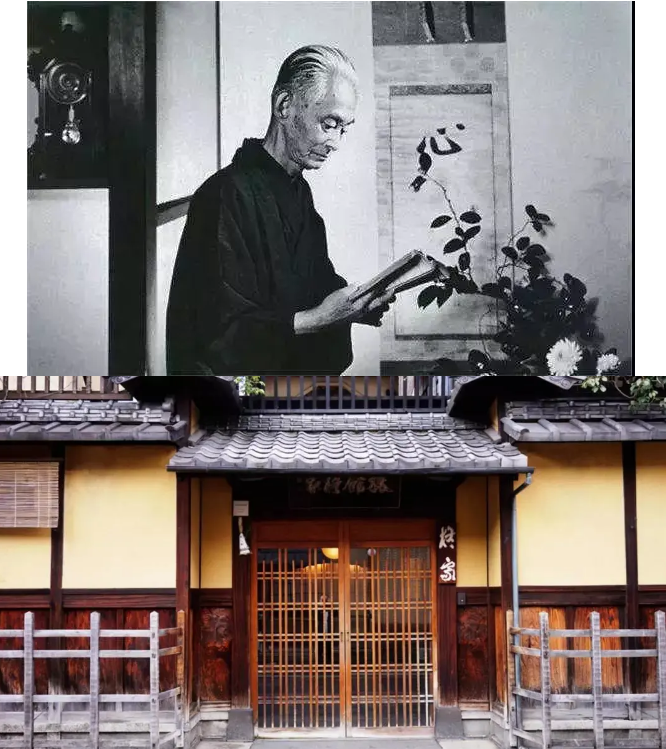

寻礼丨酒店和作家的痴缠史

一个永不过时的“秘密基地”。

在传记作家提拉·马奇奥的作品《旺多姆的丽兹》里,旺多姆广场上的丽兹酒店被作为巴黎的代称,敛去光芒,为每一个故事染上不经意奢华的底色。充满传奇色彩的酒店像根一样将铺展开的枝叶归拢起来,将风云人物聚集起来,再将他们在岁月中的挣扎、叹息、狂喜,揉搓成一股难舍难分的细绳。

有时候我在想,为什么人们常常怀念一些历史酒店。诚然,从历史的风里雨里走来的老酒店们,神秘与尊贵是它们与生俱来的特质,让人忍不住朝圣——它们是所处时代的先行者,更是现代酒店行业的奠基者。

但这并不足以让人心心念念。我们心折于历史酒店,或许是因为在那里,我们可以看到一个充满了自由和放纵的英雄主义的文化时代,而这样的时代从前未曾有,以后也不会再回来了。在那样的时代里,酒店与作家们纠缠在了一起,在后人看来,就形成了一种悖论——到底是因为历史悠久才吸引了作家,还是作家的存在,催生了酒店的历史。

走进穷作家与富作家的“家外之家”

如果我们一定要拉出一张酒店与作家的关联名单,那这张名单会很长很长。

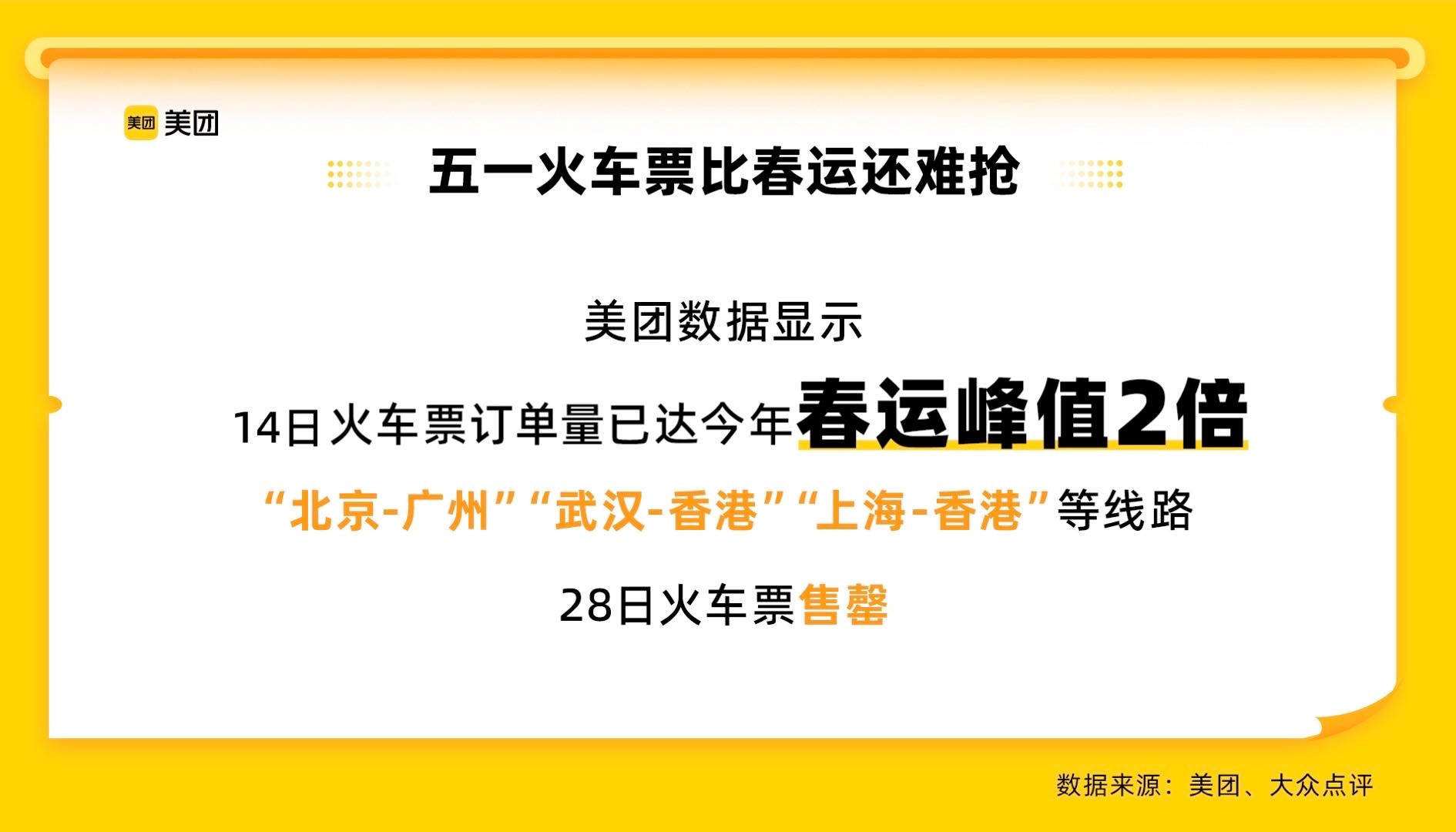

托马斯·曼在丽都的Hotel Des Bains写下他的《魂断威尼斯》,诺尔·考沃德在上海和平饭店写出了《私人生活》,奈保尔在克什米尔湖畔花了三个月的时间完成《骑士伴侣》,柯南·道尔在伦敦朗廷酒店“诗人角”寻找《福尔摩斯探案集》的灵感,毛姆在因病滞留在曼谷文华东方酒店的时候,写下了《面纱》……

▲ 巴黎丽兹酒店的费兹杰拉德套房

墙上仍挂着这位作家的照片

只要你愿意,你可以在各种书籍、影视的角落里,找到更多关于作家与酒店的故事。某一种程度上,酒店就是作家们的“家外之家”。在这里,埋头写作不问世事也可以,三五好友喝杯酒也可以,发呆找灵感更无人干涉——而酒店在这里的身份,则是给那些作家们创造出像在家一样的自由、庇护,又比在家有更多通往外界的“窗口”与“灵感”。

▲ 柯南·道尔与伦敦朗廷酒店

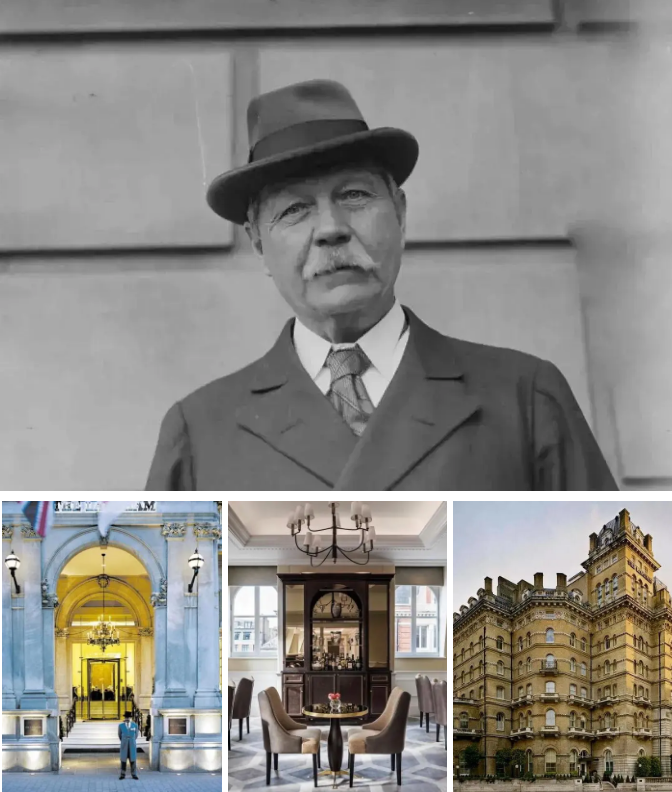

丽兹酒店开业没多久,就有一位作家每天都要光顾这里,在包厢里喝酒吃饭,晚上就回房间休息睡觉,他总是起的很晚,起来后就不停的在写字台前拼命的写作。这位作家就是普鲁斯特。在经常光顾丽兹酒店的十几年间,写完了他的《追忆似水年华》。

▲ 普鲁斯特及其在巴黎丽兹的套房

普鲁斯特出生在巴黎富裕的资产阶级家庭,将阅读的功用,称为读者的“精神疗法”,而他的客房也被称为“寻找失落时间”的图书馆

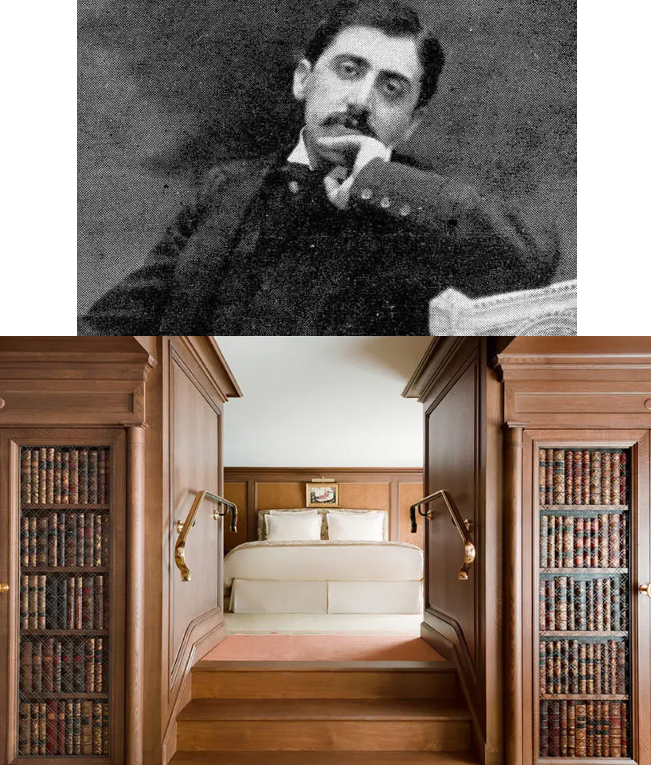

川端康成的《古都》则是在一家1818年创立在京都的传统日式家族旅馆——柊家旅馆中完成的。他喜欢这家旅馆,时常和妻子一路从东京赶来,幽居于此,读书写作。用川端康成的话来说:“这里让我感觉平静,好似回家一般。”

▲ 川端康成与柊家旅馆

《古都》中所描绘的场景,便是京都,川端康成彼时,或许正是在柊家旅馆里,听着属于古老城市与古老酒店的雨声,写下这些文字:“京都,一个细雨的下午,我坐在窗畔,看着雨丝丝落下,时间仿佛静止。就是在这里,我清醒地意识到,宁静这种感觉,只属于古老的日本。”

▲ 柊家旅馆

1879年开业的曼谷文华东方酒店,是泰国第一家酒店,毛姆入住的时候,这家酒店的名字还叫“东方酒店”。百年的历史,使酒店久负盛名,湄南河在酒店门前日夜不息,浇灌出了酒店特有的泰国风情。1919年秋天,毛姆开启了一次东南亚长途旅行, 但是突如其来的疟疾,让他滞留在了曼谷,在文华东方酒店住了下来,休养的同时,写就了他最受关注的一部小说《面纱》。

▲ 毛姆与曼谷文华东方酒店

并非所有作家都如普鲁斯特、毛姆、川端康成这般不受金钱束缚,那些手头拮据的“穷作家”们,又如何在酒店中书写出传奇?

《追忆似水年华》中写道,任何一样东西,你渴望拥有它,它就盛开。我想,这就像是丽兹酒店之于海明威,他从不吝啬于将一切褒美之词加诸于丽兹酒店。

他曾说:“每当我梦见死后在天堂的生活时,梦中的场景总是发生在丽兹酒店。”他同样也说,“在巴黎,唯一不住丽兹的理由就是住不起”。

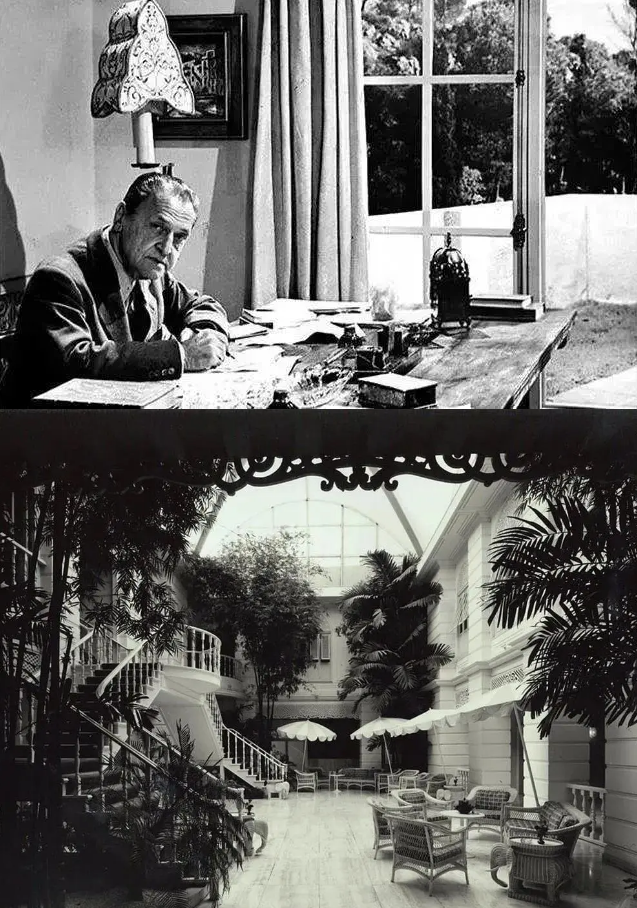

▲ 巴黎丽兹酒店

比起家境殷实的普鲁斯特,刚到巴黎的海明威手头十分拮据,尽管对丽兹酒店向往不已,也难以负担起奢华酒店的消费。在《旺多姆的丽兹》里提到,丽兹酒店酒吧里酒保的下一代,回忆这位作家“其实来到酒店里身上只带着够买两杯酒的小钱,而且每个月只来一次”。

但这并不妨碍海明威对丽兹酒店的热爱,甚至对丽兹酒店藏酒的渴望——酒店酒窖藏酒达3.8万种,是全球酒品最全的酒吧。

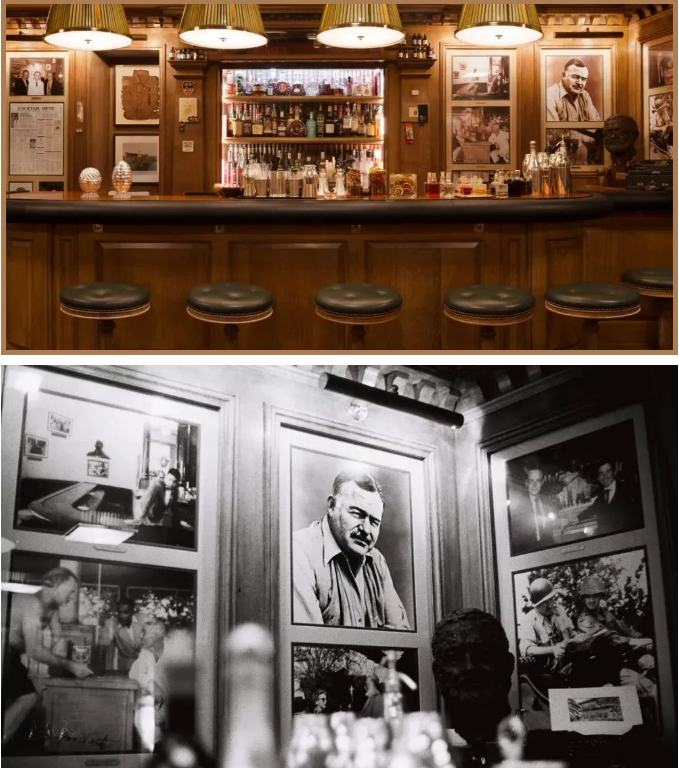

▲ 如今的丽兹酒店酒吧,一眼就能看到海明威的照片

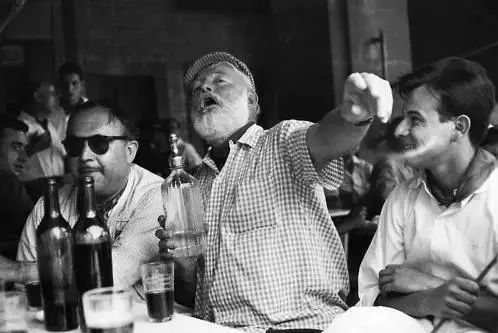

二次世界大战结束,海明威终于名正言顺的成为了丽兹酒店的贵宾,这就是非常有名的“海明威解放丽兹酒店事件”。1944年8月,巴黎从法西斯铁蹄下解脱,海明威神气十足地和部队,坐着坦克车,穿过香榭丽舍大街,前去“解放”他当年的根据地——丽兹酒店,甚至在抵达丽兹酒店的时候,趾高气扬赶走了一批英国士兵,如愿住上了酒店最好的套房、与朋友一起庆祝巴黎的光复。

▲ “海明威解放丽兹”

酒店之于作家,一粒有灵魂的茧

酒店在诞生之初,便带着“服务”的使命,如何为顾客创造舒适感,是酒店待客的基本礼仪,而作家也是茫茫顾客中的其中一员。为什么又会有那么多作家更乐意去酒店呢?

梁文道在一篇文章中剖析了几个原因。一方面,是清静。不必打扫、不必洗衣,没有多余的摆设分心,甚至没有书籍玩具让你东摸西摸,就连任何和你产生亲密联系的人都不见了,甚至有最适合写作的环境。比如日本的“俵屋”,每间客房都不一样,可每间客房无论白天还是夜晚的光都能映照出最惬意的亮度和阴影,甚至还有开孔精妙的小窗,截去了多余的景,只剩下最合凝神沉思的草木花石。

▲ 巴黎丽兹酒店花瓶里的花每天都更新,每月需要的鲜花需要三个花店专门供应

另一方面则是饮食。在酒店里,不用担心写作到半夜没有东西吃,甚至也不用自己动手,而在提供的饮食上,酒店既是本地人之异域,又是外地人之逆旅,可以让不愿下楼的作家们,也吃到正宗地方风味。

有人说,酒店是“流浪汉”的居所,不论是身体的流浪还是心灵的流浪,酒店之于作家们,就像一粒茧,不仅仅是肉体与灵魂的庇护,更奉上了抽丝剥茧的灵感。

普鲁斯特在丽兹酒店写《追忆似水年华》的时候,会到一个隐蔽的地方与一个酒店仆人见面,给他钱,让他记下客人的姓名,以及他们吃饭穿衣谈话的细节。当普鲁斯特出现时,所有的人都会将自己最好的一面展现出来,担心的同时又希望自己能够成为他笔下的某个人物。普鲁斯特曾经和丽兹酒店的总经理是朋友,这位经理也差不多就是他小说中艾梅先生的人物原型。据说,普鲁斯特还在酒店见到了他倾慕已久的苏托公主,后来他将这段记忆写进了著作,圣·卢小姐的原型就是苏托公主。

▲ 巴黎丽兹酒店普鲁斯特客厅是一派图书馆的氛围,还保留着普鲁斯特的肖像

史蒂芬·金的恐怖小说《闪灵》也是在下榻一家酒店时偶尔获得的灵感。1974年,作家史蒂芬·金与妻子塔比瑟来到位于美国科罗拉多州的斯坦利酒店过夜,因为临近淡季,酒店正准备关门歇业,空荡荡的酒店里,斯蒂芬一家是当晚唯一的房客,因为这种有些恐怖的气氛,让斯蒂芬晚上做了一个生动的噩梦——这一独特经历,也成为了《闪灵》的开头。

更不必说,酒店本就沉淀的历史氛围,人来人往背后所隐藏的故事,文人之间的社交,共同诱惑着作家们前往。

作家之于酒店,一个远道而来的故友

尽管作家也只是酒店的客人群体之一,但有时候对于酒店来说,这群颇为感性的人,更像是来自天涯海角的故友,他们会着迷于酒店的过往历史,留心到酒店若有似无的熏香、灯光落下的留白、每一束花存在的意义……脾性相近的认同感,让酒店与作家站在了一起。

▲ 伦敦丽兹酒店

作家们融入酒店后,成为了酒店的历史,让酒店变得无可复制。而酒店也会以自己的方式来默默纪念这些“故友”。或许是以作家命名的套房、也或许是每年精心策划的纪念日,更多的,是用极致的妥帖,让自己“配得起”这些特殊的住客。

▲ 丽兹酒店酒吧被命名为“海明威酒吧”,充满了“海明威元素”

1957年,海明威最后一次来到巴黎,此时的他,早已不是那个只能一周来丽兹酒店喝两杯酒的穷作家。酒店对他这位老顾客予以高规格的接待,将他安排在“皇后套房”。更让他意外的是,酒店的行李员给他送来了两只十几年前存放在酒店储藏室的箱子。箱子里,存放着他1921年到1926年间旅居巴黎时的笔记。

就这样,《流动的盛宴》诞生了。海明威在书的开头这样写道:“假如你有幸年轻时在巴黎生活过,那么你此后一生中不论去到哪里她都与你同在,因为巴黎是一席流动的盛宴”。

▲海明威与丽兹酒店

在耶路撒冷的一家酒店里,在这家酒店入驻过的人,包括阿拉伯的劳伦斯,也包括约翰·勒卡雷……直到今天,都还有很多大作家,以及知名学者、记者来此驻足。

在这家酒店里,有一个书店,不同于大多数酒店书店贩卖礼品书、商业书或者画册,这家书店的里书籍堪称专业且文艺,从诗集到短篇小说到专业书籍,说是一家独立书店都不为过。如果询问书店里的工作人员,他甚至可以一系列专业的见解与推荐。而做到如此极致的原因,也只有一个答案:我们只不过是想配得起酒店的住客罢了。

▲ “美国殖民地酒店”(The American Colony Hotel)的小书店

如果不是酒店的包容与尊重,又怎会让作家产生归属感与信任感,如果不是作家对酒店人与事的认同,酒店又如何能造就出独一无二的佳话。若酒店吸引不到那些挑剔的作家们,或许是要有一点危机感了——不要变成无灵感的“死地”,也不要只将酒店当做让人“歇脚”的地方,这里能演绎的故事,比想象更多。

这个“秘密基地”,永不过时

流行总是在变,就如现在的酒店行业,流行起了智能化与机器人,也流行在社交平台上留下一张张吸引人前往的照片。

但在万物都在变的时候,对于很多老酒店来说,也许能留下一些超越“流行”的传统更为重要——不追求流行,才是老酒店的氛围,也是他们作为“元老”们在人们心中留下印记的方式,更何况,那些与作家的故事,拥有着超越流行的力量。

我们可以将酒店当做是作家们的“秘密基地”,酒店的妥帖服务,从窗外看出去让人心情平静的街景、与历史的共鸣、瓷盘上的一朵小花,都可能让这个“秘密”在作家笔下被偷偷泄漏,留在铅字墨痕里,有了抵御岁月侵蚀的力量,引得一批又一批酒店或作家的认同者前往朝圣。

▲ The Savoy London

但也并非只有那些老酒店才能得到作家们的青睐。酒店在不断翻新改变以迎合时代,时代也在推着作家们更新换代,新的作家,也在寻找他们新的“秘密基地”。

作家与酒店的纠缠从未停止,酒店永远未曾忘记“服务”这一深植在行业基因中的文化,而这一文化,也正是促使酒店努力踮起脚,去包容包括作家在内的所以客户,为他们遮风避雨,为他们提供一蔬一菜,为他们带来灵光一闪……正是酒店那些星星点点的美好,才让他们,靠近了住客,配上了住客。

0

搜索

搜索

搜索

搜索