北京东城新规,吓跑多少酒店人?

限令并非是对酒店业的约束,而是为酒店行业提供新的方向。

前段时间,北京东城区发布了一条新规——《东城区酒店业管理暂行办法》(以下简称办法)。这个《办法》的出台真是一石激起千层浪,引得业内人士纷纷加入讨论。

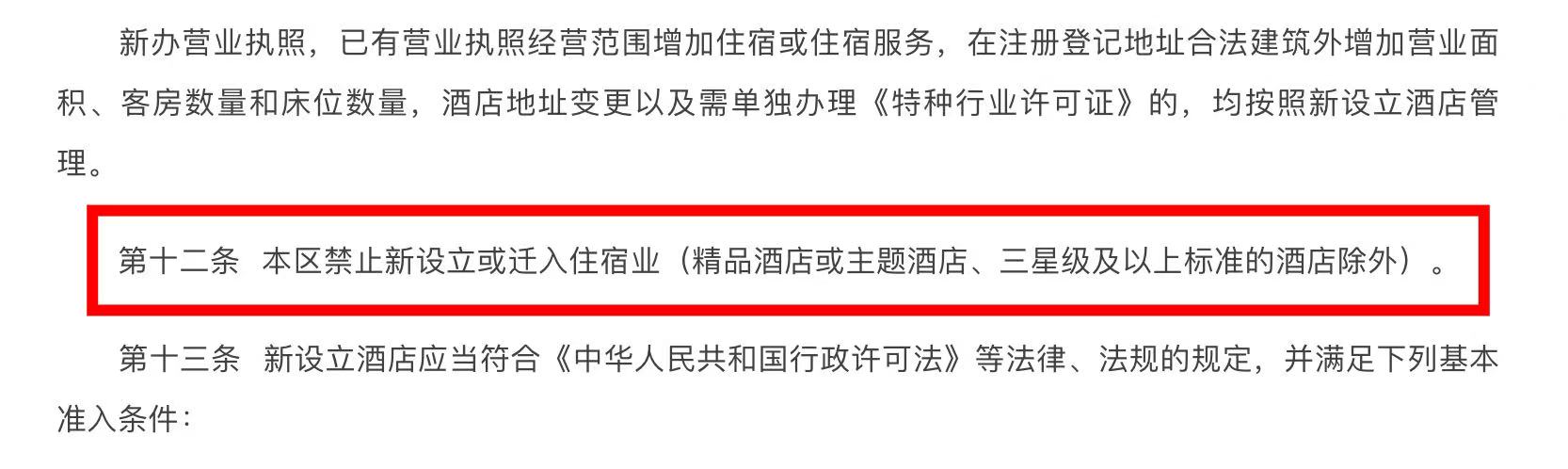

其中最引发讨论的是《办法》第十二条:本区禁止新设立或迁入住宿业(精品酒店或主题酒店、三星级及以上标准的酒店除外)。

图源:《东城区酒店业管理暂行办法》

有人说,新规出炉是行业利好,更规范了。

有人说,酒店生意本来就不好做,现在经济型酒店更是进不了东城的门了,北京一出台这样的规定,其他地方会不会效仿?那中小酒店还有活路么?

01 为啥出台这政策?既是划红线,也是搭梯子

实际上,东城区的准入门槛并非突发奇想。

在此之前,北京就出台了《北京市新增产业的禁止和限制目录(2022年版)》,而东城区的《办法》实则是对该目录在酒店领域的进一步细化落地。

迈点研究发现,这个《办法》的推出背后主要有两方面原因:

一方面,今年北京酒店市场的生意可真不咋样。

北京市统计局数据显示,2025年上半年全市限额以上住宿业每家半年利润仅3.7万元,不足一名员工半年工资,92.9%的利润下滑幅度揭示了行业的生存困境。

这种困境很大一部分源于供给端的无序扩张,2024年全国酒店总数达34.87万家,超越历史峰值,而房地产过剩导致大量写字楼、商业综合体转型酒店,如佛山空置两年多的原龙行总部大楼计划改造为全季酒店,这些市场改造进一步扩大了酒店存量。

卷生卷死会平等的发生在每一个僧多粥少的环境,供需不平衡,价格战一触即发。东城区的限令本质上是用有形的手遏制低端供给过剩,避免行业在价格战中集体沉沦。

另一方面,北京是祖国心脏,也是中国的门面,城市功能升级是非常重要的。

先看看东城区都有些什么?如果说海淀都是学校,那么东城就都是景点。这块地方覆盖了故宫博物院、天安门广场、鼓楼大街、天坛地坛等一众核心旅游景点,是游客扎堆儿的地方。作为中轴线申遗核心区与“文化金三角”所在地,东城区急切的需要摆脱普通住宿业同质化带来的城市品质稀释,转而通过高端住宿载体传递古都文化价值。

图源:高德地图APP

尤其是今年以来,入境游火热,2025年上半年入境外国游客都已经恢复到2024年全年入境量的71%啦,照这个速度,全年有望突破3500万人次,创下历史新高。

当然不只外国人,咱自己人谁不想去北京转转,就拿这个月的双节假期来说,北京8天共接待游客2509.4万人,入境游客11.9万人次。大家去北京第一站是哪?天安门、故宫估计是大家共同的答案。

这样的旅游热度下,东城区自然对高品质住宿的要求提高。仅提供住宿的普通酒店已无法完全匹配游客对个性体验、品质服务的复合型需求。去年似乎东城区唯一获批的新酒店是花间堂,其核心优势或许就在于打造“文化体验+高端住宿”模式,与区域定位高度匹配。

02 门槛虽设路还在,酒店得往“真需求”上靠

限令出台后,行业的第一反应是准入焦虑。对中小投资者而言,这关上了所有经济型酒店的入场大门,某经济型品牌的经理小王告诉迈点“这真是要被淘汰了么?市场这块蛋糕本来就分的七七八八了,现在更是难分一杯羹”。

图源:摄图网(ID:500552831)

但焦虑背后,更多从业者开始反思行业的路径依赖,当“以价换量”成为常态,酒店人牺牲价格来保入住率真的有用么?酒店各项成本开支伴随入住率上升并没有减少什么,甚至还增加了,而单房价格的下调让整体利润极具缩水,这真是牺牲了个寂寞~

也许这种怪象早已预示着规模扩张模式的终结。

限令并非是对酒店业的约束,而是为酒店行业提供新的方向,新增酒店需满足的“精品、主题、三星级以上”标准指向了两个核心升级维度:

维度一:锚定高质量。《办法》开篇即点明促进酒店业高质量发展,从政策层面为行业划定了品质底线。啥叫高质量发展,高质量发展追求的不是酒店数量的增长,而是通过精细化运营、数字化管理等手段,降低空置率、优化人力成本结构,提升行业整体利润率与抗风险能力。

与此同时,酒店作为城市服务的重要载体,其高质量发展与公共利益深度绑定,一方面是城市形象的窗口,另一方面承担起文化传播的社会责任。当然,高质量发展必然包含绿色化维度,如减少一次性用品消耗,实现行业与环境共生。

图源:摄图网(ID:507710754)

维度二:聚焦个性化。精品酒店和主题酒店实则都对应个性化要求。个性化发展推动酒店业向多细分、高精准的格局转型,通过聚焦不同客群的个性化需求精准切入细分赛道,打造差异化品牌定位。

一方面,个性化酒店可以通过空间风格、服务细节、体验活动等,融入地域文化、圈层文化、潮流文化等多元内容,成为文化传播的微型载体。例如,文旅目的地的民俗主题酒店,能将当地建筑风格、传统技艺、民俗活动融入住宿体验。

另一方面,个性化发展对酒店业的创新能力提出更高要求,倒逼行业通过创意、设计、文化等创新要素驱动发展。

03 被关在门外的酒店,该怎么办?

不管是东城内的存量普通酒店,还是想进东城却被门槛拦住的全国同行,其实都不用慌,“限新令”不是“封杀令”,找对赛道,照样能把生意做的有声有色。

图源:摄图网(ID:501054092)

要是酒店已经扎根东城,与其纠结新规卡脖子,不如主动给自己升级,往政策鼓励的方向靠。

比如挨着故宫的酒店,完全能把红墙、琉璃瓦的元素搬进大堂,客房里摆上故宫文创的茶具,再设计“跟着掌柜逛胡同”的特色服务,这不就往主题酒店的方向靠了?

要是想冲星级,也不用一口吃成胖子,先从细节下手,慢慢照着三星级标准补短板,说不定量变到质变就能“升级出道”。

要是全国其他城市的酒店,看着东城的新规犯嘀咕“以后会不会到处都这样”,其实更该做的是提前布局,在自家地盘找机会。

一方面,能跟着城市定位走。比如像西安、南京这样的历史文化名城,不如学东城鼓励的模式,把兵马俑、明城墙的文化元素融入酒店,做文旅主题酒店;像深圳、杭州这样的科创城市,就聚焦商务客群,搞智能精品酒店,客房里配高清视频会议设备,大堂设24小时无人便利店。

另一方面,能盯着细分人群做文章。现在游客不缺住的地方,缺的是对胃口的地方。比如针对带娃家庭,搞亲子农场酒店,让孩子能在酒店里喂小动物、摘蔬菜;针对年轻人,做电竞主题酒店,配高配置电脑和电竞桌椅;针对老人,开康养旅居酒店,房间里装扶手、配血压仪,还能安排中医问诊,把“大而全”改成“小而精”,就算全国其他地方也设门槛,这种有特色的酒店,照样有市场。

04 写在最后

说到底,酒店行业的门槛只会越来越向品质和个性倾斜。不管是在东城还是全国其他地方,与其怕被拦住,不如主动变优秀,毕竟好生意从来不是靠数量堆出来的。

关于酒店运营和产品升级的话题,还会在今年11月20日举办的2025迈点文旅节中的第七届酒店运营创新大会上,进行专题剖析和深入探讨。

当城市空间饱和、人口红利消退,如何在竞争时代持续生存,这或许就是这场“千层浪”背后最值得被听见的行业觉醒。

1

搜索

搜索

搜索

搜索