风云录:桂林“澳资楼”甲山饭店的兴衰

桂林甲山饭店等五家饭店,作为首批引进外资建设的酒店,更是见证了时代的变革。

在中国改革开放初期,外资酒店的建设成为了那个时代的重要标志。北京的建国饭店、长城饭店等一批代表先进、对接国际的外资酒店,以其独特的风貌和先进的管理,迅速成为中国酒店业的标杆。然而,鲜为人知的是,桂林甲山饭店等五家“澳资楼”饭店却比建国、长城等耳熟能详的外资饭店开业更早。作为中国首批利用外资建设的旅游饭店,其兴衰存亡的历史对中国饭店住宿业可持续发展依然具有启示作用。

“甲天下”风景与“睡地上”窘境

桂林作为我国第一批对外开放的旅游城市,曾一度成为最火爆的旅游目的地之一,入境旅游者陡然猛增。从1973年至1978年,来桂林旅游的境外游客从997人次增加到4.9万人次。

然而,桂林市当时只有两家涉外饭店,即:榕湖饭店和漓江饭店。总客房数不到400间。他们不仅需要承担接待日益增长的境外游客,还是接待国内处级以上领导干部及重要贵宾的场所,接待能力严重不足。在这样情况下,曾发生过外宾到了桂林无法入住的尴尬局面。记得有一个美国旅行团因为天气恶劣走不了,饭店已经住满了,只好每人发一条毛毯在漓江饭店大厅的沙发上过了一夜,引起客人的严重不满。

“桂林山水甲天下,来到桂林睡地上”的传言不翼而飞。建设新饭店成了桂林市政府的头等大事。但是,改革开放初期,百废待兴。机场、游船、旅游大巴、旅游景点、公路都需要建设,桂林市政府拿不出钱,旅游企业更是囊中羞涩。其实这一时期,全国的旅游基础设施都处在供不应求的状态。

“澳资楼”是“及时雨”

面对旅游住宿告急的状况,桂林市政府相关部门与中旅总社通过多轮磋商达成共识,由桂林市政府划拨土地,由中旅总社与香港大成公司洽谈引进外资建设酒店的可行性方案,最终得到了国务院的批准——从澳大利亚引进了八组汽车旅馆。其中三组放在桂林,即甲山饭店;五组放在江苏,即南京丁山饭店、镇江金山饭店、无锡水秀饭店和苏州姑苏饭店。这些饭店被业内人士统称为“澳资楼”。

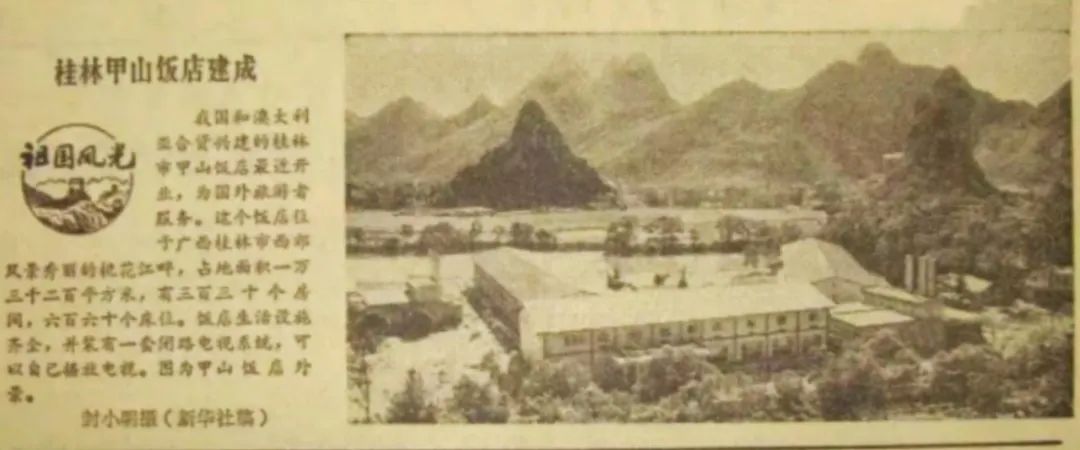

甲山饭店于1979年开始动工兴建,1980年春节正式开业迎客,建设周期仅用了半年时间,给桂林增添了330间现代化标准客房,创造了中国饭店建设史上“澳资速度”。着实为一房难求的桂林市旅接待能力带来了质的飞跃。也为突飞猛进的桂林旅游发展送来了及时雨。本人有幸在甲山饭店的建设之初,以一名翻译的身份参与其中,见证了它的从无到有,

饭店的建筑结构其实很简单,只有两层楼,用大型工字钢做立柱,用螺栓将工字钢梁固定在立柱上,用薄钢板做楼板,在上面铺钢筋混凝土,用U行钢材做墙体,用密度板做墙面,外墙和屋顶都是瓦楞钢板,墙体中间铺满玻璃棉作隔热隔音。

饭店由三组楼组成,分别为南楼、中楼和北楼,每组楼设有110间客房、一个餐厅、一个酒吧+舞厅、三个会议室、一个接待室、一个服务台。每间客房都配备了独立空调、彩色电视、程控电话等现代化设施,全海绵床垫(相当于席梦思床垫)在当时的中国绝无仅有,就连家具、床上用品、布草、烟灰缸、音响设备,还有十几辆后盾牌小轿车都是从澳洲运过来的。这些设备设施不仅满足了国际游客的基本住宿需求,更为他们提供了较为舒适的吃住行娱体验。

桂林甲山饭店以其独特的建筑风格、完善的基础设施,成为了当时桂林乃至广西壮族自治区内最豪华、设备最先进的饭店之一,也成为了桂林对外开放的重要窗口和标志。

“软件渐硬”与“硬件渐软“

尽管甲山饭店在硬件设施上达到了国际标准,但在软件管理上,饭店并没有引进国外现代经营管理模式。而是沿用当时国内流行的高级招待所的管理方法。中旅总社的要求是以接待总社的旅游团队为主,价格上做了严格控制,规定每间房不超过30元人民币。从经济效益角度讲,饭店并没有得到太多的利益。1980年至1984年间,饭店入住率在60-70%之间,但年利润却微乎其微,错过了迅速获利的黄金时机。

由于甲山饭店在运营初期因多种因素出现了一些问题,导致有比我更合适做总经理的候选人望而却步。这也客观上给了我一次机遇,1984年我从一名英语导游,被任命为甲山饭店总经理,开始了我的酒店管理生涯。在这之前我并没有在任何企事业单位担任过领导职务,只是上大学之前在榕湖饭店(国宾馆)当过两年服务员。凭着一股热情和不知疲倦的奋斗精神,我与全体员工一道,克服了一道又一道的难题,重建了甲山饭店的管理架构,重树了员工的信心,提升了服务质量,使饭店在困境中焕发了新的生机。我们不仅迅速地恢复了饭店的运营,还争取到业主的松绑,与香港多家旅游公司取得了联系,自己组团做起了旅行社业务,因此创造了饭店历史上最好的经济效益,1985、1986每年创利近300万元,利润率达到35%。并在市一级的企业整顿验收中连续两年取得了优质服务竞赛第二名。

然而,随着桂林旅游业的持续快速发展,国内外环境的日新月异变化,新的豪华酒店相继崛起,假日桂林宾馆、华美达花园酒店(后改为帝苑酒店)、新世界桂山大酒店、桂林喜来登酒店、桂林香格里拉大饭店等酒店集团纷纷进入,甲山饭店面临着前所未有的挑战。硬件设施的陈旧,经营管理模式的落后,使得甲山饭店在市场竞争中逐渐处于下风。2002年,甲山饭店最终被法院拍卖,结束了它22年的历史使命。

对甲山饭店兴衰的思考

如今,甲山饭店已被房产开发公司拆除,在原址建起了商品房,昔日的“澳资楼”也从人们的记忆中逝去。甲山饭店的落幕标志着一个时代的结束。不过,回首甲山饭店走过的22年历程,以下几点经验教训值得我们思考:

1、甲山饭店诞生在改革开放初期。那个时候,国家正处于百废待兴的阶段,资金匮乏,经验不足。在这种情况下,桂林市政府与中旅总社积极响应国家的开放政策,及时引进外资,并快速建成一家饭店,不仅解决了饭店建设资金的燃眉之急,也为饭店初期运营提供了重要的资金支持,并迅速解决了游客接待能力瓶颈问题,无疑是明智之举。

2、“澳资楼”式的快捷饭店造价低,建设快,有利于解决临时性客房供不应求问题(如:当某地需要建设大型电站、高铁、高速公路、矿区等大型公共设施或举办大型体育赛事、国际会议等)。它的缺点就是不够坚固耐用,维护得好用上十年八年没问题,等赚到钱的时候可以及时更新换代,如需拆除重建也非常方便,比拆除混凝土大楼要容易得多,拆下来的钢材还可以回收利用。

3、甲山饭店在引进先进设施设备的同时,没有同步引进先进的管理和服务模式,也没有派人到境外学习先进的管理和服务模式。虽然硬件设施得到了显著的升级,但在管理和服务方面却显得滞后。在饭店运营期间,更未能根据市场需求及时调整价格战略,使得饭店未能实现盈利,错过了饭店经营的最佳黄金期,这无疑是一种遗憾。

4、随着国际品牌酒店的进入,饭店行业的竞争愈发激烈。甲山饭店的设施设备急需更新迭代,以适应市场的新需求。然而,饭店在这方面并未能及时作出反应,既没有进行设施设备的更新改造,也没有引进先进的管理经营模式。从而使饭店在市场竞争中逐渐失去优势,无法满足游客日益提升的期望值和住宿要求,如:客房的舒适度、电脑预订以及公共区域的现代化设计等。

5、在管理体制方面,甲山饭店也存在问题。中旅总社虽然拥有饭店产权,但饭店地皮却属于地方政府。这种资产和地皮的分离,导致管理体制出现了“两层皮”现象。地方政府对饭店拥有人事任命权,而中旅总社失去了人事权就等于失去了管理权,这使得中旅总社在饭店运营管理中难以发挥应有的作用。同样,地方政府也觉得很无奈。他们虽然拥有地皮和人事任命权,但却没有掌握饭店的经营权和收益权,致使他们无法从饭店经营中获得直接的利益。因此,他们可能会认为饭店兴衰与他们无关,从而减少了对饭店的支持和关注。

甲山饭店的兴衰史证明:

一家有市场竞争力的饭店不但要拥有一流的设施设备,而且还要拥有一流的经营管理模式和一流的专业人才队伍;一家有市场竞争力的饭店只有不断适应和引领市场的变化,才能在激烈的市场竞争中始终立于不败之地;一家有市场竞争力的饭店只有顺应天时、借助地利、仰仗人和,才能实现永续发展和基业长青。

作者简介:陈浩先生,毕业于安徽大学外语系英语专业,曾到美国中佛罗里达大学酒店管理系进修。在桂林假日酒店、香格里拉集团所属酒店、瑞士酒店、首旅建国集团属下酒店担任总经理三十余年,具有丰富的酒店管理经验。

1

搜索

搜索

搜索

搜索