深圳“非居改保”新政出台,机会来了!

深圳“非居改保”政策迎来重大优化。

深圳“非居改保”政策迎来重大优化。

10月29日,深圳市住房和建设局、深圳市规划和自然资源局联合发布《关于既有非居住房屋改建保障性租赁住房的通知》,进一步明确将闲置和低效利用的商业、办公、旅馆(酒店)、厂房、研发用房、仓储、科研教育等非居住存量房屋改建为保障性租赁住房的要求。

图源:公告截图

这并非一项全新的政策,而是在前期试点与实践基础上的深化与完善,通过优化改建条件、强化安全监管、下放审批权限等关键举措,旨在破解“非居改保”的实际难题,标志着深圳在盘活存量资产、扩大保租房供给方面进入了更成熟、更系统的阶段。

接下来,“非居改保”将成为深圳保租房供应的发展重点。预计将有一大批存量项目进入租赁市场,为行业发展开启新的机遇。

释放“非居改保”进一步松绑信号

自国务院办公厅印发《关于加快发展保障性租赁住房的意见》,放开非居住存量房屋改建为保障性租赁住房以来,各地也跟进推出了“非居改保”相关政策细则。

但在实际操作过程中,厂房、商业办公用房等“非居改租”项目仍面临改造成本高、改造效率慢、用地性质或物业用途变更难、消防报批难等问题。

针对这些堵点,深圳此次的政策更新提供了解决方案:

首先是放宽准入条件,只要权属清晰的非居住房屋均可按规定申请改建。对于存在共有产权或涉及其他业主利益的情形,则需依据《民法典》规定,取得法定数量的共有人或业主同意。

其次是平衡空间利用与安全监管。《通知》明确允许通过钢结构夹层、整体家居定制等技术手段优化室内空间。针对此前改造中普遍存在的非居住建筑与居住功能需求差异问题,这一措施有助于提升改建项目的居住品质与空间效率。在监管上更为严格,明确了消防设计审查的提前介入机制。

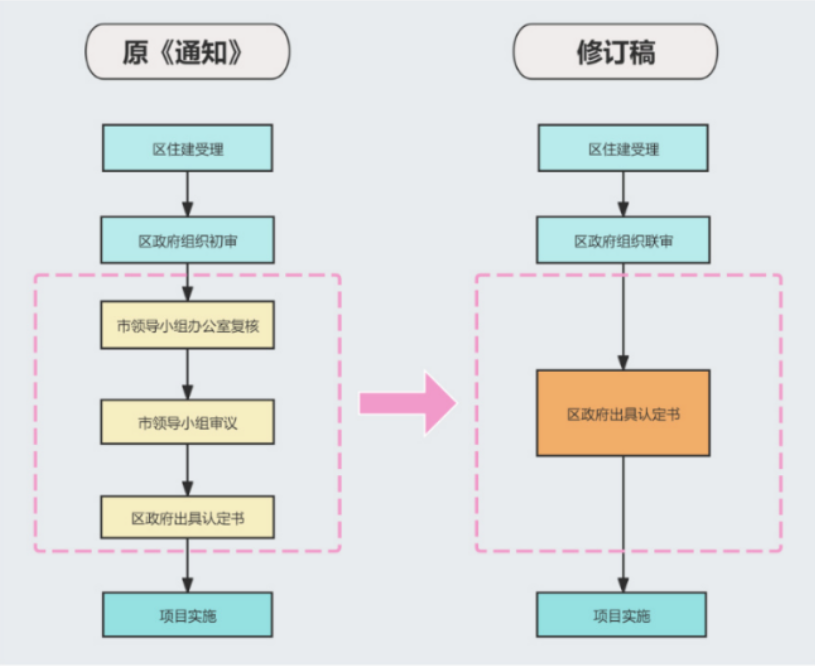

最后是提升审批效率,将项目认定权限由市级下放至各区政府。此举将有效缩短项目前期周期,从而显著提振市场主体的参与积极性。

图源:政策解读截图

供需缺口巨大,“非居改保”成新赛道

保租房在深圳一直很火。

此前有报道显示,深圳光明区推出691套保租房,吸引16276户家庭提交申请并参与摇号;龙华区保租房项目“华章新筑”仅220套房源,却收到10662户家庭申请,反映出强烈的市场需求。

伴随深圳今年进一步放宽个人申请保租房的限制,申请热度持续攀升,“僧多粥少”的局面短期内难以缓解。

按照计划,深圳计划“十四五”建设和筹集保租房不少于74万套(间)。2024年,深圳全市建设筹集保障性住房10.5万套(间)、供应8万套(间)。2025年计划建设筹集4万套(间),供应分配5万套(间)。

图源:摄图网(ID:401914652)

此次深圳“非居改保”政策的进一步放开,有望显著增加保租房供给,也为各类市场主体带来重要机遇:

对资产持有方而言,包括商业地产开发商、实业企业及酒店业主等,政策提供了一条明确的资产盘活通道。将低效或空置的非住宅物业转化为具有长期稳定现金流的保障性租赁住房,成为其在当前市场环境下优化资产结构、实现价值重塑的重要选项。对部分业主来说,这相当于将“不良资产”转变为可持续的“现金流资产”。

对专业运营机构而言,长租公寓运营商借此获得了一条相较于“招拍挂”更为轻量、且区位优势更明显的项目获取渠道。位于城市核心区域或成熟产业园区周边的存量物业,通过改造能够快速形成有效供应,成为企业实现低成本扩张、规模化与网络化布局的有效路径。

写在最后

深圳此次政策深化,既是对住房保障体系的完善,也是城市存量资产优化的重要探索。

对于住房租赁行业而言,这预示着市场参与者的竞争维度将进一步提升,从单纯的规模与速度竞争,转向对存量资产识别、改造升级、精细化运营及生态协同等综合能力的考验。

0

搜索

搜索

搜索

搜索